빚을 내 주식에 투자하는 이른바 ‘빚투’가 급증하면서 증권업계의 대응도 갈리는 모양새다. 일부 증권사는 담보 대출을 중단하며 관리에 들어가는가 하면 일부는 금리 인하 등으로 신규 고객 늘리기에 나서고 있다.

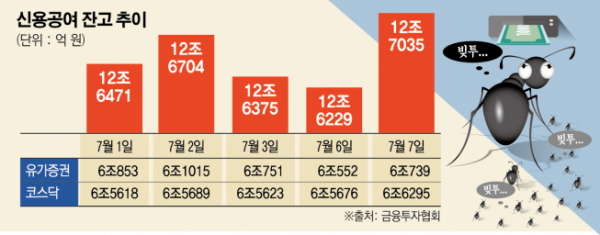

9일 금융투자업계에 따르면 지난 7일 기준 유가증권시장과 코스닥시장의 신용융자 잔액은 12조7036억 원으로 사상 최대치를 기록했다. 올해 1월 초(9조4712억 원)와 비교하면 약 3조2324억 원 늘어났다.

신용거래융자 잔고는 투자자가 주식을 사기 위해 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수한 금액이다. 코로나19로 시장이 폭락한 지난 3월 25일 6조4075억 원까지 내려갔지만 넉 달 만에 두 배나 늘었다.

이는 동학개미운동으로 개인 투자자들이 대거 증시에 입성했기 때문으로 풀이된다. 이에 발맞춰 증권사들은 부족한 한도를 증액하거나 신용거래융자 금리를 낮추며 고객 모시기에 나서고 있다.

신용거래융자는 대출 기간별로 다르지만 적게는 3.9%에서 많게는 11%까지의 금리가 적용된다. 이 때문에 증권사로서는 신용거래융자를 통한 이자수익을 포기하기 어려운 것이 사실이다.

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 1분기 국내 28개 증권사의 신용거래융자 이자수익은 1834억7759만 원으로 지난해 말의 1801억8659만 원보다 1.8%(32억9100만 원) 늘었다. 신용거래융자 규모가 커진 만큼 2분기 이자 수익은 더 커질 것으로 전망된다.

이에 일부 증권사들은 첫 신용거래 고객에게 이자를 받지 않거나 금리 혜택을 주고, 오랜만에 이용하는 고객들에게도 대출금리를 낮춰 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.

반면 신용거래융자가 급격하게 늘어나자 대출을 중단하는 등 관리에 들어가는 증권사도 생겨나고 있다. 현행 자본시장법에 따르면 종합금융투자사업자가 신용공여를 하는 경우에는 신용공여의 합계액이 자기자본의 200%를 넘지 않아야 한다. 이때 기업을 제외한 개인 대상 대출 규모는 자기자본의 100%를 넘지 못하도록 규정하고 있다.

미래에셋대우는 지난 1일 주식·펀드 등을 담보로 맡기고 돈을 빌리는 예탁증권 담보융자 대출을 오는 14일까지 일시 중단한다고 밝혔다. 다만 신용융자는 허용한다. 또한 한국투자증권도 지난달 24일부터 예탁증권 담보융자 신규 대출을 일시 중단한다고 공지했다. 주식, 펀드, ELS(주가연계증권), 채권 등에 대한 신규 대출이 일시 중단 대상이다.

한 증권사 관계자는 “규정상 자기자본의 100%까지 신용대출이 가능하지만, 대형사들의 경우 60% 수준에서 리스크 관리에 들어간다”며 “계속해서 신용융자 규모가 늘어나면 다른 증권사들도 리스크 관리에 들어갈 수밖에 없을 것”이라고 말했다.