유럽 전체와 맞먹는 거대 인구·중산층 소득 향상·기업 환경 개선 강점

“나마스떼!” 최대 실적을 기록하며 승승장구하는 거대 IT 기업들이 ‘힝글리시’와 힌디어를 배운다. 13억 인구의 대형 시장이 최근 무섭게 성장하고 있어서다. IT뿐 아니라 자동차, 공유서비스까지 글로벌 기업의 시선이 인도에 쏠리고 있다.

인도는 최근 미국을 제치고 중국에 이어 세계 2위 스마트폰 시장에 올랐다. 시장조사업체 카날리스에 따르면 올 3분기 인도의 스마트폰 시장은 전년 대비 23% 성장해 판매량 4000만 대를 기록했다. 스마트폰 가격 하락과 인터넷 확산으로 더 성장할 가능성도 크다.

아마존은 인도 시장을 공략해 AI비서 알렉사가 인도식 영어 ‘힝글리시’를 구사하도록 개발했다. 언어학자와 언어과학자, 개발자와 엔지니어 등이 팀을 이뤄 알렉사를 철저히 현지화했다. 인도에 출시되는 알렉사는 인도식 억양으로 영어·힌디어를 쓴다. 힌디어와 영어는 다언어 국가인 인도에서 가장 널리 쓰이는 언어다. 언어뿐만 아니라 인도의 문화도 담았다. 인도인 알렉사에게 독립기념일을 물어보면 미국의 7월 4일이 아니라 인도의 독립기념일 8월 15일이라 답한다. 힌두교 축제 디왈리를 축하하는 인사를 건네고 인도의 인기 스포츠 크리켓에 대한 농담도 던진다.

애플과 알파벳도 AI비서 ‘시리’와 ‘구글 어시스턴트’의 인도화로 13억 시장을 겨냥한다. 알파벳은 힝글리시를 구사하는 ‘구글 어시스턴트’를 공개했다. 애플은 지난해 시리 개발을 위해 인도인 영어 구사자를 채용했다. 그리고 올해 아이폰8과 아이폰X(텐)에 탑재되는 시리부터 힝글리시를 지원한다.

인도 남부 벵갈루루를 기반으로 하는 사업가 라비 구루라즈는 “세계적 기업들은 인도의 인구를 깨달았을 것”이라며 “그들은 힝글리시를 받아들여야 한다”고 말했다. 그는 “인도 인구는 유럽 대륙 전체와 맞먹는다”고 덧붙였다.

지난 4월 구글과 KPMG의 보고서에 따르면 인도 언어 사용자는 2억3400만 명으로 인터넷상의 영어 사용자 1억7500만 명보다 많다. 향후 4년 안에 5억3400만 명으로 증가해 인터넷상에서 인도 언어 사용자가 영어 사용자를 추월할 전망이다.

구루라즈는 “인공지능 비서가 현지화되고 자연스럽게 대화한다면 경쟁력이 높아질 것”이라며 “미국 로봇이나 챗봇처럼 들린다면 번역에서 혼란을 겪을 것”이라고 조언했다.

인도 시장을 노리는 건 IT기업만이 아니다. 인도상공회의소에 따르면 일본 자동차회사 혼다는 올해 상반기 일본과 중국을 제외한 아시아·오세아니아 지역 중 인도에서 가장 많은 판매량을 기록했다. 혼다는 인도에서 입지를 강화하기 위해 향후 3년 내에 6개의 신제품을 출시할 계획이다.

우에노 예니치로 인도 혼다자동차 사장은 “이번 회계연도 상반기에 22% 성장했다”면서 “인도에서 프리미엄 제품에 대한 선호도가 높아지고 있어 작년부터 브랜드 이미지를 재배치하는 중이다”라고 밝혔다. 우에노 사장은 “인도 자동차 시장의 70%를 차지하는 소형차 시장은 경쟁이 매우 치열하다”고 말했다.

미국 차량공유 서비스업체 우버는 인도 현지 업체 ‘올라’와 경쟁하고 있다. 올라의 성장성을 엿본 중국 텐센트, 일본 소프트뱅크 등은 올라에 11억 달러(약 1조2314억 원)를 투자했다. 시장조사업체 레드시어컨설팅에 따르면 올해 3월까지 1년간 인도의 차량공유 시장은 15억 달러 규모에 이르렀으며 이번 회계연도에는 30~40% 확대될 것으로 전망된다.

일본 스즈키와 이세식품은 공동으로 회사를 설립해 2020년을 목표로 인도에서 계란 사업을 시작한다. 인도 중산층의 소득 향상으로 위생적인 고품질 식품의 수요가 증가하는 것을 노렸다.

일본 정부는 관광산업 키우기에 나섰다. 13억 인도인의 일본 관광을 유치하기 위해 힘쓴다. 지난 9월 아베 총리와 모디 총리의 정상회담을 계기로 양국 여객기가 공항을 자유롭게 오가도록 하는 항공자유화협정을 체결했다.

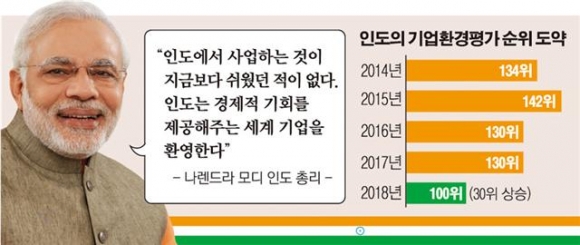

인도의 사업 환경이 이전보다 개선됐다는 점도 글로벌 기업을 끌어모으고 있다. 세계은행이 발표한 올해 기업환경평가에서 인도는 190개국 중 100위로 지난해보다 30계단 상승했다. 미국기업연구소의 사다난드 둠 연구원은 “인도의 순위가 이렇게 극적으로 오른 것은 처음”이라며 “인도 정부가 악명 높은 레드 테이프(행정 비효율성)를 털어내고 기업에 레드카펫을 펴겠다는 의지를 보여준 것”이라고 평가했다.