경리단길ㆍ송리단길 등 상가 매출 급감… 빈 점포도 크게 늘어

서울에서 ‘잘나간다’는 상권의 실속을 들여다 보면 전체 평균에도 못 미치고 있다. 이른바 ‘뜨는’ 상권을 일컫는 명칭인 ‘O리단길’ 얘기다. 인위적인 ‘길 이름 붙이기’가 한계를 드러내고 있다는 지적이 많다.

박모 씨는 2년 전 서울 송파구 송파동에 브런치 카페를 열었다. 잠실 상권과 가까우면서도 조용한 게 박 씨 마음에 들었다. 가게 문을 연 지 얼마 되지 않아 송파동 일대가 ‘송리단길’(송파동과 경리단길의 합성어)로 유명해졌다. 롯데월드와 석촌호수 방문객들이 식사를 위해 송리단길로 몰려왔다. 유명 음식점들이 분점을 내며 송리단길 상권은 더욱 뜨거워졌다.

박 씨 가게의 매출은 개업 직후보다 늘었을까. 박 씨는 고개를 저었다. “유동인구는 늘었지만 그만큼 경쟁도 치열해졌으니까요.” 박 씨가 가게를 열었을 무렵 송리단길의 카페는 11곳이었지만 이젠 28곳으로 늘었다. 나가는 돈은 점점 늘어났다. 송리단길 일대 임대료는 박 씨가 처음 가게를 마련했던 2017년엔 3.3㎡당 월 10만 원가량이었지만 올해는 15만 원까지 올랐다.

송리단길의 적잖은 가게들이 박 씨와 같은 문제를 겪고 있다. 서울신용보증재단에 따르면 송리단길의 외식업 점포 수는 2017년 83곳에서 지난해 2분기 113곳으로 늘었다. 젊은 층이 자주 찾는 카페와 분식 전문점(7→22곳)이 가장 많이 늘었다.

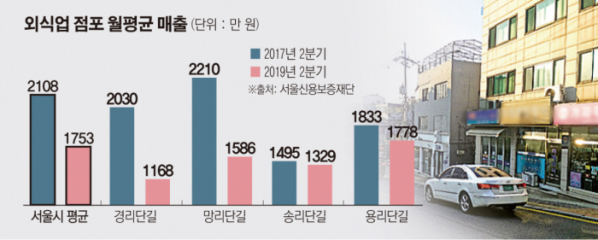

가게는 늘었지만 매출은 뒷걸음질쳤다. 지난해 2분기 송리단길 외식업 점포의 평균 매출액은 한 달에 약 1329만 원이었다. 서울시 평균(1753만 원)에도 못 미친다. 2년 전(1495만 원)보다도 100만 원 넘게 줄었다.

‘O리단길’이란 별명이 붙은 상권은 서울에서만 열 곳이 넘는다. 대부분 송리단길과 비슷한 고민에 빠져있다. 일단 유명해지면 사람이 몰리지만, 곧 경쟁 점포가 늘고 임대료는 올라간다. 얼마 지나지 않아 매출은 감소한다.

마포구 망원동 ‘망리단길’의 외식업 점포 수는 2017년 92곳에서 112곳으로 늘었지만, 평균 월 매출액은 2210만 원에서 1586만 원으로 28% 감소했다. 용산구 한강로2가 ‘용리단길’ 식당의 매출액도 1833만 원에서 1778만 원으로 3% 줄었다.

상권이 가장 심각하게 위축된 곳은 원조 격인 용산구 이태원동 ‘경리단길’이다. 2017년만 해도 경리단길 상권의 외식업 평균 매출은 한 달에 2030만 원에 이르렀지만, 지난해엔 1168만 원으로 42% 급락했다.

상가도 비어가고 있다. 경리단길에선 지난 1년 동안 7곳이 문을 열었지만 17곳이 폐업했다. 올 3분기 이태원 상권의 중대형 상가 공실률은 26.3%로 서울 평균(7.5%)의 세 배가 넘었다. 상가 점포 네 곳 중 한 곳은 비어있다는 뜻이다. 특히 필리핀ㆍ알제리 대사관이 있는 경리단길 언덕 끄트머리에선 영업 중인 가게보다 임대 딱지를 붙인 가게가 더 많았다.

경리단길에서 수십 년째 중국집을 운영하는 김모 씨도 얼마 전까지 폐업을 고민했다. 그는 영업을 당분간 계속하는 대신 직원 5명 가운데 2명을 내보냈다. 건물주에게 어려운 사정을 호소했지만, 월세를 10만 원 낮추는 데서 만족해야 했다. 김 씨는 "경리단길이 유행할 때 몰려온 가게들이 유행이 끝나자 줄줄이 문을 닫았다. 그 바람에 몇 년째 상권이 죽어가고 있다"고 말했다.

이상혁 상가정보연구소 선임연구원은 “O리단길이라고 유명해지더라도 홍보가 잘된 소수 점포를 제외하면 나머지 점포는 과당 경쟁 등으로 매출을 올리기 쉽지 않은 구조다”며 “반면 유명세를 치르면서 임대료는 올라가고 갈수록 경영 상황은 악화하고 있다”고 우려했다.

상인들은 상권의 장기적인 생존 방안을 모색해야 한다고 주장한다. 송파동 S공인 관계자는 “인위적인 이름 붙이기론 상권이 얼마나 활기를 띨지 알 수 없다”며 “임대료를 낮춰주는 등의 방식을 통해 상권을 오래 유지할 수 있는 방안을 찾아야 한다”고 말했다.