전문가들 “‘탈세혐의 기준’이 문제… 국세청과 FIU 협조가 관건”

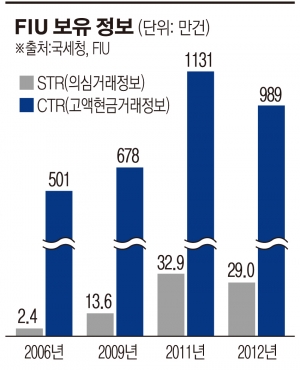

FIU(법특정금융거래정보의 보고 및 이용법)이 국회에서 통과됨에 따라 오는 10월부터는 금융정보분석원(FIU) 정보에 대한 국세청의 접근권이 한층 확대된다. 다만 국세청의 당초 구상보다 접근방식이 깐깐해져 지하경제 양성화에 얼마나 효과를 낼 수 있을지는 미지수라는 평가가 우세하다.

다만 국세청의 권한 오남용을 막고 사생활을 보호하기 위한 안전장치들이 심의과정에서 더해졌다. FIU가 국세청 등에 CTR을 통보할 시엔 거래 당사자에게도 늦어도 1년 안에 통보내용을 알리도록 했다. 또한 FIU 원장 소속으로 FIU 원장과 심사분석 책임자(부장검사), 대통령령으로 정하는 1인(판사 경력) 등 3명으로 구성된 정보분석심의위원회를 둬 국세청 등에 정보를 제공하기 전 심의토록 했다.

이 같은 법안 통과로 FIU의 금융거래정보에 손쉽게 접근해 탈세·탈루 혐의를 조사, 연간 4조5000억원의 추가세수를 확보하겠다던 국세청의 당초 목표는 차질을 빚을 수밖에 없게 됐다.

김동일 국세청 첨단탈세방지센터장은 3일 기자와의 통화에서 “CTR 자료에 직접 접근할 수 있는 경우는 (4조5000억원으로) 대략적인 추산이 가능하지만 지금은 FIU로부터 얼마나 자료가 넘어올지 알 수가 없어 추가적인 세수효과를 추산하기가 어렵다”고 토로했다.

국세청이 FIU법을 활용, 지하경제 양성화에 최대 효과를 내기 위해선 결국 정보제공의 칼자루를 쥐고 있는 FIU와의 협력이 필수적이라는 지적도 나온다.

김유찬 홍익대 경영학과 교수는 “이번 FIU법이 국세청의 세수확보에 큰 효과를 보긴 어려울 것”이라면서 “국세청이 제시해야 하는 탈세혐의를 FIU에서 얼마나 엄밀하게 요구하느냐가 관건”이라고 말했다.

박훈 서울시립대 세무전문대학원 교수도 “정보제공 여부를 결정하는 탈세혐의에 대해 정보를 얻으려는 국세청과 되도록 주지 않으려는 FIU의 판단기준이 다를 수 있다”며 “두 기관의 협조가 어느 때보다 중요해졌다”고 설명했다.

!["인스타그램 정지됐어요"⋯'청소년 SNS 금지', 설마 한국도? [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2293582.jpg)