[한국 금융사의 산 증인 우리은행]③경제 근대화 버팀목

해방이후 인플레이션(물가상승) 수습이라는 당면과제를 해결하기 위해 통화량의 통제와 일제강점기 식민지금융 체제를 청산하기 위해 금융법규의 정비와 금융기관의 재편 등 개혁이 요구됐다. 그 과정에서 우리은행은 해방이후 국가 경제 버팀목으로서의 역할을 톡톡히 하게 된다.

우선 대한민국 정부수립과 함께 국가의 경제운용에 적합한 각종 금융기관과 관련 법령의 대대적인 정비가 추진됐으며 1950년대 이후 금융체제의 중심이 되는 한국은행법과 은행법이 만들어졌다.

한국은행법에 근거해 조선은행이 중앙은행으로서 한국은행으로 개칭해 창립됐으며 이후 우리나라의 금융제도는 본격적으로 재정비하기 시작했다. 조선상업은행은 한국상업은행으로 한일은행의 전신인 조선신탁은행은 한국신탁은행으로, 조선무진주식회사는 조선상호은행으로 다시 한국상공은행으로 명칭을 바꿨다.

그러나 1950년 한국전쟁으로 인한 북한지역 영업망 상실은 은행영업에 큰 타격을 주었다. 한국상업은행의 경우에는 27개 점포, 한일은행의 경우에도 23개의 점포(한국신탁은행 8개, 한국상공은행 15개)를 상실하게 됐다. 이는 전국영업망의 40~60%에 해당한다.

결국 1954년 새로운 은행법이 시행되면서 금융기관의 정비가 단행됐다. 새로운 은행법은 한국상업은행·신탁은행·상공은행·저축은행·조흥은행 등 5개 시중은행의 경쟁력 강화를 위해 은행간의 합병을 추진하고 자산재평가, 민영화 등을 실시하도록 했다. 1956년에는 신탁은행과 상공은행이 합병해 우리은행의 또 다른 큰 줄기인 한일은행의 전신인 한국흥업은행으로 새출발을 했다.

특히 상업은행은 1950년대 후반 미국·일본·유럽 등 금융이 발달한 국가인 선진국 금융기관에 직원을 파견해 새로운 금융업무를 도입하는데 심혈을 기울였다. 그 결과 경제개발을 위한 사전 준비 작업으로 회계기, 출납기 등을 도입하는 등 업무기계화를 적극적으로 추진할 수 있었다. 업무의 기계화는 고객위주의 경영, 대외 PR활동 강화와 더불어 은행 근대화사업으로 추진했다.

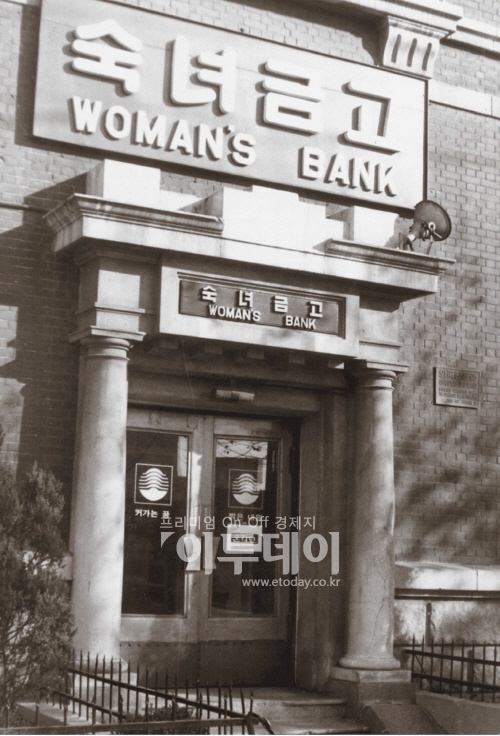

예컨대 상업은행에서는 1950년대 세계적으로 유례가 드문 여성만을 위한 은행 영업점인 ‘숙녀금고’가 개설되고 이것이 외신에 주목을 받아 전쟁 후 변화하는 우리나라 은행의 커다란 이정표가 되기도 했다.

또 1956년 3월 3일 대한민국 증권거래소가 개설되면서 우리은행의 전신인 ‘한국상업은행’과 ‘한일은행’은 상장1호 기업의 발자취를 남겼다. 1962년 본격적인 경제개발계획이 범국민적으로 추진되면서 우리은행은 경제개발을 위한 자금 축적이라는 목적 하에 저축운동을 펼쳐나가 수신고를 늘렸으며, 신종 예금상품을 개발했다.

우리은행 관계자는 “최초의 종합통장인 3세트 예금, 안심예금, 수도예금, 어린이 예금, 요일적금 등을 개발해 저축증대운동에 참여했다”며 “일제 강점기와 한국전쟁이라는 민족시련기를 보내면서 국가경제 버팀목으로 역할을 해 왔다”고 말했다.