복지부, '2023년 자립지원실태조사' 결과 발표…건강·경제지표 전반적 개선

자립준비청년들의 건강·경제지표가 전반적으로 개선된 것으로 나타났다. 다만 전체 청년과 비교하면 여전히 낮은 수준이다.

보건복지부는 26일 자립준비청년 5032명을 대상으로 진행한 ‘2023년 자립지원실태조사’ 결과를 발표했다.

주요 결과를 보면, 보호유형은 가정위탁이 58.7%로 가장 많고, 아동양육시설이 31.0%, 공동생활가정은 10.3%였다. 자립준비청년의 50.4%는 만 18세가 된 직후 보호 종료됐으며, 49.6%는 일정 기간 보호기간을 연장한 후 종료됐다. 보호기간을 연장하지 않은 이들은 그 이유로 ‘빨리 독립하고 싶어서(32.4%)’, ‘몰라서(17.9%)’, ‘취업 등으로 거주지를 옮겨야 해서(17.2%)’ 등을 꼽았다. 연장 사유는 ‘진학·취업 준비에 시간이 더 필요해서(57.4%)’가 가장 많았다.

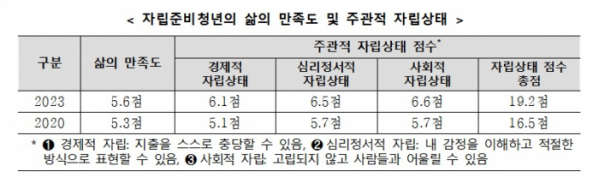

건강 영역에서는 국민건강보험 가입자 비율(56.7%), 건강검진 수검률(53.4%), 주관적 건강상태(좋음 41.5%), 미충족 의료경험(20.7%) 등 모든 지표가 직전 조사(2020년)보다 개선됐다. 심리·정서 영역에서도 삶의 만족도(10점 만점)가 5.3점에서 5.6점으로 높아졌으며, 주관적 자립상태(10점 만점)는 경제 6.1점, 심리·정서 6.5점, 사회 6.6점으로 모두 직전 조사보다 올랐다. 자살생각 유경험률은 46.5%로 3.5%포인트(P) 낮아졌다. 다만, 전체 청년과 비교하면 여전히 미흡한 수준이다. 자살생각 유경험률의 경우, 전체 청년은 10.5%에 불과하다.

사회적 관계에서는 부모가 있는 비율이 53.5%, 없는 비율은 34.8%였다. 11.7%는 모른다고 답했다. 부모가 있는 응답자 중 9.5%는 현재 부모와 동거하고 있었다. 부모와 동거하지 않는 응답자는 75.2%가 부모와 연락하며 지내고 있었다. 필요할 때 도움을 요청할 수 있는 사람(3순위까지 복수응답) 학교·동네 친구(59.0%), 형제·자매(28.3%) 순이었다. 외출 빈도에서 ‘보통 집에 있거나 집(방) 밖으로 안 나간다’는 비율은 10.6%로 전체 청년의 4배가량이었다.

아울러 자립준비청년 중 69.5%는 1인 가구였으며, 주된 주거 유형은 공공임대주택(45.3%), 월세(21.2%) 순이었다. 주거유형이 공공임대주택, 전·월세인 응답자들은 평균적으로 보증금 3825만 원, 월세 28만8000원을 주거비로 지출했다. 보증금 마련 방법(3순위까지 복수응답)은 자립정착금(40.9%), 공공임대 등 정부·지방자치단체 주거지원(38.8%), 근로소득·저축(33.4%) 순이었다. 자립준비청년이 가장 필요하다고 생각하는 주거지원은 주거비 지원(40.2%)이었다.

자립준비청년의 대학 진학률은 69.7%로 2020년(62.7%)보다 7.0%P 상승했다. 다만, 대학 진학자의 절반은 전문대 진학이었다. 휴학·중퇴 비율도 여전히 높은 수준이다. 휴학·중퇴 사유는 ‘적성에 맞지 않아서(30.9%)’, ‘경제적으로 어려워서(27.9%)’, ‘심리·정신적 어려움(10.3%)’ 순이었다. 자립준비청년들은 주로 국가장학금으로 등록금을 마련했다.

이 밖에 전체 자립준비청년의 월평균 소득은 165만 원으로 2020년(127만 원)보다 38만 원 증가했다. 월평균 생활비도 108만 원으로 28만 원 늘었다. 자립준비청년의 고용률과 실업률은 각각 52.4%로 10.2%P 오르고, 15.8%로 12.4%P 내렸다. 다만, 전체 청년과 비교하면 여전히 고용률이 낮고, 실업률은 높은 수준이다. 취업자인 자립준비청년들은 월평균 212만 원(세후)을 벌었다. 2020년(182만 원) 대비 30만 원 증가했다.

한편, 자립준비청년들은 보호 종료 후 경험한 가장 큰 어려움으로 거주할 집 문제(26.9%), 생활비·학비 등 돈 부족(23.2%), 취업 정보·자격 부족(17.9%) 등을 꼽았다. 보호 종료 후 자립생활을 위해 가장 필요하다고 생각하는 지원은 경제적 지원(68.2%), 주거지원(20.2%), 진로상담·취업 지원(3.4%), 건강 지원(2.5%) 순이었다.

!['당'에 빠진 韓…당 과다 섭취 10세 미만이 최다 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2294883.jpg)