전세보증금을 지키기 위한 세입자의 고군분투가 계속되고 있다. 아파트 전세시장은 수요 증가와 전셋값 상승이 이어지고 있지만, 빌라(연립·다세대주택) 전세시장은 침체가 지속하면서 전세사기와 깡통전세 우려가 여전하다. 이에 법적 안전장치인 전세권설정등기 건수는 서울 을 중심으로 증가하는가 하면, 빌라 전세사기의 주된 연령대인 2030세대는 강제경매로 넘겨진 주택을 매수하는 사례가 지난해 하반기 이후 지속하고 있다.

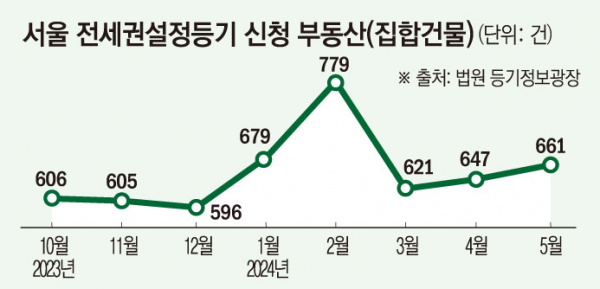

9일 법원 등기정보광장 통계 분석 결과 5월 기준 집합건물 전세권설정등기 건수는 전국 기준 3482건으로 지난해 9월 3016건 이후 여전히 3000건 이상을 기록 중인 것으로 나타났다. 특히 서울의 경우 4월 647건에서 지난달 661건으로 14건 늘었다. 지난달 전국 전세권설정등기 건수는 4월 3886건과 비교해 소폭 줄었지만, 서울은 오히려 증가세를 보이는 등 전세사기 불안이 이어진 것이다.

전세권설정등기는 세입자가 전세권을 등기부에 기재하는 것으로 세입자의 우선변제권을 보존하는 효력을 갖는다. 보통 전세 계약 후 확정일자를 신청하면 보장받는 세입자 권리와 함께 향후 전세보증금을 돌려받지 못하는 경우 법원의 별도 판결 절차를 거치지 않고 직접 경매를 신청할 수 있다.

이렇듯 강력한 법적 효력을 갖지만, 집주인의 동의가 있어야만 전세권설정을 진행할 수 있고 신고 비용도 수십만 원 선으로 비싸다. 최근 전세권설정 사례가 재차 상승세로 돌아선 것은 전세사기의 여진이 전세시장에 영향을 주고 있는 것으로 해석된다.

아울러 전세사기의 주된 연령대인 2030세대의 강제경매 물건 매수 비중은 올해도 45% 안팎을 유지하고 있다. 부동산 업계에선 전세사기를 당한 청년층이 ‘울며 겨자 먹기’로 강제경매 당한 전셋집 ‘셀프 낙찰’에 나서는 비중이 늘어나면서 해당 수치 역시 고공행진을 이어가는 것으로 분석된다.

실제로 법원 등기정보광장 통계에 따르면, 서울 부동산(집합건물) 가운데 강제경매로 인한 매각에 따른 소유권이전등기 신청 매수인 중 30대 이하 비중은 지난달 기준 44.9%로 집계됐다. 지난 4월에는 올해 최고 수준인 48.5%를 기록하기도 했다. 이 비중은 지난해 6월 30.3%까지 내리는 등 상반기에는 평균 30%대에 머물렀지만, 지난해 11월 최고 49.0%까지 치솟은 뒤 지난달까지 45% 수준을 이어가고 있다.

지난달 23일 국토교통부가 발표한 전세사기 피해자 결정 현황 자료에 따르면 전체 1만7060건 가운데 40세 미만 청년층 피해자 비중은 73.7%에 달했다. 30대가 48.6%(8302건)로 가장 많았고, 20대가 25.5%(4353건)로 뒤를 이었다.

정부의 전세사기 피해자 구제안은 단시간 내 나오기 어려운 만큼 이같은 세입자의 전세금 보호 노력은 계속될 전망이다. 앞서 정부는 야당의 ‘선 구제, 후 회수’ 방안을 담은 전세사기 특별법에 거부권을 행사하고, 경매차익을 활용해 주거를 지원하는 대안을 추진하겠다고 밝혔다. 하지만, 실제 구제안 시행까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

김인만 김인만부동산연구소장은 “최근 아파트 전세시장은 괜찮지만, 비아파트 시장은 여전히 어렵다. 전세사기 특별법도 논의만 계속되고 있고, 그러는 동안 전세 사기가 계속 발생해 전세권설정등기 사례나 청년층 셀프 낙찰이 이어지는 것”이라고 말했다.

김 소장은 이어서 “빌라나 오피스텔의 경우 깡통전세 우려 때문에 전셋값이 더 하락하고 역전세도 발생하는 악순환이고, 임대 사업자 역시 높은 금리 수준에 세입자까지 못 받아 강제경매로 넘어가는데 뚜렷한 해결 방법이 없는 것이 더 큰 문제”라며 “주로 2022년 하반기 계약한 전세 계약분에서 문제가 생긴 것을 고려하면 올해 말까지는 전세 난맥상이 지속할 것”이라고 말했다.