④(끝) 회복적 사법 안착하려면

“형사절차 전 단계에 걸쳐 형사조정제도 도입해야”

조정 결과 효력 부여 등 활성화 위한 시스템 개선

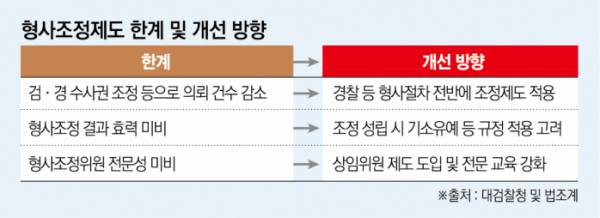

형사조정제도에 회부되는 대상 사건을 확대하고, 조정 결과에 대한 효력을 강화해야 한다는 목소리가 나온다. 제도의 실효성은 이미 확인된 만큼 활성화를 위해 시스템을 재정비하자는 취지다.

16일 대검찰청에 따르면, 지난해 전체 형사사건(120만6419건) 중 형사조정 의뢰 건수는 6만9528건(5.8%)으로 집계됐다. 형사조정 의뢰 건수는 2007년 제도 도입 이후 2019년까지 해마다 늘어났다가 최근 눈에 띄게 줄고 있다.

특히 2020년 형사조정 의뢰 건수는 7만7514건으로, 전년보다 34.5%(4만797건)나 감소했다. 2021년~2023년 평균 형사조정 의뢰 건수도 6만6874건에 그쳤다. 2019년 말 발생한 코로나19 탓도 있지만, 2021년 1월 ‘검‧경 수사권 조정’이 큰 영향을 끼친 것으로 보인다.

형사조정 대상은 검찰로 송치된 사건에 한정된다. 경찰이 불송치해 검찰에 사건이 넘어오지 않으면 형사조정에 회부하지 못하는 셈이다. 물론 혐의없음으로 송치된 사건을 조정에 부치는 사례는 적지만, 수사권 조정 이후 검찰 송치 사건 자체가 큰 폭 감소했다.

이에 형사조정 제도를 확대 적용하자는 주장이 나온다. 차경자 대검 검찰연구관은 지난달 ‘형사조정 운영성과 및 개선방향’을 주제로 한 세미나에서 “여러 우려도 있지만, 경찰 단계 사건도 사건별‧시기별 조정회부 가능 여부를 검토해 분쟁을 조기에 종결할 수 있는 통일적인 절차를 마련할 필요가 있다”고 말했다.

또 “공판단계에서도 형사조정을 통한 실질적 피해 회복과 분쟁 해결의 기회가 필요하다”며 “형사재판은 조정 절차가 없어 원만한 합의 가능성이 낮고, 2차 피해 발생 가능성도 있다. 중립적이고 공식적인 기구를 통해 조정 가능하도록 형사절차 전 단계에 걸친 회복적 사법절차 도입을 추진해야 한다”고 강조했다.

형사조정 결과에 효력을 부여해야 한다는 목소리도 있다. 이진국 아주대 로스쿨 교수는 “형사조정이 성사되고 당사자가 만족한다면 별다른 사정이 없는 한 검찰은 기소유예 해야 하고, 중범죄라면 형량을 낮춰 기소해야 한다”며 “그래야 유인책이 된다”고 설명했다.

이어 “형법은 반드시 처벌만 추구하는 게 아니다. 법질서 속에서 평화를 유지하는 것 또한 형법의 본질적인 의미”라며 “물론 당사자의 자발적 참여를 전제로 해야 하지만, 사회적 평화의 측면에서 수사와 공판절차 모두 형사조정이 이뤄져야 한다”고 덧붙였다.

꾸준히 제기돼 온 형사조정위원들의 전문성 문제에 대해선 ‘상임위원 제도’를 도입해 해소하자는 의견도 제기된다. 법률전문가를 상임위원으로 위촉하고, 상설 형사조정기구인 형사조정센터 설립해 운영하는 등 형사조정 시스템을 활성화하자는 것이다.

차 연구관은 “현재 비상설 형사조정위원회를 운영하는 방식으로는 한계가 있다”며 “일반‧상근 형사조정위원의 전문화를 위한 교육과 조정 업무 전반을 관리할 독립적이고 상설화된 기구가 필요하다”고 말했다.

검찰청의 한 형사조정위원은 “실제 활동하면서 보니 조정위원들의 전문성을 강화해야 한다는 데 공감한다”며 “연구자나 학자는 아니지만 위원은 실무자의 입장으로서 능력을 발휘할 수 있는 환경이 중요하다”고 했다.

이 교수는 “형사조정위원은 떼인 돈 받아주는 사람이 아니라 중립적인 시각으로 갈등을 중재하는 역할”이라며 “독일의 경우 형사조정을 민간기관이 운영하도록 법에 근거를 규정해둔다. 우리도 철저히 전문적인 교육을 받아야 위원을 할 수 있도록 해야 한다”고 강조했다.