불법 사채 피해자 57% 2030대

금융에 대한 무지가 청소년 피해로 …학력과 소득에 따른 양극화도 심각

#대학 입학과 동시에 학자금 대출을 신청한 정수지(19) 씨는 본인의 학자금 대출 상환 스케줄을 알지 못했다. 학자금 대출을 위해 필수로 들어야 하는 한국장학재단 동영상 강의를 스킵(건너뛰기)해 내용 숙지를 못해서였다. 정 씨는 졸업 후 취업했지만, 쥐꼬리 같은 월급에서 학자금 대출 이자가 빠져나가는 것을 보며 한숨만 늘었다. 결국, 결혼과 ‘내 집 마련’에 대한 꿈은커녕, 이자와 원금을 갚아야 하는 빚의 굴레에 빠져 있다.

정 씨처럼 많은 사람이 대학교를 입학하면서 학자금 대출을 통해 생애 최초의 대출을 경험한다. 신용과 연관된 중대한 의사결정을 이때 시작하게 되는 셈이다. 문제는 초·중·고등학교를 거치면서 금융 관련 교육이 사실상 없다 보니 금융거래를 하는 데 있어서 이해력이 떨어진다는 점이다. 대다수 청년은 본인 신용평점에 대한 관심도, 대출을 받을 때 금리와 상환 방식에 관한 내용도 제대로 모른 채 금융거래를 해야만 했다. 신용카드를 무작정 만들었지만, 한도를 늘리는 방법도 제대로 알지 못했고, 연체하면 금융권에 연체정보가 공유돼 불이익을 받는 사실을 모르는 사람이 태반이었다. 이런 금융교육에 대한 무지는 결국 청년층의 피해로 이어졌다.

미국 등 금융 선진국들은 공교육에서 금융 교육을 의무화하고 있지만, 우리나라는 입시 위주 교육에 매달릴 뿐 경제적 삶의 질을 높이기 위한 금융 교육은 뒷전이다. 금융에 대한 접근성이 높아지면서 금융이해력 수준은 개선되고 있지만, 정보의 격차로 인한 부작용도 크다. 세대간, 계층별 금융지식 편차가 커지고 있는 게 그중 하나다.

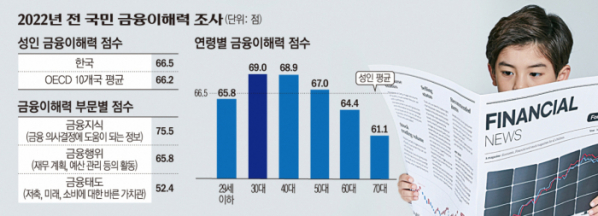

◇금융 양극화 심화, 디지털금융 이해력도 수준 미달 = 한국은행과 금융감독원이 올해 3월 발표한 ‘2022 전 국민 금융이해력 조사’ 결과에 따르면 지난해 평균 점수는 2년 전 대비 1.4점 오른 66.5점으로 집계됐다. 이 조사는 경제협력개발기구(OECD) 가이드라인을 기반으로 2년마다 시행되는 조사다. 우리나라는 OECD 10개국 평균(62점)을 넘었지만, 연령별 격차가 큰 것으로 나타났다.

연령별로 금융이해력 수준을 살펴보면 청년층(18~29세, 64.7점)과 노년층(60~79세, 62.4점)은 전체 평균보다 낮았다. 청년층의 경우 회사에 입사하기 전까지는 금융에 대한 이해도가 매우 떨어졌다. 주식투자 열풍속에 제대로된 교육 없이 투자에 나선 청년들은 순식간에 빚더미에 앉았다. 빚을 내 집을 사거나 주식과 코인 투자했다.

금융에 대한 이해도 없이 불법사금융에 손을 내미는 청년들도 많았다. 한국대부금융협회에 따르면 2020년 기준 불법사채 피해자 중 절반이 넘는 56.8%는 2030세대였다.

학력과 소득에 따른 양극화도 심각한 수준이다. 학력별로는 대졸 이상 68.7점, 고졸 65.4점, 고졸 미만 59.3점이다. 소득별로는 연소득 7000만 원 이상 68.7점, 3000만~7000만원 68.0점, 3000만 원 미만 63.2점이다.

디지털 금융이해력도 낙제 수준이다. 점수는 42.9점으로 평균(66.5점)을 한참 밑돌았다. 30대(45.0점) 등 젊은층은 비교적 높게 나왔으나 70대(36.0점), 저소득층(39.4점), 고졸 미만(35.9점) 등은 낮았다.

금융업계 관계자는 “학력과 소득에 따른 금융지식 격차가 컸다”며 “금융 취약계층인 고령층의 경우 디지털금융 기술이 갈수록 버거워지고 복잡해지면서 아예 포기하는 경우도 많다”고 설명했다.

◇금융지식은 곧 삶... 결국 금융교육이 ‘답’ = 금융지식 양극화를 바로 잡기 위한 해결책은 초·중·고등학교 등 금융교육 의무화다. 2025년부터 고등학교 선택 과목으로 금융 과목 들을 수 있다. 하지만, 입시 위주의 교육을 받는 청소년들이 금융 과목을 선택할 지 미지수다.

학교나 직장에서 금융교육이 체계적으로 이뤄진다면 금융사고로 인한 손실을 줄일 수 있다는게 전문가들의 조언이다. 저소득층일수록 금융교육 사각지대에 있다는 점에서 맞춤형 금융교육의 필요성도 제기된다.

실제 미국, 영국 등 해외 선진국은 글로벌 금융위기 이후 일회성 교육의 한계점을 인식하고 학교 정규 교과목으로 금융교육을 실시하고 있다.

미국은 각 주 소관인 교육정책의 한계를 극복하기 위해 연방차원의 학교 금융교육을 강화했다. 2018년 기준으로 22개 주에서 고등학생에게 졸업 필수과목으로 경제수업을 이수하도록 했다.

영국은 2014년 이후 경제·금융교육을 중등교육기관의 교육과정에 금융교육을 포함시켰다. 이와 함께 수학 교과의 상당 부분을 △화폐 기능과 사용 △개인 예산 세우기 △투자위험 알기 등 생활에서 응용할 수 있는 금융 관련 내용으로 바꿨다. 호주도 2008년부터 유치원에서 고등학교까지 금융을 의무적으로 가르치도록 결정했다.