공적 안전망 제공 당국 견제 필요

코로나발 금리 변동기 이자 장사

사회공헌은 오히려 줄어 화 키워

윤석열 대통령이 쏘아 올린 ‘은행 시스템에 대한 개혁’의 폭이 예상을 훨씬 뛰어넘을 수 있다는 관측이 나오면서 금융권이 살얼음판을 걷고 있다.

그동안 ‘지나친 관치와 정당한 관여’ 사이에서 줄타기했던 은행에 대해 대통령이 직접 나서 ‘공공재’라고 못 박은 데 이어 성과급까지 ‘돈 잔치’라고 직격탄을 날리자 ‘파티는 끝났다’는 얘기도 나온다. 금융당국과 정치권도 대통령의 개혁 주문에 대대적으로 손보겠다는 강력한 의지를 천명하며 발 빠르게 후속 조치에 돌입한 상태다.

은행들은 금융당국과 정부가 지시한 금리 조정을 비롯해 코로나19로 고통받는 중소기업 및 취약차주 지원, 시장 안정 펀드 자금 투입 등 하라는 대로 다 했다는데 억울하다는 입장이다. 또 민간기업으로서 실적에 대한 보상으로 성과급을 준 것인데 금융사만 타깃이 됐다는 불만의 목소리도 팽배하다.

하지만 코로나19상황에서도 수없이 지적받아온 ‘이자 장사’ 및 영업시간 단축 해제 논란 등 소비자 불편을 외면한 데다 고통 분담에 소홀하면서 이를 자초했다는 데 힘이 실린다.

윤 대통령은 15일 용산 대통령실에서 열린 ‘제13차 비상경제민생회의’에서 “금융·통신 분야는 공공재적 성격이 강하고 정부 특허에 의해 과점 형태가 유지되고 있다”고 밝혔다.

이는 앞서 발언한 “은행은 공공재”라는 말의 연장선이다. 즉, 인허가 사업으로 이뤄지는 은행의 경우 ‘공적 안전망’이 제공되는 만큼 당국의 견제가 필요하다는 게 대통령의 인식이다.

특성상 공적인 기능을 갖췄기 때문에 삼성전자, 현대자동차그룹 등 일반 제조기업처럼 벌어들인 대로 직원들에게 나눠주는 보상체계와는 달리 봐야 한다는 얘기다.

그동안 은행들은 서민 이자로 쉽게 벌어 실적잔치를 했다는 비판에서 벗어나지 못했다. 이에 금리 체계 전반을 손보겠다는 시도가 역대 정권마다 추진됐으나 민간 회사에 대한 경영개입이라는 비판과 시장 질서 왜곡을 야기할 수 있다는 지적에 번번이 손질의 기회를 놓쳤다.

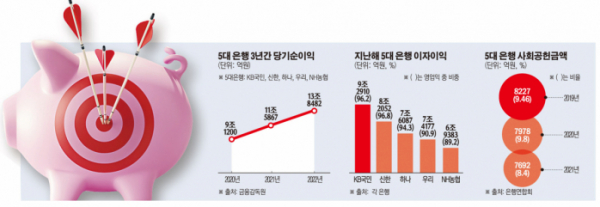

하지만 코로나19라는 변수가 예전과 다른 상황을 만들어냈다. 특히 지난해의 경우 코로나19로 인한 금리 급변동으로 쉽게 돈을 벌어들였지만 대출 금리를 높이고 예금금리를 낮추는 행태를 이어가면서 성과급 잔치를 벌여 ‘화(禍)’를 키웠다는 평가다. 실제 국회 정무위원회 소속 황운하 더불어민주당 의원에 따르면 이들 5대 은행은 지난해 1조 3823억 원의 성과급을 지급한 것으로 파악됐다.

사회공헌에 인색했다는 점도 타깃이 된 배경으로 꼽힌다. 국회 정무위 소속 윤창현 국민의힘 의원이 분석한 결과 19개 은행의 2021년 당기 순이익 대비 사회공헌금액 비율은 -1.26∼13.59% 수준이었다.

은행들이 최근 타결한 2022년 임단협 협상에서 임금인상률이나 성과급 지금 규모를 전년 대비 확대하면서 여론의 시선은 더욱 싸늘하다. 5대 시중은행(KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협)은 2022년 임단협 협상을 통해 임금인상률과 성과급 지급률을 확정했다. 이들 은행의 일반직과 사무직 직원의 임금 상승률이 모두 높아졌다. 또한, 성과급 지급률 역시 인상 폭이 대폭 커졌다.

은행들은 코로나19로 대기업은 물론 문을 닫는 중견ㆍ중소기업들이 속출하고 서민들의 경제적 고통이 가중되는 상황에서도 지속적으로 임금을 올려온 것으로 나타났다. 금감원 금융통계정보시스템에 따르면 2021년 기준 5대 은행이 판매관리비 중 급여 항목으로 지급한 총액은 8조7103억 원으로 전년(8조2167억 원) 대비 6% 급증했다.

판매관리비 중 급여 항목은 법정퇴직금과 희망퇴직금, 복리후생비 등을 제외하고 순수하게 급여 명목으로 임직원에게 지급한 돈이다. 임직원 1인당 급여 지급액은 KB국민은행 1억2500만 원, 우리은행 1억2300만 원, 하나은행 1억1900만 원, 신한은행 1억1600만 원, NH농협은행 1억 원 등으로 분석됐다.

전문가들은 은행의 사회적 책임에 대해서는 공감하지만, 정부가 민간기업의 성과금을 공격한 것은 문제가 있다는 지적이다.

전성인 홍익대 경제학부 교수는 “성과급은 노사 협약 대상”이라며 “성과급과 관련해 은행법이나 시행령에 명시돼 있지 않은 상황에서 (감독당국이) 무엇을 점검하겠다는 것인지, 무슨 권한으로 점검하겠다는 것인지 (의문이다)”이라고 꼬집었다.

강성진 고려대 경제학과 교수도 “성과보수체계를 점검해 금융사를 옥죄는 것은 시장경제 체제에서 바람직한 것은 아니다”라고 동조했다.

![[찐코노미] 테슬라 능가하는 엄청난 것이 온다?…머스크가 일으킬 파란은](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2106712.jpg)