KAIF 온라인 세미나…"노동 유연성 확보ㆍ노사 협력ㆍ임금체계 개편으로 생산성 높여야"

한국의 노동생산성 향상 수준이 임금 상승률을 따라가지 못하는 것으로 나타났다. 생산성 향상을 위해 임금 체계 개편, 노동 유연성 확보, 노사 상생이 시급하다는 제언이 나왔다.

한국산업연합포럼(KIAF)은 17일 ‘임금, 근로시간, 노동생산성 국제비교와 시사점’이라는 주제로 제3회 온라인 세미나를 개최했다. 정만기 KIAF 회장은 인사말을 통해 “한국은 지난 10년간 급속한 임금상승으로 삶의 질 제고, 구매력 향상 등 긍정적 측면이 있었지만, 근로시간 단축과 상대적으로 더딘 생산성 향상과 결합해 성장의 지속 가능성에 의문을 주고 있다”라고 지적했다.

KIAF 분석에 따르면 2011년 대비 2020년 국내 노동자의 평균 근로시간은 9% 감소하고, 임금은 35% 증가해 시간당 평균임금은 49% 증가한 것으로 조사됐다. 특히, 자동차 제조업 종사자의 최근 10년간 평균 근로시간은 22.4% 감소했지만, 평균 임금은 50% 상승해 전 산업군 중 가장 높은 상승률을 보였다.

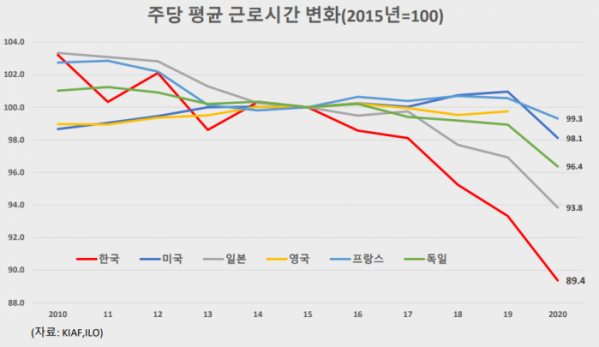

박서우 KIAF 연구원은 “시간당 평균임금(PPP 기준)은 한국이 2015년 대비 20.1% 증가해 미국(12.5%), 독일(17.9%), 일본(-1.5%)을 훨씬 웃돌았다”라면서 “한국의 경쟁국 대비 빠른 시간당 평균임금 상승은 평균 근로시간이 빠르게 감소한 점이 원인”이라고 설명했다.

이어 박 연구원은 “임금 증가분만큼 생산성 향상이 이뤄지면 문제가 없겠지만, 노동생산성 향상이 임금 상승에 크게 못 미치는 것이 현실”이라고 지적했다. 실제로 한국의 부가가치기준 노동생산성은 2015년 대비 2020년에 9.8% 상승해 같은 기간 시간당 평균임금 상승률(25.6%)과 큰 격차를 보였다.

박 연구원은 “이러한 경향은 경쟁국에서도 나타났지만, 한국은 유일하게 실업률이 상승했다”라면서 “임금, 근로시간, 노동생산성이 실업률에 미치는 영향을 고려해 정책을 마련하고 시행하는 것이 중요하다”라고 강조했다.

전문가들은 생산성을 높이기 위해 노동 유연성 확보와 설비투자, 노사 협력이 필수적이라고 입을 모았다.

조철 산업연구원 선임연구위원은 “근로시간 단축과 임금상승은 선진경제로 가는 바람직한 방향이지만, 이에 부합하는 산업구조의 고도화와 생산성 향상이 수반돼야 한다”라면서 “근로시간 단축, 임금 상승을 확보함과 동시에 노동시간 활용과 임금책정, 노동 배치에 유연성 확보가 지금 수준보다 확대돼야 한다”라고 강조했다.

신세돈 숙명여자대학교 경제학부 명예교수는 “노동생산성 향상 속도를 넘는 임금의 상승으로 기업의 국제경쟁력을 크게 훼손시켰다”라면서 “해결책은 임금상승 속도를 늦추거나 노동생산성을 올리는 두 가지 방법”이라며 “노조의 협상력이 큰 대기업은 임금상승 속도를 늦추는 것은 곤란해 결국 해답은 노동생산성 향상뿐”이라고 지적했다.

신 교수는 “노동생산성을 향상하기 위해서는 국가와 기업이 최신 설비와 장비를 구축하고, 근로자의 협력을 전제로 한 첨단기술 교육과 노사정 공동의 협력 정신이 필요하다”라고 덧붙였다.

효율적인 업무 방식과 성과에 기반을 둔 임금체계를 도입해야 한다는 제언도 있었다. 오계택 한국노동연구원 임금직무혁신센터 소장은 “한국 경제가 저성장 기조로 들어섰음에도 인사관리 관행이나 임금상승 등은 과거 관행이 지속하는 경향이 있다”라면서 과거처럼 장시간 근로를 통해 경쟁력을 확보하는 방식보다는 정해진 시간에 효율적으로 일하는 방식을 통해 경쟁력을 확보할 필요가 있고, 창의성이나 혁신을 통한 성장을 견인할 필요가 있다”라고 주장했다.

또한, “직무의 상대적 가치와 성과에 기반을 둔 임금체계를 통해 생산성 향상을 유도할 필요가 있다”라고 지적했다.

KIAF는 이날 발제와 전문가들의 토론을 토대로 규제 완화와 연구개발 지원 강화 등 개선방안을 마련해 정부와 국회에 건의할 계획이다.

정만기 회장은 “신산업에 대한 자율규제나 네거티브 규제 도입, 수도권 규제 완화 등 과감한 규제혁신을 단행하고 투자에 대한 세금감면과 첨단기술 인력양성 등 정부의 정책 지원도 강화돼야 한다"라며 "신산업 진입은 기술로만 가능한 것이 아니라 노동 유연성과 고용 유연성, 원활한 구조조정을 촉진하는 제도개혁이 병행될 때 가능하다. 일본의 '잃어버린 30년' 경험을 타산지석으로 삼아야 할 것”이라고 말했다.

![필카부터 네 컷까지…'디토 감성' 추구하는 '포토프레스 세대'[Z탐사대]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2044115.jpg)