대구경북과학기술원(DGIST)은 에너지공학전공 이용민 교수 연구팀이 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 이강택 교수 연구팀과 함께 디지털 트윈 디지털 트윈 기술 기반의 전고체 전극 결함 분석 기술을 개발했다고 2일 밝혔다.

리튬이온전지는 충전과 방전을 할 수 있는 대표적인 이차전지다. 하지만 수명이 길지 않고 인화성 유기 액체 전해질을 사용해 폭발사고의 위험이 크다는 단점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 차세대 전지인 전고체 이차전지 연구가 전 세계적으로 진행 중이다.

전고체 이차전지는 배터리 양극과 음극 사이 전해질이 불연성 고체로 돼 있어 발화 가능성이 작아 높은 안정성을 가진다. 다수의 단위셀을 촘촘하게 붙일 수 있는 바이폴러(Bipolar) 구조로 설계되기 때문에 에너지 밀도가 높아 부피를 줄이면서 대용량 구현과 고출력이 가능하다. 하지만 전고체 전극 내의 다양한 계면 결함 등으로 고성능을 가진 상용화가 쉽지 않은 실정이다.

공동연구팀은 산화물계(Oxide) 전고체 전지의 성능저하 원인을 수치화시켜 정량화하는 데 성공했다. 산화물계 전고체는 널리 알려진 황화물계(Sulfide) 전고체보다 대기 안정성이 높고 공정이 쉽지만, 성능이 낮은 단점이 있다. 이 때문에 산화물계 전고체 전지는 성능 개선 문제만 해결된다면 상용화가 더욱 쉬울 수 있다.

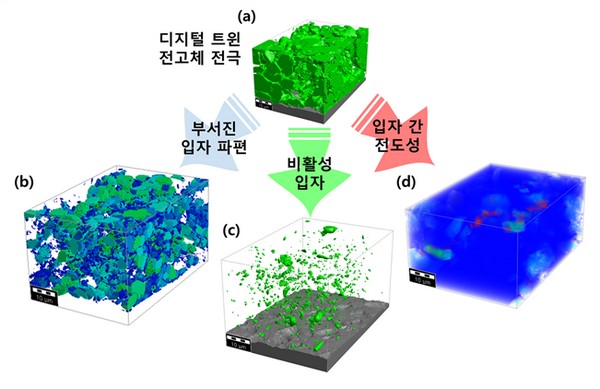

연구팀은 전극 제조 과정에서 훼손된 고체 입자나 파편, 전도성 입자 간 연결성 부족으로 인한 비활성 입자, 낮은 변형 특성을 갖는 산화물계 고체 전해질 및 활물질 간 좁은 반응 면적 등 다양한 결함을 시각화, 정량화했다.

DGIST 이용민 교수는 “기존까지는 불분명했던 전고체 전극의 낮은 성능 원인을 시각화하고 수치화할 수 있다는 점이 이번 연구의 큰 성과”라며 “해당 기술을 더욱 고도화해 전고체 전극 성능 최적화를 위한 핵심 플랫폼 기술로 발전시켜, 전고체 전지 상용화를 앞당기는 데 기여하겠다”고 밝혔다.

![[찐코노미] 공포에 질린 증시, 트럼프가 숨긴 진짜 계획은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2147569.jpg)