‘혹시나’ 했던 이번 G7 정상회의는 ‘역시나’ 국제 긴급 현안에 대한 명확한 해답을 내지 못한 채 막을 내렸다. 세계 경제의 앞날에 먹구름이 짙어지고 있지만 ‘자국 제일주의’가 우선시된 영향이다. 니혼게이자이신문은 미국과 중국 간 관세 폭탄 돌리기와 통화 약세 경쟁이 격해지는 현재의 상황은 전쟁과 대공황의 여파로 보호주의가 만연했던 1930년대를 연상시킨다며 선진국 정상회의가 출범한 지 40여년 만에 전환점을 맞았다고 27일 보도했다.

19세기 유럽 열강의 귀족들이 휴양을 즐겼던 프랑스 비아리츠에서 24일부터 사흘 간 열린 이번 G7 정상회의는 일반적인 공동선언 대신에 1페이지짜리 결과 문서로 마무리됐다. 의장국인 프랑스의 에마뉘엘 마크롱 대통령은 각 세션에서 나온 내용을 자신이 직접 정리한 뒤 다른 정상들의 확인을 거쳐 1페이지로 정리했다. 결과문에는 무역과 이란 핵 합의 유지 노력의 중요성, 홍콩 문제 등이 언급됐다.

마크롱 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 일부러 함께 기자회견장에 섰다. 공동선언을 내놓지 못한 대신 1페이지짜리 결과문을 발표하면서 협조적인 분위기를 연출하기 위함이었다. 이와 보조를 맞춰 트럼프 대통령도 “진정으로 성공한 G7이었다. 위대한 유대였다”며 마크롱 대통령과 포옹했다.

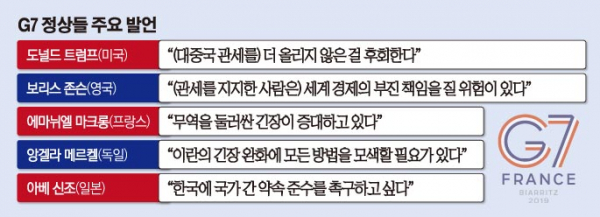

그럼에도 이번 회담에 대해선 협조의 한계가 두드러졌다는 평가가 나온다. 마크롱은 이번에 기후변화 문제에 주력했지만, 사실 그 문제를 논의한 자리에 트럼프는 나타나지 않았다. 또 마크롱 대통령이 이란 문제를 타개해보려고 일부러 이란 외무장관까지 초대했으나 관련 회의에서는 트럼프 대통령이 사사건건 발끈하고 나서 불편한 장면이 연출됐다.

자국 제일주의의 모습은 미국 만 보여준 게 아니었다. G7 정상회의에 처음 데뷔한 영국 보리스 존슨 총리는 회의에서 높은 관세에 쓴소리를 서슴지 않으며 공조 자세를 보였지만, 정작 영국 언론에는 “노 딜 브렉시트(합의 없는 유럽연합(EU) 탈퇴)도 불사하겠다”는 지론을 반복했다.

선진국 정상회의는 냉전시대인 1975년 서방국 간의 유대를 보여줄 목적으로 출범했다. 1977년 런던 정상회의 때는 당시 지미 카터 미국 대통령이 ‘기관차론’을 들며, 헬무트 슈미트 옛 서독 총리에게 경제의 견인차 역할을 요구해 협조를 얻어내기도 했다. 1983년 미국 윌리엄스버그 정상회의에서는 당시 로널드 레이건 대통령이 군축협상에서 소련의 양보를 얻어냈다.

그러나 이는 전부 과거사가 됐다. 이번 정상회의에서는 ‘트럼프를 자극하지 말자’는 암묵적인 분위기가 지배적이었다고 한다. 다자 회담보다 개별 회담이 많았던 것도 이 때문이다.

신문은 이런 상황은 1930년대 대공황 당시를 연상케 한다고 지적했다. 당시 미국은 세계 경기가 어려워지자 보호무역으로 해결을 모색했고, 캐나다와 유럽 국가들도 미국의 방식을 그대로 따랐다. 특히 영국은 자국 통화인 파운드화 가치를 절하, 자유무역을 방기하는 ‘오타와 협정’을 계기로 보호주의로 돌아섰다. 이는 세계가 블록경제로 전환하고 2차 세계대전이 발발하는 원인이 됐다. 현재의 미국이 당시 영국과 닮아있는 셈이다. 이런 상황에 제동을 걸어야 하는 다자간 틀이 제기능을 하지 못하는 것도 당시와 비슷하다. 내년 G7 정상회의 의장국을 맡은 미국의 행보에 세계가 주목하고 있다.