미중 무역 마찰 따른 글로벌 경기둔화·M&A 가격 폭등 등 주원인

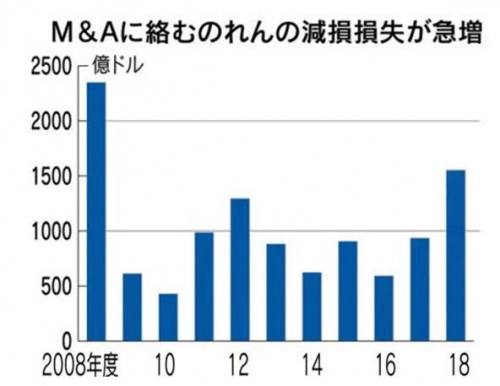

글로벌 M&A 관련 손실액이 작년에 1550억 달러(약 182조 원)로, 전년 대비 66% 급증하고 2008년 금융위기 이후 10년 만의 최대치를 기록했다고 18일(현지시간) 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 보도했다.

신문은 전 세계 3만6600개사(금융사 제외)를 대상으로 감액손실을 조사해 이런 결과를 도출했다. 감액손실은 인수 대금 중 상대 기업의 순자산을 초과하는 부분이다. 인수한 기업의 실적이 악화하면 자산 가치가 떨어져 감액손실 계상이 불가피하다.

감액손실은 장부상의 손실이어서 현금 유출을 동반하지는 않지만 자기자본이 줄어들어 신용등급이 강등되거나 금융비용의 상승을 초래하고 기업 설비투자를 저해하는 등 막대한 부작용을 안게 된다.

닛케이는 세계적으로 자금이 남아돌면서 M&A 가격이 폭등하는 가운데 미중 무역 마찰 등에 따른 글로벌 경기둔화가 겹치면서 인수한 기업 실적이 예상보다 부진했던 것이 주원인이라고 분석했다.

개별 기업 중 감액손실이 최대였던 곳은 미국 제너럴일렉트릭(GE)으로 그 규모는 약 220억 달러에 달했다. 과거 인수한 프랑스 에너지 사업 수익성이 악화해 지난해 약 230억 달러의 최종 적자를 기록했다고 닛케이는 설명했다.

제약업계의 손실도 눈에 띈다. 아일랜드 앨러간과 스위스 로슈홀딩, 독일 바이엘 등이 각각 20억 달러 안팎의 손실을 냈다. 제약업계는 대형 M&A가 많은 가운데 신약 개발 등에서 차질을 빚었기 때문.

중국에서는 산업기계와 반도체 설비, 게임 소프트웨어 등 다양한 부문에서 중소 규모의 손실이 다발적으로 일어났다. 지난해 1억~10억 달러의 감액손실을 계상한 기업이 약 170개사였는데 그 중 40%를 중국 기업이 차지했다.

10년 전에는 감액손실 규모가 2400억 달러에 육박했다. 금융위기 여파로 세계 경제가 극도로 침체돼 기업 순이익이 약 40% 감소했을 정도로 실적이 악화한 영향이다. 지난해는 글로벌 경기둔화가 우려됐지만 10년 전보다 심각하지는 않았다. 그럼에도 M&A 시장이 과열돼 손실이 급증했다고 신문은 풀이했다.

지난해 전 세계 M&A 규모는 약 3조8000억 달러였으며 인수액은 인수 대상 기업 순이익의 14.7배에 달했다. 이는 인수한 기업으로부터 인수자금을 회수하는 데 약 15년이 걸린다는 의미다. 이는 이전 M&A 버블 우려가 제기됐던 2007년의 14.1배를 웃돌았다.

!["비트코인 살 걸, 운동할 걸"…올해 가장 많이 한 후회는 [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2107772.jpg)