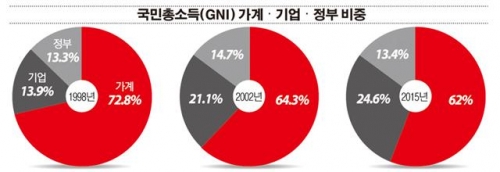

2015년 국민총소득 가계비중 62% 외환위기 때보다 10%P 뚝… ‘기업→국내투자→가계소득’ 분배 순환경로 막히며 양극화 심화

우리나라 국민소득에서 가계에 분배되는 몫이 하락세를 보이고 있다. 소비 위축 등에 대한 해법으로 가계 소득을 늘려야 한다는 목소리가 높다.

7일 한국은행 국민계정 통계를 보면 2015년 국민총소득(GNI) 1565조8155억 원 가운데 가계 및 가계에 봉사하는 비영리단체(이하 가계)의 소득은 970조3642억 원으로 집계됐다. 이는 전체 중 62.0%로 전년에 비해 0.1%p 떨어진 수치다. 이 비율은 글로벌 금융위기가 터진 2008년 62.9%에서 2009년 62.4%로 떨어진 이후 7년째 60∼62%에 갇혀 있다.

과거에는 가계로 돌아가는 소득 비중이 이보다 훨씬 높았다. 1990년대에는 70 ∼ 71%를 보였고, 외환위기 때인 1998년에도 72.8%를 기록했다. 하지만 2000년대 들어 60%대 중반으로 떨어지더니, 글로벌 금융위기를 거치면서 60%대 초반에 턱걸이하는 상황이 됐다.

반면 기업소득 비중은 상승세다. 외환위기 때인 1998년에는 13.9%에 그쳤지만 2002년 21.1%로 처음 20%대로 올라섰고 금융위기 이후인 2011 ∼ 2012년에는 각각 25.8%까지 상승했다. 2015년에는 24.6%로 전년보다 0.2%p 낮아졌지만 20년 전보다 10%p 가깝게 높은 수준이다.

GNI에서 가계 비중이 작아지고 기업이 커진 것은 기업들의 국내 투자가 줄었기 때문이라는 분석이다. 실제 지난해 11월 말 현재 기업이 보유한 시중통화량(M2)은 639조 원으로 사상 최대를 기록했다.

박승 전 한국은행 총재는 지난해 논문을 통해 “소득분배의 순환경로가 막혀 분배 양극화 현상이 나타나고 있다”며 “과거에는 기업소득이 국내투자로 연결돼 고용과 가계소득 증대로 선순환됐지만, 지금은 대기업이 국내투자를 기피하고 해외에 투자하거나 사내유보로 쌓기 때문에 가계로의 소득순환이 제대로 안 되는 것”이라고 지적했다.

이일형 한국은행 금통위원 역시 지난 1일 출입기자단과의 간담회를 통해 “중기적으로 소득으로 연결되지 않는 금융부채 증가는 금융안정에 잠정적인 리스크다”라고 우려했다.

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2105870.jpg)