삼성물산 11.7조 자기자본의 86%·현대건설 5조 소폭 증가…잠재적 리스크로 부실 우려

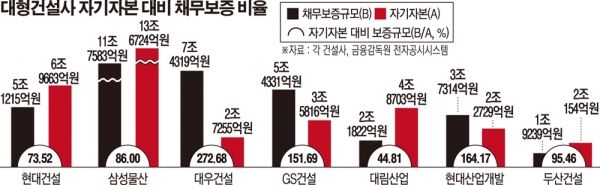

24일 금융감독원 전자공시시스템을 통해 상장건설사 시평순위 7개사의 채무보증 잔액을 분석한 결과 총 채무보증잔액만 37조5823억원에 이르는 것으로 나타났다.

채무보증 총 잔액이 가장 많은 곳은 삼성물산으로 지난 8월17일 공시 기준 11조7583억원에 달했다. 이는 자기자본(13조6724억원) 대비 86% 수준으로 이 회사의 채무보증 잔액은 올초 10조2440억원에서 1조5000억원 이상 증가했고 지난해 초와 비교하면 3조원 이상 급등했다.

또한 현대건설은 5조1215억원으로 지난해 소폭 감소세를 보였지만 올들어 다시 소폭 증가세로 돌아섰다. 이 회사의 자기자본(6조9663억원) 대비 채무보증 잔액은 73% 수준으로 높은 편이지만 비교건설사 중 양호한 편이었다.

대우건설은 7조4319억원으로 지난해 초 11조원에 육박했던 것과 비교하면 지속적인 감소세를 보이고 있다. 하지만 자기자본(2조7255억원) 대비 채무보증금액 비율이 272.68%로 비교대상 건설사중 가장 높은 비율을 기록했다.

GS건설도 5조433억원으로 지난해초(4조5147억원)부터 꾸준히 증가세를 보이고 있고 이 회사의 자기자본대비 채무보증 비율도 151.69%에 달했다. 현대산업개발 역시 이 비율이 164.17%로 높은 편이었고 금액 역시 지속적으로 늘고 있는 것으로 나타났다.

반면 대림산업은 채무보증 잔액이 올들어 늘어나지 않았고 비율 역시 자기자본의 44%로 양호했다.

일반적으로 채무보증이 기업의 위험지표로 인식되지는 않는다. 하지만 경기 불황이 지속되면 부실채무가 될 수 있다는 점에서 우려의 목소리가 높다.

대표적인 것이 건설사의 프로젝트 파이낸싱(PF) 관련 채무보증으로 시행사가 영세한 경우 지급 보증을 서는 건설사가 빚을 떠안는 경우가 적지 않게 발생하기 때문이다. 이에 건설사는 PF를 우발채무로 분류한다.

추진 중인 사업에 차질이 빚어지거나 관계사 등이 부실해질 경우 채무보증은 고스란히 건설사들이 떠안을 수 밖에 없다.

실제로 지난해 법정관리를 신청한 울트라건설은 채무보증으로 인한 재무건전성 악화가 주요 원인이었다. 법정관리에 앞서 울트라건설은 골프장 조성 및 운영을 위해 설립한 계열사 ‘골든이엔씨’에 자기기본 대비 30%를 웃도는 229억6450만원 규모의 채무보증을 했었다.

또한 지난달에는 전국건설기업노동조합 삼부토건지부가 조남욱 삼부토건 회장과 아들 조성연 전무 등 삼부토건 경영진들이 검찰에 고발하면서 과도한 채무보증으로 회사를 부실에 빠트렸다고 주장했다.

때문에 건설사의 채무보증이 현재는 문제가 없더라도 보증을 제공한 회사의 경영이 악화될 경우 바로 부실이 전이될 수 있다는 점에서 과도한 채무보증은 위험하다는 지적이다.

김규정 NH투자증권 부동산연구위원은 “지급보증 자체가 문제가 된다고 할 수 없지만 자기자본대비 많은 채무보증 금액은 잠재적 리스크로 볼 수 있다”면서“건설사들도 유동성을 가질 수 있는 자본구조를 만들고 동시에 무리한 사업 진행 등은 고려할 필요가 있다”고 지적했다.

![[찐코노미] 테슬라 능가하는 엄청난 것이 온다?…머스크가 일으킬 파란은](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2106712.jpg)