연초부터 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 위기론이 제기되고 있다. 디플레이션 인식이 잘못됐다는 지적 속에 취임한 후 의욕적으로 추진했던 각종 정책에서 실착이 드러나며 정부와 경제 안팎에서 영(令)안서는 모양새다.

최 부총리는 지난해 7월 국회에서 정부청사로 다시 불려가며 한때 우리 경제의 '구원투수'를 자처했다. 당정이 합심해 최 부총리의 정책을 지원한 데다 강한 개혁 드라이브로 경기 회복을 주도해 나갔기 때문이다.

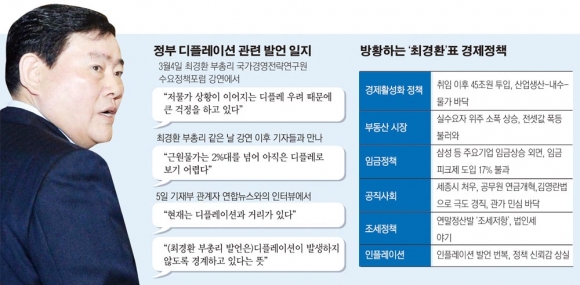

하지만 최 부총리의 지휘 아래 투입된 45조원의 막대한 예산은 결국 연초 최악의 경제지표라는 결과를 양산했다.

사실상 한국은행을 압박한 탓에 지난해 두 차례나 기준금리를 내렸지만 내수 회복을 위한 부동산 경기활성화 정책과 맞물리면서 서민들의 가계부채는 기하급수적으로 늘어났다.

실제로 주택담보대출의 경우 지난해 2월 증가액은 1조1880억원에 그쳤으나, 올해 2월은 그 2배가 넘는 2조4868억원에 달한다. 반면 주택시장은 실수요자 중심으로 소폭 활성화됐지만 전세값이 폭등하면서 서민 가계는 더욱 궁핍해졌다.

경제 지표에 대한 허망한 낙관론은 그의 역할론까지 흔들고 있다. 물가가 3개월째 0%에 머물고 있고, 특히 정부조정치인 담배값을 제외하면 물가가 사실상 마이너스로 내려가면서 디플레이션가 뚜렷해졌지만 그는 최근에서야 이에 대한 우려를 피력했다.

그간 수혜를 받아왔던 기업들도 최 부총리의 영(令)이 먹혀들지 않고 있다. 어제까지 최저임금 상향조정을 논했던 최 부총리의 발언은 이미 맏형 격인 삼성전자가 임금동결을 선언하며 궁색한 상황으로 빠졌다.

최 부총리의 손발이 되어야 할 관가도 싸늘한 분위기다. 관피아 논란에 이어 세종정부청사의 빈약한 주거지원, 공무원 연금개혁, 김영란법에서 관을 대변한 목소리를 외면했던 최 부총리 탓에 공직사회의 분위기는 바닥세를 보이고 있다.

정치인을 자각하고 있는 최 부총리 개인의 고민은 경제수장의 조기 레임덕을 부르고 있다. 향후 선거 출마를 고려 중인 최 부총리 입장에선 뚜렷한 성과 없는 퇴진은 가장 큰 고민거리가 될 공산이 크다. 특히 향후 퇴진이 뚜렷한 상황은 최 부총리의 영(令)을 약화시키고 있다.