롯데 쇄신 작업에 회의적 시각...주력사업 악화 속 안정적 승계 필수

롯데그룹 연말 인사를 앞두고 전문가들은 그간 롯데에선 눈에 띄는 혁신이 없었다고 입을 모았다. 롯데의 쇄신 강도는 1993년 이건희 삼성전자 회장이 독일 프랑크푸르트에서 발표한 '신경영선언'에 비견할 만큼은 돼야 한다는 지적이다. 당시 이 회장은 한국에 있던 200여 명의 임원진을 독일로 긴급 소집, 고강도의 변화를 주문했다. "마누라와 자식 빼고 다 바꾸라"는 말도 이때 나온 것이다.

서용구 숙명여자대학교 경영학과 교수는 10일 본지와의 통해서 "롯데는 우리 기업 중 굉장히 독특한 지위에 있는데 70~80년대엔 혁신의 아이콘이기도 했다"도 호평했다. 그러면서도 "달이 차면 기울 듯, 인공지능(AI) ·디지털 시대에 걸맞은 변화를 뒤따라가지 못했다"며 "지금은 이러지도 저러지도 못하고 있는 상태"라고 지적했다.

롯데가 최근 잇달아 구조조정 등을 하는 쇄신 작업에도 다소 회의적인 시선을 보였다. 서 교수는 "늙은 조직을 혁신하겠다지만, 사실 롯데는 국내 기업 중에도 관료ㆍ보신주의가 가장 팽배한 조직"이라며 "공무원과 닮았는데 과연 뭐가 얼마나 달라지겠나"라고 반문했다.

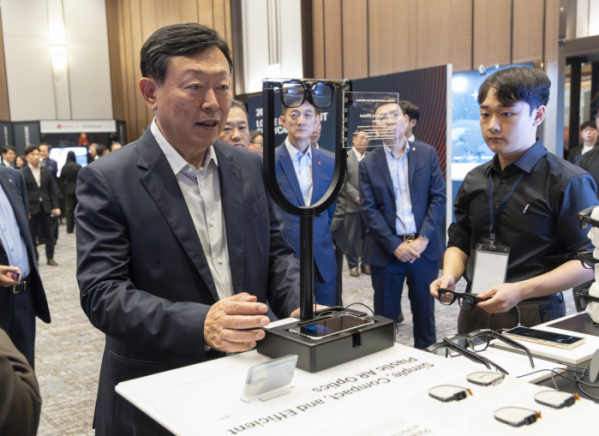

대내외 불안정한 경제 상황에서도 경영 승계를 추진하는 것도 일종의 리스크라는 지적이다. 그는 "신동빈 회장에서 후계자(신유열)로 어떻게 승계하느냐, 이게 그룹 운명을 바꿀 것"이라며 "유통과 화학 등 주력 사업이 모두 실적이 악화하는 가운데 안정적 승계가 이뤄지지 않으면 더 큰 문제를 일으킬 수 있다"고 우려했다.

이종우 아주대학교 경영학과 교수도 당장 쇄신책과 인사만으론 과감한 변화가 쉽지 않으리라고 봤다. 그는 "롯데가 한샘 매입과 중국 투자 등 여러 시도를 했는데 근래에 위기인 것은 사실"이라며 "경기 악화 속 유통시장 시장도 나빠지고 있어 다시 안정을 취할 가능성도 있다"고 관측했다.

그는 '후계자' 신유열 전무의 역할에 대해서도 "(3세인) 본인도 새로운 무언가를 보여주고 싶겠지만, 실패가 부담스러울 것"이라며 "내실 다지기에 주력하되 새 먹거리 확보를 병행하는 경영 전략을 펼칠 가능성이 크다"고 말했다.

이번 롯데 인사 이후 각 계열사 수장이 될 경영진의 '책임 경영'이 무엇보다 중요하든 지적도 나온다. '잘하면 내 덕, 못하면 남 탓' 하는 뿌리 깊은 보신주의를 타개해야 한다는 것이다.

익명을 요구한 옛 롯데 계열사 CEO는 "그룹의 전략과 방향은 경영진들이 짰는데 그에 따른 피해와 책임은 직원들이 감당하는 경우가 허다하다"며 "롯데호텔의 경우 전체 인력의 10%를 감축한다는데, 결국 윗선은 자신의 경영실패 책임을 일반 직원들에게 돌리고 이들의 불만은 묵살 되는 악순환이 이어지고 있다"고 꼬집었다.

그는 이어 "구조조정을 하기 전 경영진의 성과와 책임을 먼저 묻는 것이 순서"라며 "현재는 계열사 CEO들이 윗선 지시만 따르는 구조라, 경영쇄신을 한다지만 누구도 책임지지 않아 진정한 쇄신이라 할 수 없다"고 지적했다.