출산율 높은 비수도권 도지역, 출생률은 최하위권…최근 증가세, 지속 가능성 떨어져

2분기 이후 출생아 수가 회복 흐름을 이어가고 있다. 다만, 최근 인구구조 변화와 합계출산율, 조출생률 추이를 고려할 때 최근 증가세가 지속될 수 있을지에 대해서는 의문이 제기된다.

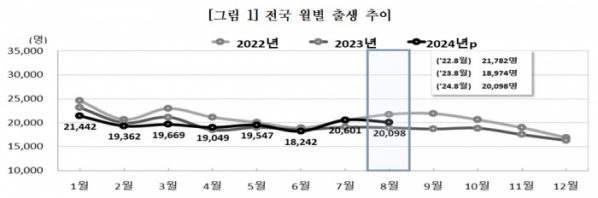

28일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면, 8월 출생아는 2만98명으로 전년 동월보다 1124명(5.9%) 늘었다. 1~8월 누계는 15만8044명이다. 1~8월 누계 감소 폭은 598명(0.4%)까지 축소됐다. 출생신고 현황과 임신·출산 진료비 바우처 지급현황 등 행정통계상 누계 감소 흐름은 9~10월까지 이어진 뒤 11~12월 중 증가로 전환될 가능성이 크다. 통계청 관계자는 “출생신고를 토대로 집계된 주민등록인구 현황에서 0세(만 12개월 미만) 인구가 9월까지는 감소했다”며 “4분기 흐름에 따라 연간 출생아 수는 증가로 전환될 가능성이 있다”고 설명했다.

관건은 추세다. 출생아 올해 출생아 수 증가의 주된 배경은 가임여성 증가다. 2차 베이비붐 세대(1968~1974년생)의 자녀 세대인 에코붐 세대(1991~1996년생)가 대부분 30대에 진입하면서 전 연령대 중 출산율이 가장 높은 30~34세 여성이 늘고 있다. 합계출산율은 정체돼 있다. 향후 3~4년간 합계출산율이 오르지 않으면 가임여성 감소와 함께 출생아 수도 다시 감소하게 된다. 따라서 최근 회복 흐름을 장기적으로 이어가려면 합계출산율 반등이 필요하다.

다만, 지역별 인구구조를 보면 단기적인 합계출산율 반등은 현실적으로 어렵다.

서울은 8월 조출생률(인구 1000명당 출생아 수)이 4.4명으로 전국 평균(4.6명)과 큰 차이가 없으나, 2분기 기준 합계출산율은 0.56명으로 전국 최저다. 서울은 전국에서 20·30대 여성 밀집도가 가장 높다. 지난해 주민등록연앙인구로 산출한 전국 25~29세 성비(여자 100명당 남자 수)는 110.6명인데, 서울은 92.5명이다. 30~34세 성비도 전국은 110.3명인데, 서울은 100.4명이다. 모든 결혼적령기 남녀가 1대 1로 매칭된다고 해도 여자 100명당 10~20명은 탈락하는 구조다. 절대적인 가임여성 규모 덕에 조출생률은 오르더라도, 합계출산율은 오르기 어렵다.

합계출산율이 상대적으로 높은 비수도권 도지역은 조출생률이 낮다. 17개 시·도 중 2분기 기준 합계출산율 1위인 전남은 조출생률이 8위다. 공동 3위인 경북과 제주는 조출생률이 각각 11위, 12위에 머물렀다. 합계출산율 9위 전북은 조출생률 기준 전국 꼴찌다. 전북의 조출생률은 3.8명으로 1위 세종(6.8명)의 절반을 다소 웃돈다. 전국 평균 대비로는 0.8명 적다. 비수도권의 합계출산율이 높은 건 미혼 25~34세 여성이 유출되면서 지역 내 가임여성 중 유배우 여성 비중이 커진 효과다. 일종의 통계적 착시로, 지방의 저출산 역시 단기적 해결이 어렵다.

한편, 연간 출생아 수가 지난해 수준을 유지하거나 소폭 증가하면 올해 합계출산율은 지난해(0.72명)와 비슷한 0.71~0.72명을 기록할 것으로 보인다. 통계청은 장래인구추계(2022~2072년)에서 합계출산율 저점을 중위 가정으로 2025년, 고위 가정으로 2024년으로 전망한 바 있다.

![키키도 소환한 그 감성⋯Y2K, 왜 아직도 먹히냐면요 [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2292619.jpg)