사용후 핵연료의 영구 처분 시설 마련 고준위 방폐물 법 통과 절실

21대 국회서 자동폐기 됐으나 22대 국회 재발의

6년 뒤 한빛 원전을 시작으로 10년 내 다수 원전의 사용후 핵연료 임시 저장시설이 포화 상태에 이를 것이라는 전망이 나오는 가운데 이에 따른 원전 가동 중단 우려의 목소리가 크다. 고준위 방사성 폐기물 처리장을 건설하기 위해선 국민 수용성을 올리는 것이 우선이고, 이를 뒷받침하는 첫걸음은 '고준위 방사성 폐기물 관리 특별법'의 제정으로 22대 국회에서는 미래 세대를 위한 고준위 특별법 통과가 이뤄져야 한다는 주장이다.

6일 정치권과 국회 등에 따르면 지난달 31일 김석기 국민의힘 의원(경북 경주)은 22대 국회 개원에 따라 '고준위 방사성폐기물 관리 및 유치지역 지원에 관한 특별법안'을 발의했다. 국민의힘 이인선 의원(대구 수성을) 역시 '고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법안'을 '1호 법안'으로 발의했다.

이 법안은 고준위 방사성폐기물(방폐물) 중간 저장시설부터 최종 처분시설의 건설과 운영을 법적으로 뒷받침하기 위한 법으로 처분시설 확보를 추진할 행정위원회 신설과 유치지역 주민 지원에 대한 근거 규정을 담고 있다.

국내 원전의 방사성폐기물 처리는 시급한 국가 현안으로 손꼽힌다.

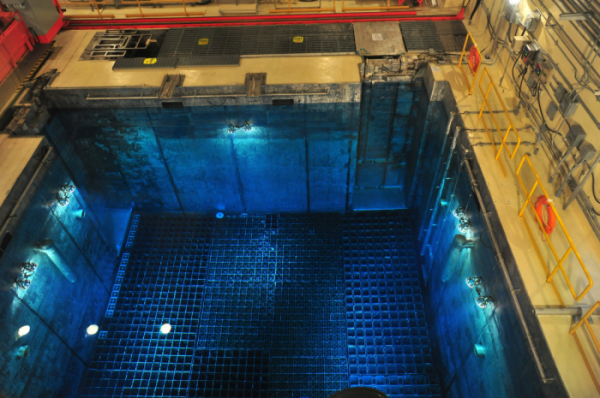

고준위 방사성폐기물은 원자력 발전을 하면 필연적으로 나오는 사용 후 핵연료를 말한다. 일정 기간 높은 열과 방사능을 배출하기 때문에 밀폐공간에서 관리해야 한다.

그러나 아직 방폐장 부지선정 절차조차 시작하지 못한 상태다.

고준위 방폐장이 없으니 원전 부산물인 고준위 방폐물은 원전 내에 쌓이고 있다. 1978년 고리원전 1호기 상업 운전이 시작된 이래 국내 원전에 쌓인 고준위 방폐물은 1만8900톤에 달한다. 현재와 같은 추세라면 당장 2030년 한빛 원전을 시작으로 한울, 고리 등 다수 원전에서 10년 내 핵폐기물 임시 저장소가 포화 수준에 이를 전망이다.

월성(2037년), 신월성(2042년), 새울(2066년) 등의 원전에서도 부지 내 핵폐기물을 임시 저장할 수 있는 기한이 정해져 있다.

이는 6년 뒤면 고준위 방폐물을 처리할 수 없어 순차적으로 원전이 멈출 수도 있다는 말이다.

고준위 방폐장 건립을 위한 특별법 제정 시도는 10년 가까이 이어지고 있다.

박근혜(2015년)·문재인(2021년) 정부에서 두 차례 실시한 공론화에 참여한 6만1000명의 전문가, 지역 주민, 일반 국민은 고준위 방폐물의 안전한 관리를 위한 특별법 제정을 정부에 권고했다.

20대 국회에서 정부(2016년)와 우원식 의원(2018년)이 고준위 방폐물관리 특별법, 신창현 의원(2016년)이 중간저장시설 부지선정법을 발의했지만, 제대로 논의되지 못한 채 자동폐기되고 말았다.

21대 국회 들어서도 고준위 특별법안 3건과 방사성폐기물관리법 전부개정안 등 총 4건의 법안이 발의됐으나, 결국 통과하지 못하고 자동폐기됐다.

이 의원은 "원전 안에서 쌓여만 가는 사용후 핵연료의 조속한 반출을 요구하는 원전 지역 주민들의 불만이 점점 더 커지고 있고, 원자력의 혜택을 누린 우리 세대가 미래세대를 위해 반드시 결자해지해야 하는 중요한 시점"이라고 강조했다.

김 의원은 "고준위 방폐장 건설은 지금 당장 시작해도 완공까지 37년이 소요되는 만큼 특별법이 조속히 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2105870.jpg)