최재천 이화여대 에코과학부 석좌교수 "모르는 사람과도 협업하는 게 인간"

우리나라 진화생물학의 선구자, 서울대학교 동물학과를 졸업하고 미국 하버드대학교에서 생물학 석·박사를 마친 뒤 1990년 하버드대학교 전임강사에 임명된 수재. ‘개미 박사’로 알려질 만큼 전공 분야에서 공히 인정받은 과학자이자 구독자 수 46만 명을 확보한 유튜브 인기 과학 채널 ‘최재천의 아마존’으로 대중과 살뜰히 소통하는 지식인.

미시간대학교와 서울대학교 교직을 거쳐 현재 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수로 활동 중인 최재천 교수 이야기다.

지난 12일 대산문화재단이 주최한 교보인문학석강에서 ‘호모 사피엔스에서 호모 심비우스로’를 주제로 강연을 마친 최 교수에게 별도의 시간을 마련해 지난 삶의 이야기를 청해 들었다.

그 어느 때보다 다사다난했던 한 해를 보내야 하는 세밑. 최 교수는 호모 사피엔스의 세계라고는 믿기지 않을 만큼 반목과 갈등이 교차하는 우리 사회에 "손잡지 않고 살아남은 생명은 없다"고 단언하며 '공생'과 '공존'을 강조했다.

그 덕에 세계 동물대백과사전 총괄편집장 자리에

동물행동학에 대한 인식도 지원도 척박하던 1990년대 중반 한국에서 교수 생활을 시작한 그는 제자들에게 연구 기회를 양보하는 쪽을 택했다고 했다. 민물고기, 바퀴벌레, 까치, 긴팔원숭이 등 제각각 다른 생명체를 연구 주제로 들고 오는 제자들을 돕는 역할에 시간을 바쳤다.

“어느 날부터 외국 학회에서 만난 동료 교수들이 저를 ‘동물원장이냐’면서 골려 먹기 시작하더라고요. 이쪽에서 ‘야, 너 이번에 귀뚜라미 논문 썼더라’ 하면 저쪽에서 ‘얘 말 논문도 썼어’ 하는 식인 거죠.”

소년처럼 즐거운 얼굴로 “제자들의 연구를 따라다니던 과정만큼은 무척 재미있었다”고 회상하면서도, 외국의 동료 교수들이 자기 연구에 천착할 때 자신은 그러지 못했다는 사실이 떠오르면 불쑥 아쉬움이 밀려들어 “혼자 꽁해졌던 적도 있었다”고 솔직하게 고백했다.

그 아쉬움의 시간이 역설적으로 “가보로 물려줄 만한 학문적 업적”으로 귀결된 건, 그 조차도 예상치 못한 결과였다. 전 세계 동물학자 530여 명이 총동원돼 3000여 쪽에 달하는 4권 분량의 영문 ‘동물대백과사전’을 만들던 2019년, 최 교수는 외국의 동료 교수들로부터 총괄편집장으로 추대된다.

“저를 놀리던 동료들이 추천의 변을 전하길, ‘우리는 평생 한 동물밖에 연구를 못 했는데 당신은 다양한 동물을 깊이 있게 연구했다’는 겁니다. 작업을 다 마치고 완성된 동물 백과사전 네 권을 받아 연구실에 혼자 앉아있으니, 이게 다 제자들 덕이었구나 싶어서 참 고마웠죠.”

다시 떠올려봐도 감격스러운 일이라는 듯 그는 “혼자였다면 절대로 못 했을 일”이라고 했다.

"손잡지 않고 살아남은 생명 없다"

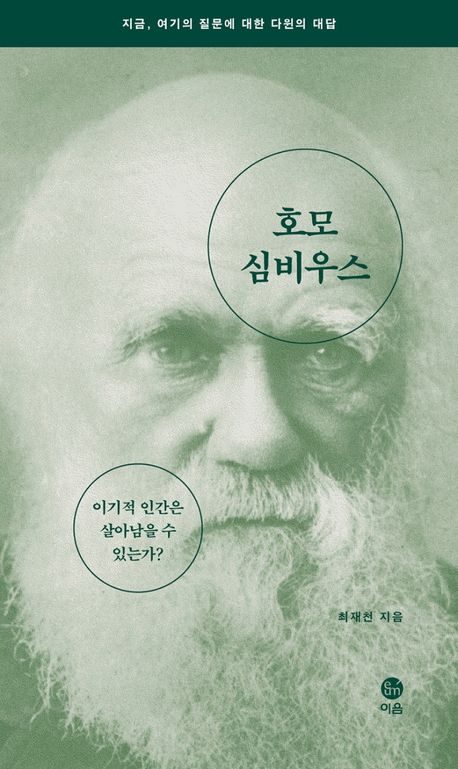

최 교수는 저서 ‘호모 심비우스’(Homo Symbious)에서 ‘공생인’을 주장한다. 핵심은 “손잡지 않고 살아남은 생명은 없다”는 것이다.

책은 개미가 꽃으로부터 꿀을 얻는 대가로 다른 초식동물이 꽃을 해치지 못하도록 보호해주는 공생 관계를 예로 든다. 꿀을 일방적으로 착취하는 게 더 편리하지 않겠냐고 생각할 수 있지만, 꽃이 멸종하면 개미들의 식량인 꿀도 고갈돼 함께 멸망할 수 있다.

그는 “자연계가 이럴진대 우리 인간들은 어떻겠느냐”고 반문하면서 “무작정 경쟁하는 게 최선의 방법이 아니라는 걸 아직 이해 못 했을 뿐, 서로 손잡는 게 유리한 측면이 굉장히 많다”고 했다.

인류의 시작인 ‘호모 사피엔스’의 위력도 ‘큰 무리를 지을 수 있다’는 점에 있다. 최 교수는 ”모르는 사람과도 협업하는 걸 배웠다”는 점을 들며 호모 사피엔스가 몸집도, 뇌도 더 컸던 네안데르탈인을 무찌르고 살아남을 수 있었던 핵심 능력이라고 짚었다.

“원숭이나 침팬지는 모르는 사람이 그렇게나 많은 서울역 대합실에 못 들어갑니다. 그런데 호모 사피엔스는 그런 걱정을 전혀 하지 않잖아요. 모르는 사람들이지만 같이 할 수 있는 건 하는 거죠. 그러다가 누군가를 또 사귀기도 하고요.”

최 교수 역시 일면식 없는 고등학생이나 유튜버에게 연구실 문을 열어둔다. "내가 기회를 제공할 수 있다면 그게 누구든 응한다"는 태도를 선배 공생인에게서 배웠다. 이날 ‘인간 본성에 대하여’(1978)와 ‘개미’(1990)로 퓰리처상을 두 차례나 받은 에드워드 윌슨 하버드대학교 대학원 생물학 교수에게 무작정 이메일을 써 첫 만남을 청했다는 일화를 전했다.

“일주일 만에, 연구실로 찾아오라는 답장이 왔어요. 그 사건이 제 인생을 송두리째 바꿨습니다."

그 만남을 계기로 최 교수는 석학 에드워드 윌슨 교수의 제자가 돼 개미 연구를 시작한다. 자신을 학계 권위자 반열에 올려준 대표 저서 ‘개미제국의 발견’(1999) 집필의 동력이 됐다.

어려운 시대라도 삶의 재미와 공존의 묘 찾아야

최 교수는 학계를 넘어 국제기구, 정부에서까지 활동했다. 생명의 종 다양성을 지키기 위해서라면 기후변화에도 적극적으로 대응해야 한다는 목소리를 내면서 2014~2016년 유엔생물다양성협약 의장을 지냈다. 지난 정부에서는 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장으로 일했다.

다양한 분야를 넘나드는 힘은 훈련된 것이다. 30대 후반 미시간대학교 조교수 시절 "3년간 200여 개 주제를 귀동냥할 수 있는" 교내 프로그램 ‘소사이어티 펠로우즈’의 일원으로 활동했다. "철학자, 사회학자, 동물학자가 한 데 모여 떠드는 게 너무 재미있어 점심에 모여 꼭두새벽에 돌아가곤 했다"고 당시를 돌이켰다.

그가 학문과 학문이 서로 교류하는 ‘통섭’을 주장하고, 스승 에드워드 윌슨의 저서 ‘Consilience : the unity of knowledge’에 ‘통섭: 지식의 대통합’이라는 제목을 붙여 번역할 수 있었던 맥락이기도 하다.

다만 질문은 남았다. 삶이 양극화되고 경제 위기를 우려하는 시절, 생존에 갈급한 이들이 ‘경쟁보단 손잡는 게 유리하다’, ‘생각이 다른 사람과 교류하라’는 메시지를 구김 없이 받아들일 수 있을까.

잠시 고민하던 그는 조심스럽지만 분명한 태도로 "내 고등학교 동창 카톡방에는 거의 매달 본인상이 올라온다"고 했다. "전후 산모들의 건강이 너무 안 좋았기에 그때 태어난 세대는 위, 아래 세대에 비해 사망률이 높다. 그때 태어난 사람으로서 자신 역시 왜 할 말이 없겠느냐”는 것이다.

자칫 타인의 고통에 무감하게 비칠 수 있는 이야기라 잘 꺼내지 않는 말이라고 했지만, 대화의 맥락 안에서 그 진의는 비교적 분명히 드러났다. 시대에 닥친 어려움은 언제나 있기에, 주어진 여건 안에서 삶의 재미와 공존의 묘를 찾아내는 건 모든 인간의 숙제라는 것이다.

최 교수는 제자와, 타 학문의 동료와, 모르는 사람과 함께 재미를 추구했고 그 과정이 자연스럽게 공존으로 이어졌다는 평가에 동의하면서 "덕분에 주변에 '참 재미있게 살았다'는 얘기를 종종 한다. 나는 참 행복한 사람"이라며 웃었다.