스티브 잡스 애플 창업자·성악가 루치아노 파바로티·유상철 전 인천 유나이티드 감독. 이들 모두 췌장암으로 유명을 달리했다. 흔히 췌장암은 걸리면 10명 중 1명만 살아남는 것으로 알려진 무서운 암으로 여겨진다.

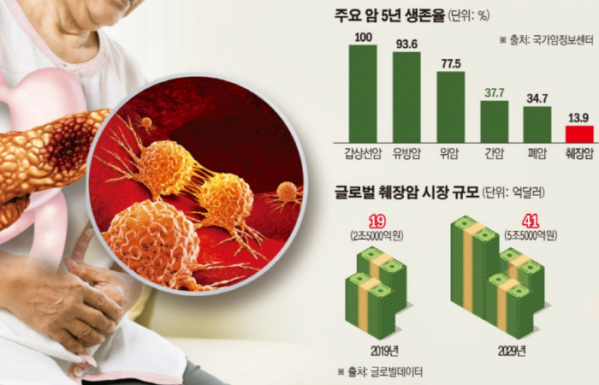

이른바 ‘침묵의 살인자’로 불리는 췌장암 환자는 국내외에서 빠르게 늘고 있고, 관련 의약품 시장도 급성장하는 추세다. 글로벌데이터에 따르면 미국과 영국, 일본 등 주요 8개국 췌장암 시장은 2019년 19억 달러(한화 약 2조5000억 원)에서 연평균 8.2% 성장해 2029년 41억 달러(약 5조5000억 원)에 달할 것으로 예상된다.

인류에게 암은 가장 무서운 질병으로 여겨졌지만, 신약 개발과 의학기술 발달로 생존율이 늘어나면서 정복 가능성이 커지고 있다. 반면 췌장암은 사정이 다르다. 5조 원을 바라보는 췌장암 시장의 패권을 쥘 치료제는 아직 나타나지 않았다. 췌장암은 조밀한 세포외기질이 암을 둘러싸고 있어 항암제가 접근하기 어려운 난치병이다. 일반적으로 암 치료에 쓰이는 항암화학요법이 췌장암에서는 극히 일부 환자들에게만 도움이 된다.

완치를 기대할 수 있는 유일한 치료법은 수술이지만, 췌장 외에 다른 곳에 퍼지지 않았을 때만 해당된다. 또한 췌장암은 조기 진단이 어려워 이미 절제가 불가능한 상태에서 진단받는 경우가 많다. 수술이 가능한 환자는 전체의 약 20%에 불과하다. 수술이 가능한 시기에 발견해 절제해도 재발률이 50%를 넘는다. 전체 암의 5년 생존율이 70%대까지 올랐지만, 췌장암의 5년 생존율은 꾸준한 노력에도 13.9%에 그치고 있다.

이런 특성 탓에 획기적인 췌장암 치료제 탄생은 더디다. 1990년대 개발한 일라이릴리의 항암제 ‘젬자’(성분 젬시타빈)가 여전히 1차치료제로 널리 쓰인다. 이후 제넨텍과 OSI제약이 개발한 표적치료제 ‘타세바’(성분 얼로티닙)가 등장했고, 세엘진의 ‘아브락산’(성분 파클리탁셀)이 2013년 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받았다. 현재 국내 대다수 환자들은 ‘젬시타빈+아브락산’ 요법이나 4제 복합항암제 ‘폴피리녹스’ 요법으로 치료받고 있다.

혁신적인 치료제가 없다는 것의 이면에는 신약 개발시 큰 성공을 보장한다는 의미가 있다. 이로 인해 췌장암 치료제 개발 나선 국내 제약·바이오기업도 늘고 있다. 매년 열리는 글로벌 학술대회에서 고무적인 임상 데이터를 조금씩 공개하면서 K바이오를 통한 췌장암 정복의 가능성을 타진하고 있다.