한은, 전문가 설문… 1년 이내에 금융 위기 초래할 충격 발생 우려

국내외 금융기관 전문가들은 원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가 상승 압력 가능성을 우리나라 금융 시스템에 충격을 줄 최대 위험 요인으로 꼽았다.

주요국의 통화 정책 정상화와 높은 가계부채도 금융시장에 영향을 미칠 중대한 위험 요소로 진단했다.

1년 이내에 금융 시스템 위기를 초래할 충격 발생에 대해 우려하는 전문가들은 작년 말보다 두 배 이상 늘었다.

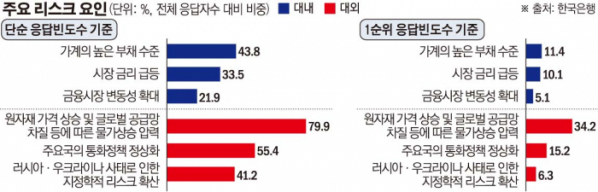

30일 한국은행이 발표한 ‘2022년 상반기 시스템 리스크 서베이(설문조사) 결과’에 따르면 국내외 금융전문가 80명 중 34.2%가 ‘원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가 상승 압력’을 금융시스템 1순위 위험 요인으로 선택했다.

주요국의 통화정책 정상화(15.2%)와 가계의 높은 부채 수준(11.4%)은 각각 1순위 선택에서 두 번째와 세 번째를 차지했다. 다음으로는 시장금리 급등(10.1%)이었다.

한은은 국내 금융기관 경영전략·리스크 담당자, 주식·채권·외환·파생상품 운용 및 리서치 담당자, 금융·경제 관련 협회 및 연구소 직원, 대학교수, 해외 금융기관 한국투자 담당자 등 80명에게 의견을 물었다. 조사는 지난달 27일부터 5월 13일까지 진행됐다.

위험 순위를 고려하지 않고 5개 위험 요인(복수 응답)을 단순 집계한 조사에서도 물가상승 압력(79.9%), 주요국의 통화정책 정상화(55.4%), 가계의 높은 부채 수준(43.8%) 순으로 조사됐다. 러시아-우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크 확산(41.2%), 시장금리 급등(33.5%), 금융시장 변동성 확대(21.9%)가 뒤를 이었다.

특히 지난해 12월 설문조사와 비교하면, 원자재 가격 상승 및 글로벌 공급망 차질 등에 따른 물가상승 압력(55.4%→79.9%), 주요국 통화정책 정상화(41.9%→55.4%), 시장금리 급등(24.3%→33.5%)의 응답률이 상승하면서 주요 리스크 요인으로 부각됐다.

반면, 가계의 높은 부채 수준(52.7%→43.8%)은 소폭 하락했으며, ‘부동산 시장의 불확실성’, ‘글로벌 자산 가격의 급격한 조정’은 주요 리스크 요인에서 제외됐다.

‘러시아-우크라이나 사태로 인한 지정학적 리스크 확산’, ‘금융시장 변동성 확대’는 이번 조사에서 신규 리스크 요인으로 선정됐다.

단기(향후 1년 이내)에 금융 시스템 위기를 초래할 수 있는 충격이 발생할 가능성에 대해 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’으로 응답한 전문가는 26.9%로 지난해 12월 조사(12.5%)보다 두 배 이상 많아졌다. ‘낮음’이나 ‘매우 낮음’이라는 응답은 같은 기간 38.8%에서 32.1%로 소폭 하락했다.

반면 중기(1~3년 내)에 충격이 발생할 가능성에 대해선 ‘매우 높음’ 또는 ‘높음’으로 응답한 전문가 비율이 36.1%에서 32.9%로 소폭 하락했다. ‘낮음’ 또는 ‘매우 낮음’이란 응답은 25.3%로 지난번(25%)과 유사한 수준이었다.

전문가들은 “우리나라 금융시스템의 안정성 제고를 위해 물가안정, 가계부채 및 부동산시장 안정화, 금융기관의 자산 건전성 관리 등이 현시점에서 긴요한 과제”라고 답했다.

물가의 경우, 통화정책 완화 수준의 축소에 대해 시장에 분명하고 일관된 신호를 전달해 물가 상승세를 억제하고 기대인플레이션을 낮출 필요가 있다고 조언했다.

가계부채 및 부동산과 관련해선 정책당국이 가계부채 증가세를 억제하는 가운데 부동산 시장 안정화 정책 및 실수요자 중심의 지원이 필요하다고 지적했다.

또 금융기관은 충당금 적립, 자본확충 등을 통해 손실흡수 능력을 제고할 필요가 있으며, 정책당국도 취약계층 중심의 선별적 지원 등 선제적 관리방안을 마련해야 한다는 의견을 내놨다.