전셋값 급등에 '부실 깡통전세' 속출, 보증금 미반환 급증

전문가들 "최우선 변제 대상 확대하고 금액도 높여야"

#. 서울 관악구 신림동 원룸에 전세로 살고 있는 사회 초년생 A씨는 요즘 밤잠을 통 못 이룬다. 한 달 전 법원에서 ‘집주인이 원룸 건물을 담보로 대출을 받은 뒤 제때 갚지 않아 건물이 경매로 넘어갈 수 있다’는 내용의 통지서를 받았기 때문이다.

A씨는 법적 구제 방안을 찾아봤지만 허사였다. 그는 전세보증금 1억7000만 원에 계약했지만, 최우선변제 기준 보증금은 1억5000만 원(서울 기준)으로 설정돼 있었기 때문이다. A씨는 “서울은 원룸 보증금도 2억 원 가까이 하는 마당에 최우선 변제 기준인 1억5000만 원 이하 주택이 몇 채나 되겠느냐”며 “현실을 반영하지 못하는 제도가 답답하다”고 했다.

소액 임차인 보호를 위해 정부가 설정한 최우선 변제금액 기준이 현실과 동떨어져 있다는 지적이 많다. 최근 경매로 넘어가는 전셋집이 늘어나는 데다 ‘깡통주택’마저 급증하고 있어 기준 보완이 시급한 상황이다.

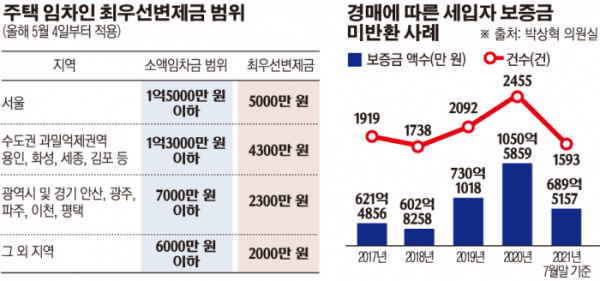

5일 국토교통부와 부동산 업계에 따르면 최우선 변제를 받을 수 있는 보증금은 서울 1억5000만 원 이하, 세종을 포함한 수도권 과밀억제권역은 1억3000만 원 이하다. 지방 광역시는 서울의 절반 수준인 보증금 7000만 원에 그친다. 해당 기준은 지난 5월 4일부터 적용됐다.

하지만 이 기준은 최근 전셋값과 비교하면 턱없이 낮다. 최우선 변제가 적용되는 전세보증금 1억5000만 원은 2017년 12월 서울 빌라 평균 전셋값(1억5881만 원)과 비슷한 수준이다. 올해 설정한 기준이 약 4년 전 평균 시세에 머물러 있는 셈이다. 한국부동산원에 따르면 8월 기준 서울 빌라 평균 전세보증금은 2억4344만 원으로 기준 보증금액보다 1억 원 이상 비싸다.

신림동 B공인중개 관계자는 “요즘 서울에서 반지하 원룸을 제외하고 그럭저럭 살만한 곳 중에 1억5000만 원 이하 물건이 어딨느냐”며 “최우선 변제금 제도를 몇 명이나 적용받을지 의문”이라고 말했다.

현실에 뒤처진 제도 탓에 서민 세입자의 추가 피해도 우려된다. 최근 전세보증금이 매매가격보다 높거나 비슷한 ‘깡통주택’이 급증하고 있어서다. 만약 집주인이 세입자를 구하지 못하거나 대출금을 갚지 못해 주택이 경매로 넘어가면 세입자는 전세금을 전부 되돌려 받지 못할 수도 있다.

장경태 더불어민주당 의원에 따르면 주택 구입 자금조달 계획서상 주택담보대출과 임대보증금을 합산한 금액이 집값의 100%보다 많은 경우는 지난해 7571건에서 올해 8월까지 1만9249건으로 두 배 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 대출금과 임대보증금액 합산액이 집값보다 많다는 것은 집을 팔아도 세입자 보증금을 모두 메꿔줄 수 없다는 의미로 깡통주택의 전형이다.

지난해부터 부실 깡통주택이 늘면서 집이 경매로 넘어가는 사례도 속출하고 있다. 박상혁 더불어민주당 의원이 받은 대법원 자료에 따르면 지난해 세입자가 경매로 떼인 전세보증금은 총 1050억5859만 원에 달한다. 이는 2019년 730억1018만 원보다 약 44% 증가한 금액이다. 주택이 경매로 넘어가 보증금을 돌려받지 못하는 사례도 지난해 2455건으로 2017년(1919건) 이후 가장 많았다. 올해도 7월 기준으로 1593건에 달해 지난해 기록을 가뿐히 뛰어넘을 전망이다.

송승현 도시와경제 대표는 “최우선 변제금액 기준이 현실을 쫓아가지 못하는 만큼 정부는 기준 금액 산정체계를 바꿀 필요가 있다”면서 “서울에서도 서민 주택이 몰려있는 지역의 기준을 완화하거나 아파트 등 상대적으로 안전한 주택 유형의 기준 금액을 더 높이는 것도 방법”이라고 말했다.