학교 밖 청소년을 관리하는 곳은 여가부, 교육부·각 시도교육청·지방자치단체, 사설위탁 등 다양하다. 여가부가 중앙 기본 계획을 세우고 지역 센터 등을 설치하면 지자체가 기본 계획을 실행하는 식이다.

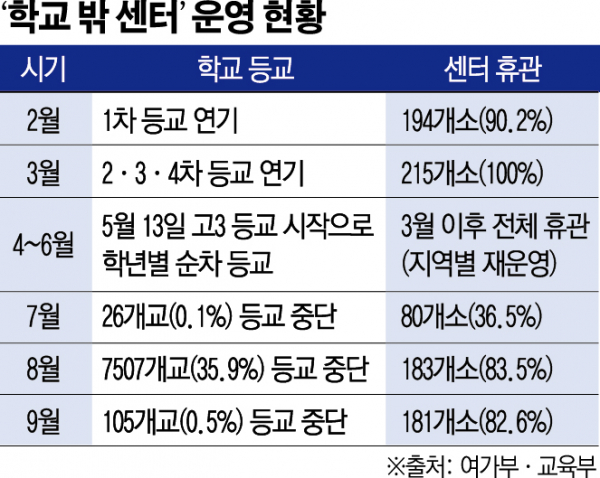

문제는 지자체마다 운영이나 지원에 대한 지침을 다르게 내놓고 있어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 같은 감염병이 유행하는 상황에서 혼란이 커지고 있다는 점이다.

여가부 산하 A 꿈드림센터는 사회적 거리두기 단계가 격상되면서 1월부터 5월까지와 8월부터 9월 중순까지 센터 휴관했다. 이에 일부 온라인 수업 지원과 센터 내에서 실시하던 단체 급식도 중지됐다. 진로체험·자격증 활동 등 지원 프로그램도 진행하지 못했다. 가정으로 급식 꾸러미는 배송됐다.

반면 서울시교육청 학교 밖 청소년 도움센터 관계자는 “코로나19 상황에서 학교 밖 센터 원격운영, 검정고시 원격 멘토링, 학력 인정 찾아가는 학습지원, 교육참여수당 지급 등을 운영했다”고 밝혔다. 이 관계자는 “학교 밖 청소년들이 배움의 끈을 놓지 않고 필요한 교육을 받을 수 있도록 하기 위한 것”이라고 설명했다.

전문가들은 공교육을 벗어난 청소년들이 소외되지 않으려면 지원 기관 간 표준화된 연계 정책이 필요하다고 강조했다. 부처 간 엇박자를 해소하기 위해선 청소년 복지 관련 정책은 공익이 우선돼야 한다는 것이다.

김희진 한국청소년정책연구원 선임연구위원은 17일 “일부 현장에서 교육부 산하의 각 지역 학교·교육청과 여가부 산하 지원센터 간의 연계가 원활하지 않은 경우가 있다”며 “이는 학교 밖 청소년들에 대한 정보 공유 및 인계에도 영향을 미친다”고 지적했다.

이어 “공교육 시스템하에 있던 청소년이 학교 밖을 선택한다고 해서 연계점을 바로 끊어버리는 게 아니라 ‘꿈드림센터’ 등 체계에 대한 인식 교육과 안내가 필요하다”면서 “공교육에서 나갔다고 해당 청소년에 대한 책임을 버리는 일이 없어야 한다. 소관 부처 간 일관성 있는 표준화된 정책이 필요하다”고 강조했다.

학교 밖 청소년의 현황 파악도 제대로 이뤄져야 한다는 목소리도 나온다. 학교를 그만두고 교육부 소관에서 떠난 학생들에 대한 정보가 학교 밖 청소년 관리 주무부처인 여가부로 완전히 이관되지 못하고 있다.

김도연 상담복지개발원 복지지원본부장은 “해마다 학교를 그만두는 5만 명 안팎의 청소년 중에 절반 이상은 센터에 개인정보 제공 동의를 하지 않는다”며 “이 때문에 이들은 사각지대에 놓이게 된다”고 말했다.

김 본부장은 “청소년들에게 국가가 공적 서비스를 제공하는 정책에 관해선 개인정보보호법의 예외조항이 필요하다”고 덧붙였다.

여가부는 학교 밖 청소년 정보 연계·이관에 공감하고 있다. 하지만 현재 법 체계에서는 학생의 동의 없으면 강제할 수 없다는 입장이다.

여가부 관계자는 “의무교육 단계에 있는 초·중학교의 학교 밖 청소년이 발생하면 (개인정보 제공) 동의 없이 연계돼 지원할 수 있도록 법안이 발의돼 있다”며 “의무교육은 학생의 의무이자 권리”라고 설명했다.

![[정치대학] 이재명 대안은 김부겸·김동연?…박성민 "둘 다 명분 없다"](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2105457.jpg)