최대 경쟁국 중국…무선통신기기·디스플레이·석유제품 경쟁력 떨어질 전망

우리나라 수출 상위 8대 주력업종의 글로벌 경쟁력이 크게 떨어질 것이란 전망이 나왔다. 현재 무선통신기기, 디스플레이, 석유제품, 선박으로 총 4개의 글로벌 경쟁 우위에 있으나 3년 후에는 선박만 경쟁력우위를 가질 것으로 조사됐다. 최대 경쟁국은 중국으로 경쟁 업종이 기존보다 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

한국경제연구원은 작년 기준 수출 8대 주력 업종의 경쟁력 현황과 전망에 대해 지난달 7~13일 관련 협회를 통해 조사한 결과 2021년 후엔 선박만 글로벌 경쟁력을 확보할 것으로 나타났다고 25일 밝혔다. 8대 주력 업종은 △반도체 △석유화학 △선박 △자동차 △석유제품 △철강 △디스플레이 △무선통신기기다.

올해 한국이 글로벌 경쟁력우위를 가지는 업종은 무선통신기기, 디스플레이, 석유제품, 선박으로 총 4개다. 그러나 3년 후에는 중국이 무선통신기기, 디스플레이에서 한국을 추월하고, 철강과 석유제품에서는 경쟁력이 비슷해 질 것으로 나타났다.

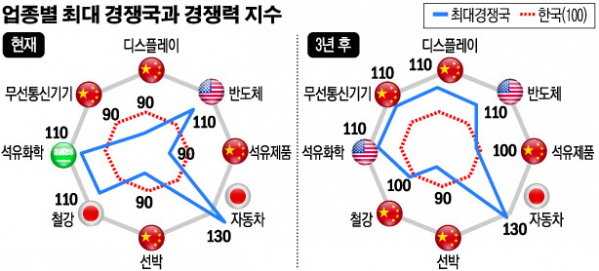

현재 한국의 8대 주력업종별 경쟁력을 100으로 간주했을 때, 우리나라가 경쟁력 비교우위에 있는 업종은 4개로 무선통신기기, 디스플레이, 석유제품, 선박이다. 이들 업종의 최대 경쟁국은 모두 중국이고, 중국의 경쟁력 지수는 90으로 나타났다.

경쟁력 비교열위에 있는 업종은 4개로 반도체, 철강, 자동차, 석유화학이며, 업종별 최대 경쟁국의 경쟁력 지수는 반도체는 미국(110), 철강은 일본(110), 자동차는 일본(130), 석유화학은사우디(110)로 조사됐다. .

3년 후 한국은 선박에서만 경쟁력 비교우위를 유지할 것으로 보인다. 현재 우리나라 선박업종의 최대 경쟁국인 중국은 3년 후에도 경쟁력 지수값이 90에 머물 것으로 나타났다. 경쟁력 보합 업종은 철강과 석유제품으로 최대 경쟁국은 중국이다.

경쟁력 비교열위 업종은 현재 4개에서 3년 후에는 5개로 확대될 전망이다. 이들 업종은 반도체, 무선통신기기, 디스플레이, 자동차, 석유화학이다. 업종별 최대 경쟁국의 경쟁력 지수는 반도체가 미국(110), 무선통신기기는 중국(110), 디스플레이는 중국(110), 자동차는 일본(130), 석유화학은 미국(110)이다.

한경연은 “3년 후 중국은 우리나라의 현재 경쟁력 비교우위 업종인 무선통신기기와 디스플레이를 추월하고, 철강과 석유제품에서는 우리와 대등한 경쟁력을 갖춘다는 점에 주목할 필요가 있다”고 강조했다.

최대 라이벌은 중국이 될 전망이다. 올해 한국의 8대 주력업종별 주요 경쟁국은 4개국으로 중국, 일본, 미국, 사우디 순서로다. 중국과는 4개 업종인 선박, 석유제품, 디스플레이, 무선통신기기에서, 일본과는 2개 업종인 자동차, 철강에서, 미국은 반도체, 사우디는 석유화학에서 주요 경쟁관계에 있다.

3년 후 주요 경쟁국 역시 중국, 미국, 일본 순서로 조사됐다. 중국과는 5개 업종인 선박, 석유제품, 철강, 디스플레이, 무선통신기기에서, 미국과는 반도체, 석유화학에서, 일본과는 자동차에서 최대 경쟁국이 될 전망이다.

한경연은 “철강은 현재 우리의 최대 경쟁국은 일본이나, 3년 후 중국이 될 전망인 것이 특징적”이라고 말했다.

주력업종을 영위하는 기업들은 가장 큰 애로사항으로 ‘신흥경쟁국의 추격’을 지적했다. 글로벌 시장에서의 주도권을 놓고 중국, 일본, 미국 등 경쟁국과의 경쟁이 매우 치열함을 방증하는 것이다. 뒤를 이어 △보호무역 확산 △규제 △노사갈등 등 기업하기 어려운 환경 △신제품개발 어려움 △환율 △원자재가 변동 △부족한 정부지원(세제 등)을 꼽았다.

주력업종 경쟁력 강화 과제로는 △기술경쟁력 확보를 위한 R&D강화 △전문인력 양성 △과감한 규제개혁 △신규 수출시장 개척 △정부지원 확대(세제 등) △정부의 보호무역 극복노력 △기업친화적 분위기 조성 등이 제시되었다.

유환익 한경연 상무는 “주력산업은 양질의 일자리 창출 보고(寶庫)이자 우리경제를 이끌고 있는 근간임에도 불구하고, 최근 보호무역주의 확산, 국제경쟁 심화 및 글로벌 공급과잉 지속, 근로시간 단축·노사갈등 등 국내 경영환경 악화로 글로벌 경쟁력이 갈수록 약화되고 있다”며 “모든 경제주체의 협심으로 산업경쟁력 강화에 나설 때”라고 강조했다.