전국 자가점유율 57.7%, 0.9%p↑…PIR은 전국 5.6배로 전년 동일

지난해 ‘내 집 마련’이 활발했던 것으로 나타났다. 2017년 자가점유율과 자가보유율은 전년보다 1%p 내외 늘었다. 두 수치 모두 2006년부터 작성된 동일 조사에서 최고치를 기록했다.

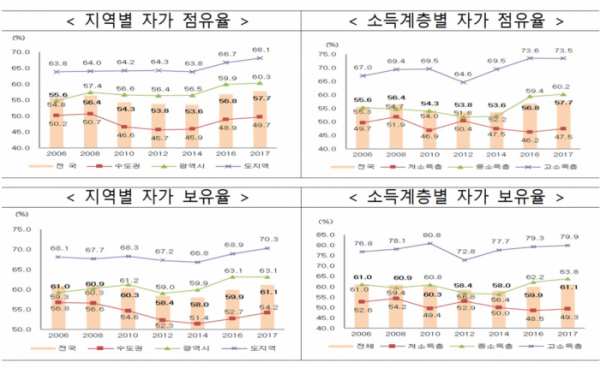

8일 국토교통부가 국토연구원과 한국리서치에 의뢰해 지난해 5~9월 전국 6만 가구를 대상으로 조사한 ‘2017년 주거실태조사’에 따르면 지난해 자가점유율은 57.7%로 전년(56.8%)보다 0.9%p 증가했다. 자가점유율은 자가에 거주하는 가구가 전체 가구에서 차지하는 비율을 뜻하며 지난해 기록은 동일 조사 이래 최고치다.

특히 소득계층별로 저ㆍ중소득층은 전년보다 소폭 증가했지만, 고소득층은 정체된 것으로 나타났다. 저소득층은 지난해 47.5%, 중소득층은 60.2%를 기록해 각각 1.3%p, 0.8%p 증가했다. 반면 고소득층은 73.5%로 0.1%p 줄었다. 지역별로는 모든 지역에서 상승했다. 수도권이 49.7%로 전년보다 0.8%, 지방광역시가 60.3%로 0.4%p, 도지역이 68.1%로 1.4%p 올랐다.

자가보유율 또한 지난해 61.1%로 전년(59.9%)보다 1.2%p 늘었다. 이는 2006년 기록(61.0%)을 뛰어넘어 11년 만에 최고치를 갱신했다. 소득계층별로는 같은 기간 모든 계층에서 상승했다. 저소득층은 49.3%, 중소득층은 63.8%, 고소득층은 79.9%로 전년보다 각각 0.8%p, 1.6%p, 0.6%p 올랐다. 지역별로는 수도권이 54.2%, 도지역이 70.3%로 각각 1.5%p, 1.4%p 상승했다. 지방광역시는 63.1%로 전년과 동일한 수준을 나타냈다.

2017년 점유형태는 자가(57.7%) 다음으로 보증금 있는 월세(19.9%), 전세(15.2%) 순으로 나타났다. 전월세 임차 가구 중 월세가구가 차지하는 비중은 2016년까지 급격하게 증가했으나 지난해에는 정체돼 60.4%를 나타냈다.

자가 가구의 연소득 대비 주택구입가격 배수(PIR)는 중위수 기준 전국 5.6배로 전년과 동일한 수준을 보였다. 수도권이 6.7배로 광역시(5.5배)와 도지역(4.0배)보다 높게 나타났다. 평균값 기준으로는 전국이 6.4배로 전년(6.3배)보다 소폭 늘었다.

임차 가구의 월소득에서 차지하는 월임대료 비율(RIR)은 중위수 기준 전국 17.0%로 전월세 전환율 하락(2014년 9.36% → 2016년 6.7% → 2017년 6.4%) 등으로 전년(18.1%)보다 줄었다. 수도권이 18.4%로 광역시(15.3%)와 도지역(15.0%)보다 높게 나타났다. 평균값 기준은 전국이 21.8%로 전년(21.4%)보다 증가했다.

생애 최초 주택 마련 소요 연수는 지난해 6.8년을 기록해 2014년 이후 주택마련 기간이 약 7년 내외로 유지되고 있다.

지난해 전체 가구의 평균 거주기간은 8년으로 전년(7.7년)보다 소폭 늘었다. 자가 가구는 11.1년인 반면 임차가구(무상제외)는 3.4년에 불과했다. 지역별로는 도지역이 10.3년으로 지방광역시(7.7년), 수도권(6.7년)보다 거주기간이 상대적으로 더 긴 것으로 나타났다.

현재 주택 거주기간이 2년 이내인 가구가 전체 가구에서 차지하는 비중인 주택이동률은 35.9%로 전년(36.9%)보다 소폭 줄었다. 지역별로는 수도권이 40.0%로 지방광역시(35.2%), 도지역(30.3%)에 비해 상대적으로 주거 이동이 잦은 것으로 나타났다.

이사경험이 있는 가구를 대상으로 현재 주택으로 이사한 이유를 조사한 결과, ‘자가주택 마련을 위해’(25.1%), ‘시설이나 설비 상향’(22.2%) 등의 이유가 가장 높게 나타났다.

한편 최저 주거 기준 미달가구 비율은 2006년 이후 큰 폭으로 감소해 2014년부터 5% 내외 수준을 유지 중이며, 지난해(5.9%, 114만 가구)에는 전년(5.4%, 103만 가구)보다 증가했다.

1인당 평균 주거면적은 역시 2006년 이후 지속 증가해오다가 2012년 이후로 30㎡ 수준을 유지하고 있으며 지난해에는 31.2㎡로 나타났다.