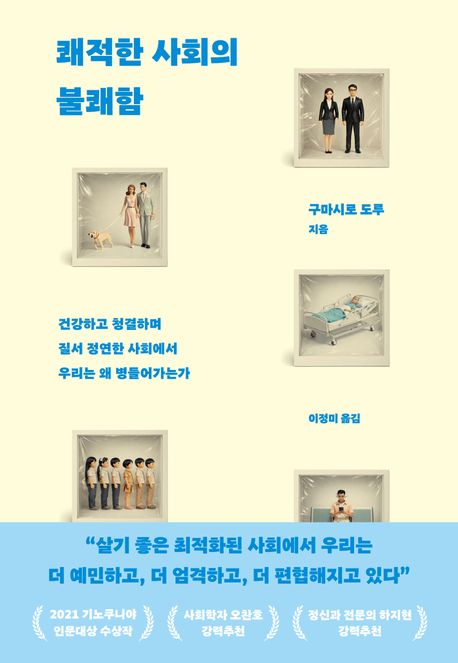

불쾌함을 제거해 더 살기 좋아졌다고 믿는 사회는 왜 더 예민하고 배타적으로 변했을까. 이 책은 노키즈존과 노시니어존, 과잉 친절과 고성능 인간의 기준, 폭증하는 정신과 진단명과 건강 강박까지 하나의 흐름으로 엮으며 '쾌적함'이라는 미덕의 그늘을 드러낸다. 저자는 청결과 질서, 효율을 극단으로 밀어붙인 사회일수록 평범한 개인이 더 쉽게 문제적 존재로 분류된다고 말한다. 내가 불편해지지 않기 위해 타인을 밀어내는 방식이 대체로 더 건강하고 더 생산적인 이들의 특권으로 작동한다는 것. 그 결과 조금 느리고, 서툴고, 통제 불가능한 존재들은 교정과 배제의 대상이 되고, 개인의 성향은 곧 질병의 이름으로 호출된다. 타자와의 불편한 공존을 견디는 일만이 이 사회의 쾌적함이 만든 부자유에서 벗어나는 출발점이라고 강조하는 책.

전쟁과 권위주의, 민주주의의 후퇴가 일상이 된 세계에서 리더십을 둘러싼 여러 가지 논쟁을 다시 꺼내는 책이다. 이상주의자 윌슨부터 혁명가 레닌, 대량 학살의 책임자 히틀러, 위기관리의 전략가 처칠, 실용주의 정치가 루스벨트, 비폭력의 상징 간디, 국가 건설의 지도자 벤구리온, 해방과 억압을 동시에 남긴 마오까지. 저자는 이들을 영웅으로 칭송하거나 폭군으로 단죄하기보다는 카리스마와 제도, 개인적 자질과 구조적 조건이 어떻게 결합해 '위대함'이라는 결과를 만들어냈는지 분석한다. 또한, 이들의 역사적 선택이 남긴 결과를 함께 살피며 강력한 리더를 요구하는 사회가 어떤 위험을 감수하게 되는지도 짚는다. 과거의 인물을 통해 현재의 불안을 비추는 이 책은 리더십에 대한 냉정한 성찰로 우리 시대에 필요한 리더는 누구인지 묻는다.

이해하려 애쓰는 대신 오래 바라보는 태도에 관한 책이다. 저자는 어떤 질문에도 쉽게 답하지 않으려는 윤리에서 출발한다. 세계를 이해해야만 안심할 수 있다는 통념을 부수고, 아직 언어가 되지 않은 감정과 장면을 모르는 채 두는 일이 한 인간을 어떻게 지탱하는지 보여준다. 그런 점에서 이 책에 수록된 사진들은 붙잡음의 기술이 아니라 놓아둠의 태도에 가깝다. 사람의 뒷모습과 그늘, 스쳐 지나간 빛과 풍경은 개입 없이 프레임 안에 머문다. 또렷하고 절제된 구성, 여백을 존중하는 디자인 역시 이 태도를 강화한다. 속도를 늦추고 오래 바라보는 독서 경험을 선사하는 디자인이라고 할 수 있다. 이해와 해석의 욕망을 잠시 유보한 채 세계와 함께 머무르는 법을 묻기. 무엇을 붙잡고 무엇을 놓아둘 것인지 생각하기. 이 책이 독자들에게 건네는 물음들이다.

![겨울방학 학부모 최대고민은 "삼시 세끼 밥 준비" [데이터클립]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2292119.jpg)