발행 75% ‘차환’…5건 중 1건 정책금융 의존도↑

대위변제액 2년새 4배 폭증…부실 뇌관 커지나

“건전성 지표 운용배수 개선돼 안정적 수준”

신용보증기금의 유동화회사보증(P-CBO) 발행 규모가 1년 만에 반등했다. 하지만 신규 자금 공급보다 ‘만기 연장(차환)’에 집중된 것으로 나타났다. 특히 차환 기업 중 상당수는 자력 발행이 어려운 기업들로 향후 경기 악화 시 신보의 부실 뇌관으로 작용할 수 있다는 우려가 제기됐다.

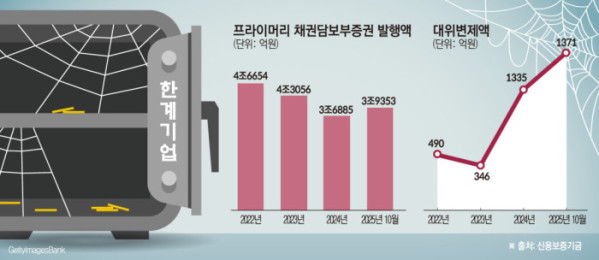

30일 신보에 따르면 올해 들어 10월 말 기준 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행액은 3조9353억 원으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 발행 총액(3조6885억 원)을 이미 넘어선 수치다. 조달된 자금은 전액 중소기업 유동성 지원을 위한 P-CBO 발행에 투입된다.

P-CBO는 자체 자금 조달이 어려운 중소기업 회사채를 묶어 신보 보증으로 신용도를 보강해 시장에서 돈을 수월하게 빌릴 수 있도록 지원하는 정책 금융상품이다.

P-CBO 발행 규모는 2022년 레고랜드 사태 당시 4조6554억 원까지 치솟았다가 2023년 4조3056억 원, 2024년 3조6885억 원대로 줄어드는 추세였으나 고금리 장기화에 따른 자금 수요 증가로 올해 다시 급증했다.

문제는 중소기업들의 자금 흐름이 경직되고 있다는 점이다. 지난해 신보의 유동화 회사채 운용 통계에 따르면 전체 발행 건수 중 신규 발행은 25%(451건)에 그쳤으나 75%(1350건)는 만기 도래 채권 상환을 위한 차환 발행이었다.

차환 발행 5건 중 1건은 시장 매각이 어려운 등급으로 정책금융 의존도가 높다. 신보의 P-CBO 신규 편입 대상 기준(중소기업 K10·중견기업 BB- 이상)을 적용하면 차환 발행의 19.7%(266건)가 신규 발행이 불가능한 등급이다.

코로나19 팬데믹 당시 유입된 한계기업들이 시장으로 복귀하지 못하고 정책금융 내에 머무는 ‘고인물 현상’도 심화하고 있다. 퇴로가 막힌 기업들이 고금리로 연명하면서 신보 건전성의 부실 뇌관은 커지고 있다. 신보 재정정보공개시스템에 따르면 파산 기업의 빚을 대신 갚아준 P-CBO 대위변제액은 2023년 346억 원에서 올해 10월 말 기준 1371억 원으로 2년 새 네 배 가까이 늘었다.

금융권 관계자는 “법인 파산이 역대 최대를 기록하는 상황에서 P-CBO가 한계기업의 연명 수단으로 전락하면 신보의 건전성마저 위협할 수 있다”며 “단순한 만기 연장을 넘어선 실질적인 연착륙 방안이 필요하다”고 지적했다.

이에 신보 관계자는 “재무구조가 악화된 유동성위험기업 차환 시 20% 이상을 상환하도록 해 리스크를 관리 중”이라며 “신보의 건전성 지표인 운용배수도 지난달 말 2.6배로 2023년 말(4.0배) 대비 개선돼 안정적인 수준”이라고 설명했다.

신보도 위험을 분산시키기 위해 노력하고 있지만 현실적으로 쉽지 않다.

가장 큰 이유는 정책금융과 시중은행 사이의 ‘신용공급 한도 괴리’다. 신보는 기업의 민간시장 복귀를 유도한다는 취지로 차환 발행 시 금리 페널티를 부여하고 있다. 실제 지난해 차환 기업들은 동일한 신용등급이라도 신규 기업보다 표면금리가 0.5~0.7%포인트(p)가량 높다. 최대 연 7.75% 수준의 고금리를 부담하고 있다.

신보 관계자는 “기업의 도덕적 해이를 막고 조기 상환을 유도하기 위해 차환 시 상환 이력 등에 따라 가산금리를 차등 적용하는 구조를 운용 중”이라고 설명했다.

하지만 기업들은 ‘금리 페널티’에도 P-CBO를 떠나지 못한다. P-CBO는 신보의 보증으로 신용 한도를 최대로 늘려 자금을 공급한 상품인 반면 시중은행은 대출 심사가 보수적이라 대환(갈아타기) 시 ‘한도 초과’가 되는 일이 흔하기 때문이다.

시중은행 관계자는 “P-CBO는 정책적으로 한도를 늘려준 상품이라 이를 시중은행 심사 기준에 맞추면 대출이 거절되는 경우가 많다”며 “기업 입장에서는 고금리를 물더라도 당장 대출이 유지되는 P-CBO 잔류를 택할 수밖에 없는 구조”라고 말했다.