업계 ‘직접 환급제’ 요구 한 목소리

정부는 세수 유출·통상마찰 우려 등으로 소극적

첨단산업 육성을 위한 각국의 ‘보조금 전쟁’이 격화하고 있지만, 한국판 인플레이션 감축법(IRA) 논의는 수년째 제자리걸음이다. 배터리 업계는 투자세액공제 직접환급제와 같은 실질적 지원책이 필요하다는 입장이지만, 정부는 산업 간 형평성과 세수 유출 문제, 통상마찰 우려 등을 이유로 미온적 태도를 보이면서 입장 차를 좁히지 못하고 있다.

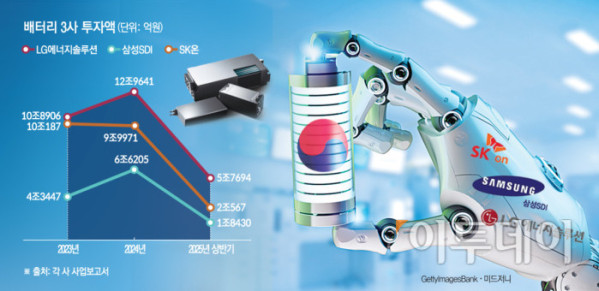

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 최근 3년간 연구개발(R&D) 투자액은 7조 원을 넘어섰다. 여기에 매년 조 단위의 대규모 시설투자까지 이뤄지고 있다. 그러나 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 둔화)과 중국의 공세 속에서 실적은 꺾이고, 기업들의 부담은 커지고 있다.

배터리 산업은 국가전략기술 투자세액공제 혜택 대상이지만 현행 제도로는 기업의 현금흐름을 개선하기에 부족하다는 평가가 지배적이다. 직접 지원이 아닌 법인세 감면 방식이라 적자 기업은 사실상 혜택을 누리기 어렵다. 최대 10년간 세액공제액 이연이 가능하지만, 초기 투자 비용이 크고 이익을 내기까지 오랜 시간이 걸리는 산업 특성상 반영하지 못한다는 지적이 나온다.

이 때문에 배터리 업계는 세액공제액을 현금으로 돌려받는 직접환급제 도입을 수년째 요구해 오고 있다. 미국 IRA의 경우 생산세액공제(45X)를 현금으로 받거나 제삼자에게 양도할 수 있다. 미국에 생산 공장을 두고 있는 국내 배터리 기업들도 해당 세액공제를 영업이익에 반영하고 있다. 캐나다·유럽연합(EU)·중국 등에서도 현금성 지원 제도를 운용 중이다.

하지만 정부는 세수 유출과 국가 재정 부담 등을 이유로 소극적 입장을 고수하고 있다. 특히 배터리 산업에만 직접환급제를 허용할 경우 다른 산업과의 형평성 문제가 제기될 수 있고, 일부 업종은 현금성 지원보다 기존 세액공제 방식이 더 유리할 수 있다는 점에서 제도 개편에 신중한 태도를 보이고 있다.

국가 차원의 현금성 지원이 통상마찰을 불러일으킬 수 있다는 우려도 있다. 세계무역기구(WTO) 보조금 협정에선 수입 대체나 수출 증대를 위해 보조금을 지급할 경우 상계관세 대상이 될 수 있다. 그러나 정책을 정교하게 설계하면 통상 마찰 위험은 크게 줄일 수 있다는 게 전문가들의 설명이다. 이미 미국·캐나다·EU 등 주요국이 유사한 제도를 운용하고 있는 만큼 한국판 IRA가 국제 분쟁으로 이어질 가능성은 적다는 분석이 나온다.

안정혜 법무법인 율촌 변호사는 지난달 국회 토론회에서 “국내 투자와 생산을 유도하는 목적이라고 명시하고, 공개된 기준과 절차를 통해 지원 대상을 결정한다고 하면 마찰 위험이 훨씬 줄어든다”며 “직접환급형 세액공제 제도는 글로벌 경쟁이 심화하는 현실에서 꼭 필요한 제도로, 단순 보조금이나 비환급형 세액공제에 비해 정책적 효과가 높을 것”이라고 말했다.

배터리 업계는 전체 투자세액공제 규모를 고려하면 직접환급에 따른 재정 부담이 크지 않을 것이라고 보고 있다. 2021년 국가전략기술 투자세액공제를 첫 도입할 당시 정부는 해당 제도를 통한 세제 지원 규모가 1조 원 안팎일 것으로 추산했다.

업계 관계자는 “전기차 시장 회복세를 기대하기 어려운 상황에 세제 혜택의 사각지대까지 겹쳐 어려움이 더 많다”며 “더 늦기 전에 정부가 직접환급제 도입 논의에 속도를 내야 한다”고 말했다.