경영계 “38조 피해도 최소 추정치”vs 노동계 “4조~5조 추산”

5일 서울 서초동 대법원 대법정은 빈 자리가 없었다. 통상임금 범위를 놓고 대법원 공개변론이 이뤄진 이날, 대법정에는 사회 각계각층의 관심이 쏟아졌다. 옆자리에 앉은 한 일선 판사는 변론 내용을 틈틈이 메모하며 고개를 갸우뚱거리거나 끄덕이기를 반복했다. 법조계에서 큰 관심을 가질 정도로 통상임금이 ‘뜨거운 감자’라는 얘기다.

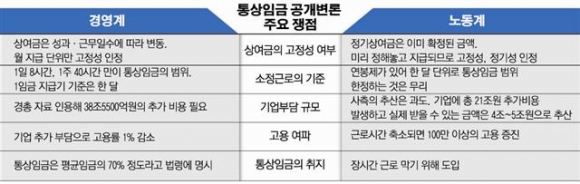

이날 근로자 측인 원고와 기업 측인 피고는 통상임금 문제를 놓고 설전을 벌였다. 통상임금의 정의와 범위, 기업 부담 규모 등 모든 사안에 큰 견해 차이를 보였다.

◇고정성, 노사 이견 커= 상여금의 고정성, 정기성 인정 여부를 놓고 원고와 피고의 시각은 판이했다.

기업 측 피고 대리인인 김&장 이제호 변호사는 “통상임금은 소정의 근로 대가로 1개월 단위로, 정기적·일률적·고정적으로 지급된다는 요건을 갖춰야 한다”며 “상여는 매달 지급되지 않으므로 통상임금이 아니다”라고 주장했다.

피고 측 참고인 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “시행령이나 노동부 예규 등을 보면 한 달 단위로 지급된 것만 통상임금으로 보는 것이 체계적 해석에 부합한다”며 “상여금을 통상임금에 포함하는 것은 근로기준법이 통상임금과 평균임금을 이원화한 것에 위배된다”고 밝혔다.

원고 쪽은 상여금이 고정성과 정기성을 충족한다고 봤다. 원고 측 김기덕 변호사는 “통상임금은 법정근로시간을 벗어난 연장근로 수당의 기준을 정하는 것”이라며 “상여금이 통상임금에 포함돼야 연장근로가 줄어든다”고 말했다.

원고 측 참고인 김홍영 성균관대 법학전문대학원 교수는 “현재 소송의 대상이 되고 있는 상여금은 기본급과 동일하게 운용되지만 이름만 상여금이므로 통상임금에 포함된다”고 말했다.

정기적으로 지급되는 상여금이 고정성을 갖느냐 여부가 대법원의 판단에 핵심 근거가 될 것이란 얘기다.

양승태 대법원장은 양측의 참고인 진술이 끝난 뒤 예리한 질문을 던졌다.

양 대법원장은 원고 측에 “통상임금 확대의 효과가 정규직에게만 미쳐 임금 격차 문제가 발생하고, 대기업과 달리 중소기업에서는 고용 증대 효과가 나타나지 않는다는 주장이 있다”고 물었다.

이에 원고 측 변호인은 “통상임금 문제는 단순히 임금을 더 받겠다는 것이 아니라 정상적 노동을 하고 거기에 맞는 임금을 받아 왜곡된 임금 구조를 바로잡는 일”이라고 답했다.

◇기업부담 규모 과장 논란= 양 대법원장의 질문은 피고 쪽에도 이어졌다. 그는 피고 측에 “통상임금이 확대되면 38조원의 피해가 발생한다는데 이는 과장된 것이 아니냐”라고 물었다.

그러자 피고 측 변호인은 “38조5500억원은 법원에서 판결이 났을 때 최소 추정치에 불과하다”며 “수치를 발표하면 회사에 불리한 영향이 있어 다 발표 안 하는 것”이라고 답했다.

원고의 의견은 달랐다. 원고 측 변호인은 “부담금액 38조원은 상여금 일체를 반영한 것이라 금액을 과장해 공포 분위기를 조성했다”며 “근로의 대가로 받는 정기 상여금을 기준으로 하면 21조원에 불과하다는 연구 결과도 있다”고 반박했다. 또 실제 소송을 통해 노동계에서 받는 금액은 4조~5조원 정도로 추산했다.

원고와 피고 측은 대법관들의 송곳 질문에 진땀을 뺐다. 이상훈 대법관은 “김장 보너스를 당시 근무하고 있는 사람에게만 준다면 그것은 조건인가”라고 피고 측에 물었고 피고는 머뭇거리다 “조건이다”고 답했다.

원고 측 역시 “재직자에게만 준다면 조건이고 고정성을 충족한다고 본다”고 말했다.

원고와 피고가 대법관들의 예리한 질문에 진땀을 빼 각각 같은 내용의 답변을 내놓는 해프닝이 벌어지기도 한 것이다.