자본시장 정체·심사지연 리스크도

증권회사의 해외진출 성적표가 부진한 배경에는 사업이 동남아 지역에 편중돼 있다는 점이 꼽힌다. 신흥국 자본시장 발전이 더디게 진행되면서 눈에 띄는 실적 개선이 어려울 뿐더러, 현지 금융당국의 승인이 예기치 못하게 지체되는 등 불확실성 리스크가 크다는 지적이다.

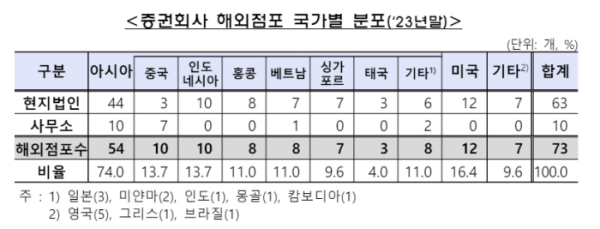

29일 금융감독원에 따르면 국내 증권사 해외 점포 73개 중 54개는 아시아 지역에 분포돼있다. 전체 해외 점포 중 74%를 차지하는 비중이다. 2014년 비중(84%)보다 줄긴 했지만 압도적인 수치다.

국내 증권업은 2010년부터 아시아 신흥국 진출에 집중했다. 앞으로 금융·자본시장이 발전하면 리테일 브로커리지(주식위탁매매) 시장이 커질 것이라고 판단했다. 2010년 이후 아시아 신흥시장 법인 수도 10개에서 지난해 9월 기준 19개로 2배가량 증가했다.

하지만 이 같은 동남아 편중 전략이 한계에 도달했다는 지적이 나온다. 현지 자본시장 발전이 기대보다 부진하면서 수익사업으로 확장이 어렵다는 것이다.

자본시장연구원에 따르면 인도네시아의 경우 800개 이상의 기업들이 거래소에 상장됐지만 거래할 만한 종목은 30여개에 그친다. 충분한 가격 신뢰도나 유동성이 부족해서다. 또 기업 지배구조 불투명한 기업공시, 빈번한 주가조작 등도 브로커리지 사업에서 악재라는 지적이다. 파생상품 시장이 발달이 부진하면서 위험을 헤지할 수 있는 수단도 제한적이다.

한화투자증권의 사례처럼 현지 금융당국의 리스크도 문제로 꼽힌다. 베트남, 인도네시아 등 신흥국은 신규 라이선스 획득과 현지법인 자본확충에 등에 대해 금융당국 승인이 필요한데, 오랜 기간이 걸리면서 시장 변화에 대한 사업 대응이 민첩하게 이뤄지지 못하는 실정이다. 별 이유 없이 승인 기간만 1년 넘게 걸리는 사례가 빈번하다는 게 업계의 설명이다.

증권사 관계자는 “국내 증권사는 어쩔 수 없이 현지 금융사에 비해 금융당국과 관계나 의사소통 채널이 부족하다는 한계가 있다”며 “특히 동남아 등 신흥국 금융당국은 모든 일이 예상보다 다 느리게 처리된다는 점이 가장 큰 불확실성”이라고 토로했다.

금융감독원 관계자는 “증권사는 인도네시아, 베트남 등 동남아 지역을 중심으로 현지 위탁매매 영업에 초점을 둔 해외진출을 꾸준히 확대해 오고 있다”며 “다만 최근에는 미국·유럽 등 선진국에 점포를 신설하고, 향후 인도 등 신흥국 시장 진출을 모색하는 등 진출 지역이 다변화되는 추세”라고 설명했다.