귀농·귀촌 대책 수혜율 10% 밑돌아…맞춤형 정책 필요

올해 3월 경북 의성에서 20대 청년 농부가 숨지는 사건이 세상에 알려지면서 귀농·귀촌 과정에서의 문제점이 수면 위로 떠올랐다. 이 청년은 농업고등학교와 농업대학을 나와 농업인의 길을 선택했지만 청년 농업인 단체와의 갈등을 이기지 못하고 세상을 등졌다.

그의 유서에는 "청년 단체가 개인 일까지 시키며, 단체 일이라며 무수한 업무를 주며 본업도 못하도록 만든다. 나의 일도 못 하고 그의 농장에서 노예처럼 돈도 제대로 받지 못한 채 살아가는 것이 힘들다"라고 적혀 있었던 것으로 알려졌다.

귀농과 귀촌을 했다가 적응하지 못하고 역귀농하는 사례는 심심치 않게 확인할 수 있다. 대출을 받아 지역민에게 땅을 샀는데 알고 보니 농사를 제대로 지을 수 없는 땅인 경우도 있고, 종자를 샀다가 사기를 당하는 경우도 있다.

농림축산식품부는 귀농·귀촌의 대표적 피해 유형으로 다섯 가지를 소개하기도 했다. 주요 사례는 △싼값에 토지·주택을 분양해주겠다며 투자를 유도하는 기획부동산형 △예비 귀농인에게 안정적인 수익을 보장한다며 투자 종용하는 영농조합법인형 △귀농인들의 관심이 많은 작목의 예상소득을 과대 포장해 판매하는 묘목상형 △식용 귀뚜라미나 대체식량 등 신산업으로 현혹해 투자 유도하는 곤충산업형 △애견 분양업 등을 홍보하면서 비싼 값에 애견·시설·사료 등을 판매하는 애견브리딩형 등이다.

텃세도 귀농과 귀촌을 가로막는 장애물이다. 마을 행사에 불려다니고 발전기금을 내야 하는 일은 부지기수고, 지원사업이나 빈집을 알아보기 위해서는 마을 이장 등 인맥이 없으면 쉽지 않다.

귀농·귀촌을 방해하는 행위를 금지하는 이른바 '시골 텃세 방지법'이 지난해 국회에서 발의됐지만 논의는 지지부진했고, 21대 국회 회기 종료로 폐기 처분됐다.

여기에 정부가 농촌과 농업 소멸 위기 극복을 위해 청년을 위한 정책을 강화하겠다고 나섰지만 큰 효과가 없는 것으로 나타났다.

한국농촌경제연구원의 '농촌지역 청년정책 분석'에 따르면 지난해 정부가 추진한 농촌 지역 청년 관련 사업은 38개, 광역지자체가 추진한 사업은 145개다. 정부가 투입한 예산은 7995억 원, 광역지방자치단체가 투입한 예산은 3345억 원으로 합치면 1조 원이 넘는다.

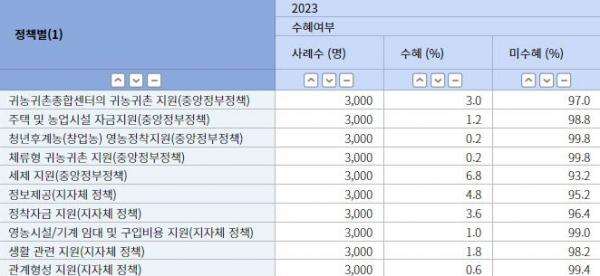

하지만 정책의 효과는 기대에 못 미친다. 정책별 수혜 정도를 살펴보면 수혜율이 10%를 채 넘지 못한 것으로 나타났다. 지자체에서 관련 정보를 제공받은 경우는 약 5%에 불과했고, 주택 자금을 지원받거나 생활·관계 형성 관련 지원을 받은 경우도 모두 한 자릿수에 그쳤다.

농경연이 농촌 청년 1073명을 대상으로 지자체의 정책이 효과가 있었는지를 물은 결과 '매우 그렇다'라는 응답은 0%였다. '그런 편이다'라는 긍정 응답 역시 2.1%에 그쳤고, 부정 응답은 69.5%에 달했다.

지난해 농식품부의 '귀농·귀촌 실태조사'에 따르면 귀농정책의 문제점으로는 '관련 정보를 얻기 어렵다'는 응답이 28.4%, '지원자격이 너무 까다롭다'가 20.8%, '지원절차, 서류 등이 너무 복잡하다'는 의견이 16.2%로 집계됐다.

농경연은 지난해 '농촌과 청년: 청년세대를 통한 농촌의 지속가능성 제고 방안 보고서'에서 "농촌 청년이 직면한 어려움은 일자리, 소득, 주거, 복지, 문화, 사회 참여 등 다차원적이다. 농촌의 열악한 생활 환경과 시장 실패 상황이 결합 된 농촌 구조적 문제로 경제 등 어느 한 분야를 지원한다고 농촌 청년 문제가 해결되는 것은 아니다"라고 지적했다.

농업을 포기하고 도시로 되돌아가는 이른바 '역귀농' 사례도 적지 않을 것으로 추정된다. 하지만 정확한 실태 파악도 없고 통계 자료조차 확인되지 않고 있다. 역귀농 원인 조사나 예방 대책 수립도 할 수 없는 실정이다.

김호 단국대 환경자원경제학과 교수는 "일반적으로 생각할 수 있는 귀농‧귀촌 인구 감소 이유는 농업소득이나 농촌생활에 대한 기대치가 낮아진 것이 반영될 수도 있고, 농촌사회를 잘 알고 귀촌해야 하는 데 적응을 못하고 외딴섬처럼 살다가 다시 도시로 돌아가는 경우도 있을 수 있다"며 "농식품부가 농업소득 문제나 주거환경 문제를 개선할 수 있는 정책을 적극 펴 농촌에 이주해 살고 싶은 유인책을 확대해야 하고, 농촌사회 특수성을 알릴 수 있는 기회도 더 만들어야 한다"고 강조했다.