최근 은행 경영의 트렌드는 단연 ‘환경·사회·지배구조(ESG)’다. 의사를 결정할 때 경제적 이익뿐만 아니라 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적인 요소를 반영한다는 뜻이다. 은행들은 자사가 ‘ESG 경영의 선두주자’라고 주장하며 연일 언론에 보도자료를 보내지만, 콜센터 운영은 ESG 경영을 적용하지 않았다. 은행들이 콜센터에 원하는 건 최소 비용으로 최대 효과를 끌어내는 것이었다. 그 속에서 콜센터 상담원의 노동 환경은 고려되지 않았다.

은행과 콜센터의 계약은 업체들의 입찰로 이뤄진다. 하청업체인 콜센터들이 은행에 입찰을 하면, 은행들이 이들의 입찰가격, 인력 및 조직 운영 등을 기준으로 점수를 매겨 적격업체를 선정하는 식이다. 다수의 은행은 계약을 맺은 하청업체를 계약 기간(약 2년) 내내 평가하고, 그 결과를 재계약 근거 자료로 활용한다. 은행들이 계약 기간 때 보는 것은 콜 건수다. 얼마나 많은 콜을 받는지, 도중에 고객이 전화를 먼저 끊는 비율(포기율)은 얼마나 되는지 등이다.

‘콜 수’가 기준이 되니 하청업체는 콜센터 상담사에게 더 많은 콜을 받으라고 독촉한다. 다음 하청 계약도 따내기 위해서다. 결국 ‘갑’(은행)을 위해 ‘을’(하청업체 콜센터)이 ‘병’(상담사)을 쥐어짜는 구조다. 콜센터에서 근무하고 있는 A 씨는 “실적이 있어야 하니 하청업체도 파리목숨”이라고 말했다. 이 과정에서 더 곪아 터지는 건 언제나 상담사다.

사무금융 우분투재단과 직잡갑질 119가 직장에서의 경험을 주제로 9월 1~7일 콜센터 상담사 300명을 대상으로 설문조사를 한 결과(중복 응답) ‘상담 중 이석 금지’ 39.7%, ‘점심시간 외 휴게시간 미부여’ 39.7%, ‘점심시간 제한’ 34.2%, ‘연차휴가 강요’ 33.5%, ‘연차휴가 거부’ 32.3%, ‘화장실 사용 제한’ 17.8%로 조사됐다.

콜센터들은 상담사끼리 경쟁을 부추기기 위해 인센티브 제도를 시행한다. 대전광역시에 있는 한 콜센터는 팀마다 전화를 가장 많이 받는 직원에게 월 35만 원의 인센티브를 준다. 2, 3등은 30만 원, 4, 5등은 25만 원, 6등 20만 원, 7등 10만 원, 8등 8만 원, 9등 7만 원이다. 당장 콜 하나를 더 받으면 동료 1명을 제칠 수 있고 이에 따라 5만 원을 더 받을 수 있어 상담사끼리 경쟁하는 구조가 자연스럽게 형성됐다. B 씨는 “원청(은행)에서는 하청업체에 한 사람당 인센티브를 15만 원씩 동일하게 주는데 하청업체가 등수별로 차등화한다”고 설명했다.

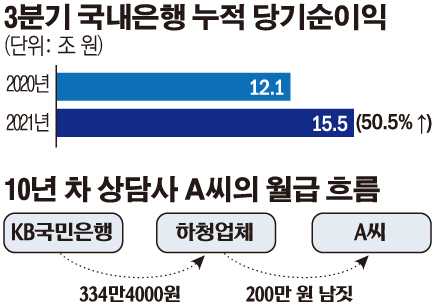

그러는 사이 갑(甲)의 배는 불러만 갔다. 금융감독원에 따르면 지난 3분기까지 19개 국내은행의 누적 당기순이익은 15조5000억 원이다. 지난해 같은 기간보다 50.5% 증가한 수치이며 2020년 전체 순익(12조1000억 원)보다 3조4000억 원 많은 규모다. 금융지주별로 3분기 누적 순이익은 △KB금융 3조7700억 원 △신한금융 3조5594억 원 △우리금융 2조1983억 원 △하나금융 2조6815억 원 △NH농협금융 1조8247억 원 등이다.

역대 최고 실적에도 은행은 과실 나누기에 인색했다. KB국민은행은 소속 하청업체인 콜센터에 상담사 1명당 월급 3만5000원 인상을 약속했다. 이마저도 하청업체를 거치기 때문에 실제로 상담사 손에 쥐어지는 건 2만3000원이다. 국민은행은 하청업체에 A 씨의 월급으로 334만4000원을 주지만, 하청업체가 중간에 끼며 A 씨에게 지급되는 돈은 200만 원 남짓이다. ESG를 추구한다는 금융사에 하청업체가 어떻게 상담사를 관리하는지, 임금을 어떻게 착취하는지는 관심 밖 영역이었다. 저렴하고 빠른 상담만이 필요할 뿐이었다.