취임 첫날 파리협약 재가입·키스톤 송유관 인가 취소

환경 부문서 미국 리더십 되찾기 나서

바이든이 부통령이었던 버락 오바마 시대 미국은 글로벌 기후변화 대응을 주도했다. 그러나 도널드 트럼프가 대통령이 되면서 미국은 기후변화 리더십을 잃어버리고 말았다.

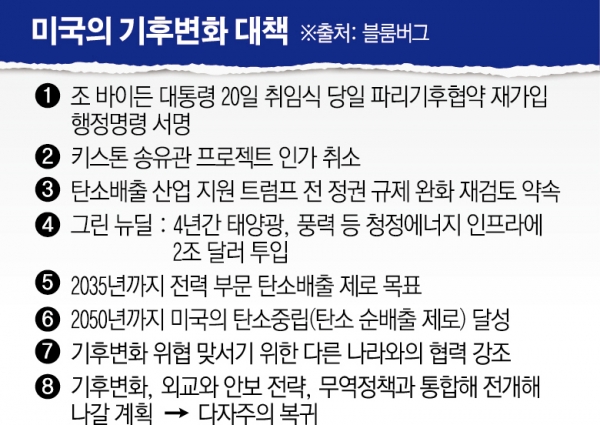

그 리더십을 되찾아오고자 바이든 대통령은 취임 초부터 드라이브를 걸고 있다. 취임식 당일인 20일(현지시간) 파리기후변화협약에 재가입하고 키스톤 송유관 프로젝트 인가를 취소하는 등 환경 관련 행정명령에 서명했다. 바이든은 존 케리 전 국무장관도 기후변화 특사로 임명했다. 바이든은 지난해 대선 공약으로 ‘그린 뉴딜’을 내걸었다. 기후변화 대응과 경제적 기회 창출을 위해 향후 4년간 태양광과 풍력 등 청정에너지 인프라에 무려 2조 달러(약 2410조 원)를 투입할 계획이다. 2050년까지 탄소배출을 제로로 한다는 목표도 다시 내세웠다. 기후변화 대응이 자신의 핵심 과제임을 천명한 것이다. 이런 바이든이 기후변화 대책과 환경 보호 부문에서 국제 질서를 주도하려는 중국의 시도를 좌시하지 않을 것이 분명하다.

중국은 트럼프의 파리협약 탈퇴로 기후변화 대응 주도권을 쥐게 됐지만, 약점이 있다. 미국 에너지경제재무분석연구소(IEEFA)는 “중국이 탈탄소 정책을 내세우고 있지만, 아시아와 아프리카, 동유럽에서 석탄 화력발전 등 온실가스를 배출하는 프로젝트에 거액의 투자를 계속하고 있다”며 “이에 탄소 덤핑이라는 말조차 나오고 있다”고 지적했다.

바이든도 중국의 모순된 점을 잘 알고 있다. 그는 지난해 1월 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서 “중국은 일대일로 이니셔티브를 통해 전 세계에 더러운 석탄을 더 많이 수출하고 있으며 관련 산업에 어떤 국가보다 많은 보조금을 지원하고 있다”며 “우리는 중국이 그들 스스로 서명한 기후협정을 지켜야 한다는 점과 그렇지 않으면 대가를 치르게 된다는 것을 그들에게 말해야 한다”고 목소리를 높였다.

그동안 ‘기후변화 대책은 경쟁력을 약화시킨다’고 주장했던 미국 기업들에도 변화의 조짐이 보인다. 아마존닷컴과 포드자동차 등 미국 기업을 중심으로 글로벌 대기업 약 40개사가 이달 초 미국 의회와 바이든 진영에 서한을 보내 파리 협정으로의 원활한 복귀와 강력한 기후변화 대책 실행을 요구했다.

지속 가능한 성장에 관심이 높아지는 주주들의 존재, 바이든이 공약한 거액의 환경 관련 연구·개발(R&D)에 대한 지원, 정책에 대한 발언권 확보 등이 기업들의 움직임을 촉발한 것으로 보인다. 여기에 중국과의 경쟁이 격화하는 것도 영향을 미쳤다고 닛케이는 풀이했다.

전문가들은 “교토의정서와 파리 협약 등 2개의 핵심 국제 협약에서 탈퇴한 미국이 국제사회의 신뢰를 다시 얻기는 쉽지 않다”며 “여전히 미국 산업의 에너지 효율은 월등히 높아서 주도권을 탈환할 기회가 충분하다”고 보고 있다. 예를 들어 미국 철강업체들이 배출하는 이산화탄소는 중국의 절반 수준에 불과하다. 이에 미국 경제학자와 정치가 사이에서 자국 기업이 다른 나라와 공정한 조건에서 경쟁할 수 있도록 생산 때 나오는 온실가스 규모에 따라 제품에 과세하는 아이디어, 즉 탄소세가 힘을 얻고 있다고 닛케이는 전했다. 미국 기업이 에너지 효율이나 환경 보호에 신경을 쓰는 만큼 인센티브를 주자는 의미다.

!["여기도 품절이라고요?"…Z세대 '뷰티 방앗간' 된 다이소, 다음 대란템은? [솔드아웃]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2105870.jpg)