플랫폼 통합→교차 개발→디지털 디자인 효과…내년 전기차 플랫폼 등장하면 더 단축

글로벌 완성차 경쟁이 심화하면서 발 빠른 신차 출시가 경쟁력을 대변하는 시대가 됐다.

현대ㆍ기아차 역시 모델별로 짧게는 5년, 길게는 10년 주기로 신차를 내놓는다. 상대적으로 경쟁사 대비 짧은 출시주기를 앞세워 시장을 확대 중이다.

비결은 제품전략과 디자인 기술에 숨어있다. 내년부터 전기차 전용 플랫폼이 등장하면 현재의 짧은 제품출시 주기는 더 축소될 것으로 전망된다.

◇기아차 인수 후 플랫폼 통합 효과 톡톡=현대ㆍ기아차의 제품 교체주기(라이프 사이클)는 2000년대 들어 본격적으로 짧아지기 시작했다.

1999년 현대차가 기아차를 인수한 이후 양사는 플랫폼 통합 작업을 본격화했는데 이때부터가 시작이다.

현대차와 기아차의 동급 모델을 하나의 플랫폼으로 통합하는 전략이었다. 연구개발 비용 축소는 물론 라이프 사이클을 단축할 수 있었다.

첫 번째 플랫폼 통합 모델은 2000년 등장한 기아차 옵티마다.

기아차 옵티마는 엔진과 변속기를 현대차 EF쏘나타와 공유했고, 디자인 역시 EF쏘나타 개발 당시 최종 후보까지 올랐던, 이른바 EF B-보디를 바탕으로 최종수정을 거쳐 내놨다.

1년 앞서 등장한 현대차 EF쏘나타 플랫폼을 고스란히 이용하면서 단박에 중형차 한 대를 새로 내놓은 셈이다.

플랫폼 통합으로 각각의 라이프 사이클이 줄어드는 장점 이외에 생산 원가도 내려갔다. 공용부품의 경우 주문량이 늘어나면서 단가도 내려갔다.

물론 단점도 생겨났다. 엔진과 변속기는 물론 실내 내장재 등을 공유하다 보니 서로 특징을 찾아내기 어려웠다.

결국, 자동차 시장에서 이른바 ‘카니벌라이제이션’으로 불리는 상호 판매간섭도 생겼다.

현대차와 기아차는 이를 해결하기 위해 다음 세대부터 차별화를 추진했다.

2005년 등장한 현대차 NF쏘나타는 윗급으로 자리를 소폭 이동하고, 비슷한 무렵 등장한 기아차 로체는 거꾸로 체급을 낮췄다.

현대차 NF쏘나타가 2.0과 2.4ℓ 모델을 내놓은 반면, 기아차 로체는 1.8과 2.0ℓ 모델로 체급을 낮춰 차별화한 게 이런 전략 가운데 하나다.

◇디자인과 파워 트레인도 교대로 변경해=5년마다 새 모델로 거듭나는 준중형차 아반떼의 경우 짧은 라이프사이클에 대응하기 위해 모델 교체 때마다 교대 전략을 쓴다.

홀수 세대에 디자인을 크게 바꾸고, 짝수 세대에 엔진과 변속기에 변화를 주는 형식이다.

최근 등장한 7세대 아반떼는 전작과 달리 디자인을 화끈하게 바꿨다.

반면 2015년 등장한 6세대(AD)의 경우 이전 세대(5세대 MD)와 비슷한 디자인을 유지했다. 휠베이스(앞뒤 축간거리)조차 2700mm로 같았다.

다만 속내는 크게 바꿨다. 1.6 직분사 엔진은 전작보다 엔진 출력을 오히려 축소했지만, 저속에서 순발력(토크)은 오히려 개선됐다.

1.6 디젤 엔진에는 처음으로 7단 자동차 수동변속기(DCT)를 장착하기도 했다.

비슷한 전략은 기아차 K5에서도 드러난다. 1~2세대 디자인은 큰 변화가 없었으나 3세대 신형 K5는 화끈한 겉모습으로 공개됐다.

이렇게 홀수(또는 짝수) 세대에 디자인을 바꾸고 짝수(혹은 홀수) 세대에 파워트레인을 변경하는 전략은 독일 폭스바겐의 소형차 전략을 참고했다.

◇디지털 디자인의 등장…개발비 대폭 축소2014년 8월 프란치스코 교황이 방한했다.

당시 기아차의 박스카 쏘울(전기차)은 교황이 타는 이른바 ‘포프 모빌’로 등극했다. 포프 모빌은 교황의 의전차를 의미한다.

2세대로 거듭난 쏘울은 전작인 1세대와 디자인 차이가 없었다. 차 크기와 모양, 디자인도 전작과 비슷했다.

이런 디자인 전략은 이른바 ‘디지털 시스템’ 덕이다.

자동차 디자인에는 CAS를 비롯해 다양한 디지털 시스템이 나와 있다. 디자인 단계부터 생산원가, 현재 공정의 대입 등을 고려할 수 있는 프로그램이다.

예를 들어 1세대 디자인을 밑그림으로 변경이 가능한 범위를 시스템이 선정해 준다.

이 범위 안에서 2세대 디자인을 그리면 생산비용을 크게 줄일 수 있다. 공장의 로봇 시스템을 바꾸지 않아도 될 만큼만 디자인을 변경하는 방식이라고 보면 된다.

개발 비용은 물론 생산비용도 크게 줄일 수 있다는 게 장점이다.

물론 개발기간도 줄어든다. 국산차 가운데 개발 초기부터 디지털 디자인 프로세스를 통해 △생산원가 절감 △개발 기간 단축 △부품 활용성 확대 등을 고려한 첫 번째 차가 앞서 언급한 기아차 2세대 쏘울이다.

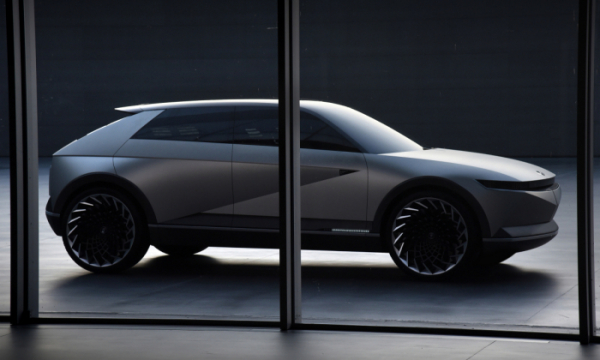

현대ㆍ기아차 관계자는 “내년 상반기에 공개할 전기차 플랫폼의 경우 이런 개발 기간이 최대 절반으로 단축될 수 있다”며 “하나의 전기차 뼈대를 만들어 놓으면 길이와 너비 등을 자유롭게 바꿔 새로운 차를 단기간에 내놓을 수 있을 것”이라고 말했다.

2020년 현재 전기차 전용 플랫폼을 개발해 놓은 기업은 독일 폭스바겐과 미국 GM이 전부다.

내년부터는 일본 토요타도 갖추지 못한 전기차 통합 플랫폼(E-GMP)을 현대ㆍ기아차도 보유하게 될 예정이다.