-신용등급 후한 신평사에 기업들 몰려...

10년에 한 번 올까 말까 한 글로벌 금융위기에 일조한 ‘신용등급 거품’이 고개를 들고 있다.

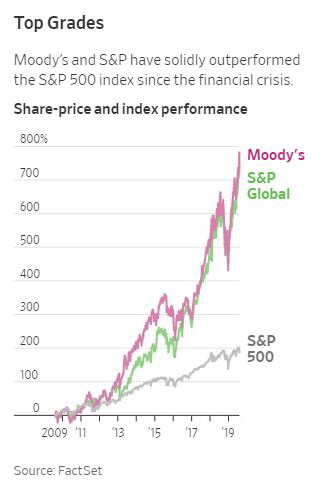

월스트리트저널(WSJ)은 2016년 폐점한 콜, 작년에 무너진 시어스 등이 모두 신용평가사들로부터 후한 점수를 받았던 점을 상기시키며, 2008년 금융위기를 촉발시킨 ‘신용등급 인플레이션’ 관행이 10년이 지난 지금도 횡행하고 있다고 최근 보도했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 등 국제 신용평가사들이 시장 점유율 경쟁을 벌이면서 지나치게 낙관적인 신용등급이 점차 늘고 있다는 것이다.

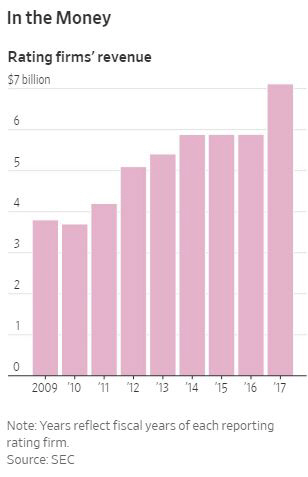

WSJ가 조사한 바에 따르면 6개 주요 신용평가사는 2012년 이후 채권 리스크 판단 기준을 계속 바꾸고, 그렇게 함으로써 시장 점유율을 늘려왔다. 각사가 경쟁해 신용등급을 매기는 채권을 발행하는 기업은 신용등급에 대가를 지불하게 돼 있다. 자금을 빌리는 입장에서는 신용등급이 높아야 저리로 자금을 조달할 수 있어 되도록 평가가 후한 업체를 선택하게 된다.

그러나 이에 대해 투자자들도 의구심을 갖기 시작했다. 신용등급 기준이 완화되면서 일부 채권은 신용등급이 높아졌음에도 그에 합당한 가격에 거래되지 않고 있어서다. 보야인베스트먼트매니지먼트의 부동산 부문 책임자인 그렉 미쇼는 WSJ에 “우리는 신용등급을 신뢰하지 않는다”고 말했다. 이 회사는 210억 달러 상당의 상업용 부동산 대출을 안고 있다.

특히 문제가 심각한 건 급성장하는 ‘구조화 채권(structed debt)’ 시장이다. 상업용 부동산 대출과 학생 대출 등을 조합한 금융 상품인데, 리스크와 수익률에 따라 ‘트랜쉐(tranches)’로 구분, 신용평가사들이 그 조성에 결정적 역할을 하고 있다.

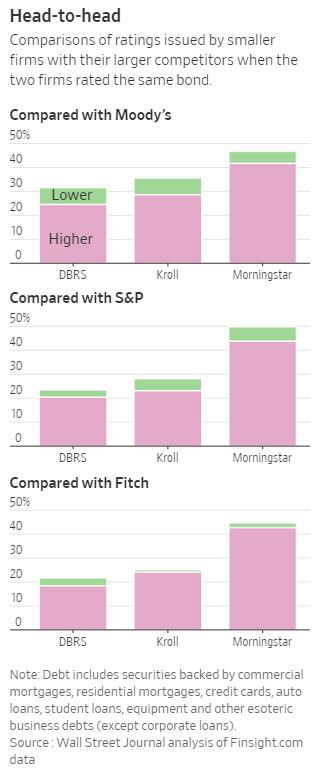

WSJ는 2008~2019년에 발행된 3조 달러어치의 구조화 채권 관련 데이터를 통해 약 3만 건의 신용등급을 분석, S&P, 무디스인베스터스, 피치레이팅스 등 대형 신평사와 금융위기 후 대두한 DBRS, 그롤본드레이팅에이전시, 모닝스타 등이 제시한 신용등급을 직접 비교했다.

WSJ는 분석 결과, 신용등급의 질을 개선하기 위한 규제 당국의 해결책, 즉 경쟁 촉진이 화근이었다. 후발주자들은 대형 신평사들을 따라잡기 위해 상대적으로 높은 신용등급을 매기는 경향이 있었다. DBRS, 크롤, 모닝스타 3사는 대부분의 구조화 채권에서 동일한 채권에 대해 무디스, S&P, 피치보다 높은 등급을 매겼다. 심지어 어느 신용평가사가 ‘정크등급(투자부적격등급)’을 매긴 증권을 다른 신용평가사가 ‘트리플A’로 매긴 경우도 있었다.

이대로라면 투자자들은 신용평가사들의 신용등급에 의문을 품지 않을 수 없다. 금융위기 이후 신용평가사들은 비판을 받았다. 고액의 수수료를 받고 고위험 증권에 높은 신용등급을 매겨 투자자들에게 막대한 손실을 입혔다는 이유에서다. S&P는 금융위기 관련 소송을 해결하는데 15억 달러를, 무디스는 8억6400만 달러를 벌금으로 냈다. 그러나 두 회사 모두 부정행위를 인정하지는 않았다.

모닝스타와 크롤, DBRS 3사는 대형 3사보다 평균 약 2단계 높이 매겼다. 그러나 경우에 따라서는 등급에 10단계 이상의 격차가 있었다.

피치는 “신용 견해가 다른 건 투자자들에게 긍정적”이라며 “투자자는 신용평가사 간 기준의 차이를 알고 있다. 그에 따라 충분한 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 것”이라고 설명했다.