금융위 금융그룹 대상 세미나서 업계, 자본적정성 평가 부문 “지주사보다 더한 규제” 반발

1일 금융위원회와 금융감독원에 따르면 전날 삼성과 미래에셋 등 금융계열사를 거느린 대기업집단을 대상으로 관련 세미나를 개최, 지배구조 개편에 대한 압박 수위를 높였다. 계열사들의 동반 부실을 방지하기 위해 금융위가 모범규준의 주요 내용을 설명하고 선두 금융지주사인 KB금융지주와 신한금융지주가 그룹 위험관리체계와 정책 수립 사례를 발표했다.

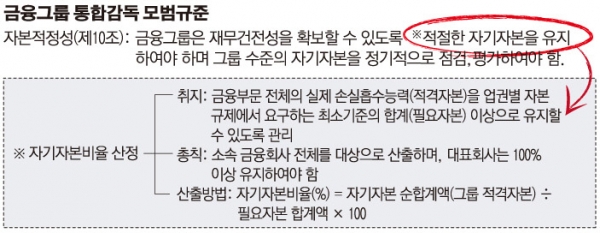

모범규준 시행을 두 달 앞두고 업계와의 소통과 지주사 사례 제시를 위해 마련된 자리지만 쟁점 사항인 자본적정성 평가와 그룹 위험집중관리 등의 부분에서 공감대가 형성되지 못했다. 특히 모범규준 제10조에 따라 자본적정성 평가를 위한 자기자본비율을 산정할 때 그룹위험 실태평가를 반영한다는 부분에서는 ‘금융지주사보다 더한 규제’라는 비판이 나오고 있다.

금융당국은 금융그룹의 재무적 건전성 관리를 위해 자기자본비율은 금융그룹 내 계열사들의 자기자본 순합계액(적격자본)이 각 계열사의 업권에서 요구하는 자본 최소기준의 합계(필요자본)를 넘어야 한다고 제시했다. 이는 금융지주사 역시 마찬가지다. 그러나 분모에 해당하는 필요자본을 산정할 때 금융지주사에는 없는 ‘그룹위험’ 부분이 추가된 상황이다. 금융지주사에는 없는 금융그룹 내 비금융계열사의 존재를 관리하려는 취지다.

업계에서는 자본적정성에 위험 실태평가를 반영하는 것은 과잉 규제라고 반발하고 있다. 모범규준 제11조 ‘내부거래·위험집중’과 제12조 동반부실위험 관리를 통해 비금융계열사에 대한 위험관리를 명시해뒀기 때문이다.

금융위가 이와 관련해 국제기준을 근거를 들어 제시한 조인트포럼 감독원칙과 FICOD, 일본 금융그룹 감독지침에도 위험평가 부분을 계산식에 구체적으로 반영한 내용은 없다. 조인트포럼은 자본 과다계상이나 과도한 레버리지를 통한 계열 출자 등 잠재적 제약 사항을 고려하라는 원칙을 천명한 수준이다. FICOD가 제시한 그룹 자본적정성 산식 계열사들의 자기자본과 출자 장부가액 등 ‘자본’에 대해서만 다루고 있다.

특히 이들 국제기준은 자본적정성이 기준에 미달하는 경우 금융그룹 내 계열사 간 초과 출자분을 빼는 방식으로 규제하는 것과 달리 금융그룹 통합감독에서는 부족분만큼 추가로 출자하라고 지도하고 있다. 아직 모범규준인 만큼 추가 출자를 거부할 시 강제 조치는 마련돼 있지 않지만 사실상 금융당국의 행정지도인 셈이다.

국제기준 중 유일하게 일반 ‘지침’이 아니라 법으로 규제하는 독일을 금융그룹통합감독법 사례로 든 것 역시 적절치 않다는 지적이 있었다. 독일의 경우 금융회사 인·허가 진입장벽이 낮은 대신 사후 관리 법제가 철저한 데 비해 국내는 인·허가 규제와 금산분리 조치가 매우 엄격해 현실 상황이 다르다는 것이다.

이외에도 △개인 자동차 대출 비중이 큰 것을 두고 편중 리스크로 볼 수 있는지 △금융그룹의 대표회사가 지주회사 같은 지위가 아닌 상황에서 계열사들과 통합관리체계를 어떻게 표준화할 수 있는지 △비용 등 리스크 관리 조직 구성의 실질적 어려움 등과 관련해 질문이 나왔다.

익명을 요구한 한 금융회사 관계자는 “금융그룹 통합감독상 자본적정성 관리는 다른 국제기준들과는 달리 오히려 금융그룹 내 금융·비금융 계열사들로 추가 출자를 부추기는 조치라고 해석된다”며 “웬만하면 금융지주회사로 전환하라는 신호로 받아들일 수밖에 없는 상황”이라고 말했다.