정치권 금융감독기구 개편 입장차에 금융소비자보호법 입법 지지부진

금융회사 '신뢰 상실의 시대'가 올 상반기 금융권의 화두로 자리 잡았다. 잇따른 대형 금융사고로 금융산업에 대한 부정적 인식이 깔리며 '단 한 번'의 잘못이나 실수가 금융회사의 존립을 좌우하는 치명적 경영 위험요소로 떠올랐다. 그러나 대규모 소비자 피해를 유발한 금융사고 대응책 역시 뒷전이란 지적이 나온다. 금융사고 피해자 구제를 골자로 한 금융소비자보호법안 제정은 7년째 국회 주변을 떠돌고 있다.

11일 금융권에 따르면 금융사고 다수 피해자 일괄구제제도 및 분쟁조정절차 중 소송제기 금지 등을 담고 있는 '금융소비자보호법(금소법)'이 지난해 6월 입법예고 등의 절차를 거쳐 20대 국회에 제출됐지만 이렇다 할 추진 동력을 얻지 못하고 있다.

금소법안의 주요 내용은 △손해배상 소송에서 입증 책임의 주체를 소비자에서 금융회사로 전환 △설명의무 위반이나 불공정 영업행위에 대한 징벌적 과징금 부과 △소비자에게 대출계약 후 일정 기간 내 철회할 수 있는 대출계약 철회권 보장 △금융회사의 약탈적 대출 금지 등이다.

앞서 금소법은 2012년 처음 제정안이 국회에 제출됐지만 결실을 보지 못하고 자동 폐기됐고 이번에 다시 입법이 추진되고 있다.

문제는 그간 금감원 분쟁조정절차는 법적 구속력이 없어 조정 중 소송이 제기되면 조정이 중단되기 때문에 회사 측이 소송을 무기로 민원인에게 조정신청 취하를 종용하는 등의 사례가 빈발했다는 점이다.

특히 유사한 건으로 피해자가 다수 발생했어도 개별적으로 분쟁조정 및 소송을 진행해야 해 피해자들의 부담을 가중하는 불합리함이 있었다. 금융회사의 잘못으로 수많은 소비자들이 피해를 본 상호저축은행과 동양그룹 기업어음(CP) 부실 사태와 같은 대규모 피해를 사전에 차단하겠다는 것이다. 금융회사의 상품·서비스로 많은 사람들이 피해를 볼 경우 이를 한꺼번에 구제하는 내용 등이 핵심이다. 그러나 정치권은 앞서 금융감독기구와는 별도로 금융소비자 보호기구를 설치하는 조항으로 금소법 제정을 위한 의견을 좁히지 못했다.

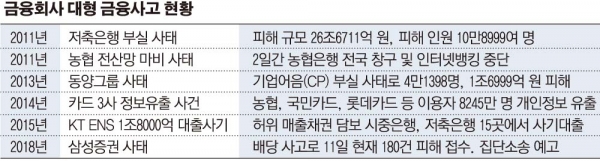

금융 소비자 보호는 글로벌 금융위기 이후 전 세계적으로 가장 중요한 이슈 가운데 하나다. 국내에선 저축은행 부실사태와 동양사태가 결정적 계기로 작용했다. 저축은행 부실사태는 전체 피해 규모가 약 27조 원에, 피해자만 10만 명을 넘었다. 동양사태 역시 4만 명이 넘는 피해자가 나오면서 사회 문제로 불거졌다.

여기에 개인정보 유출과 전산사고 역시 치명적 금융 소비자 위험 요소로 자리 잡았다. 2014년 KB국민카드, NH농협카드, 롯데카드 등 3개사에서 1억 건에 달하는 고객의 신용정보가 유출되면서 금융산업에 대한 부정적 인식을 이끌었다.

금융당국 관계자는 "정무위 소속 의원들은 대체로 금융소비자를 보호하는 법률의 제정이 필요하다는 입장이지만 감독기구 개편과 관련해선 조금씩 입장 차이를 나타내고 있어 최종안이 만들어지기까지는 시간이 걸릴 전망"이라고 말했다.