미국 실리콘밸리에서 가상화폐로 자금을 조달하는 가상화폐공개(ICO)가 활발하다. 지난 6월부터는 벤처캐피털(VC)을 통한 자금조달액을 웃돌고 있다. 규제가 없어 리스크가 높다는 지적에도 기세가 꺾이지 않는다. 이 같은 현상이 거품인지 아니면 새로운 금융 기술의 탄생인지, 혁신을 빙자한 머니게임이 시작됐다고 니혼게이자이신문이 21일 짚었다.

지난달 27일 미국 샌프란시스코에서는 ICO 준비를 위한 ‘어떻게 토큰을 발행하는가’라는 강연에 300여 명이 몰렸다. ICO가 새로운 자금 조달 수단으로 주목받으면서 벤처기업이 모인 실리콘밸리에서는 ICO 관련 행사가 나날이 늘고 있다. 토큰은 ICO를 통해 자금을 얻는 대가로 발행하는 일종의 가상화폐 교환권이다. 기업공개(IPO) 때 기업이 발행하는 주식과 같다. 다만 주식과 같은 의결권은 존재하지 않으며 법적으로 보장된 지위도 없다. 이 때문에 낡은 규칙에 얽매이지 않고 새로운 금융 생태계를 만들어 간다는 의견과 사기꾼의 거짓말이라는 상반된 의견이 공존한다.

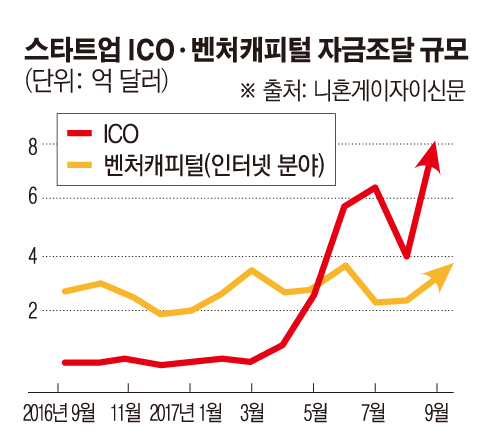

실리콘밸리에서 ICO를 통한 자금 조달은 늘어나는 추세다. 골드만삭스에 따르면 올해 6월 이후부터 인터넷 관련 기업이 ICO로 조달한 자금액이 VC를 통한 현금 조달 액수를 웃돌기 시작했다. 3월까지 2000만 달러(약 219억 원) 정도였던 ICO 자금액은 5월부터 급증, 9월에는 8억 달러에 이르렀다. 이는 현금 조달액의 약 2.6배다.

벤처캐피털 투자를 유치하는 것보다 편리하고 신속하다는 게 ICO의 강점이다. 투자 설명회를 하느라 벤처캐피털들을 일일이 찾아다니지 않아도 되며 굽신거릴 필요도 없다. 글로벌 차원에서 진행하기 때문에 자금을 조달하는 속도도 더 빠르다.

그러나 리스크도 존재한다. ICO 기업은 상장 기업처럼 3개월마다 실적을 발표해야 할 의무가 없다. ICO 경험이 있는 기업 관계자는 “상대는 주주가 아니기 때문에 거기까지 관리하지 않는다”고 말했다. ICO 전에 특정 투자가에게 토큰을 싸게 팔아도 관련 법규가 없으니 문제가 되지 않는다. 2000년대 초반 ‘닷컴 버블’처럼 ICO의 가치에 거품이 있다는 게 실리콘밸리 벤처 투자자들의 공통된 인식이다.

당국도 ICO의 위험성을 인식하고 규제를 마련하고 있다. 7월 미국 증권거래위원회(SEC)는 ICO에 대해 발행자가 주는 수익이 토큰을 통해 환원되거나 현존하지 않는 서비스의 이용권일 경우에는 법으로 정하는 주식에 해당한다는 견해를 나타냈다. 일본에서도 사기성 ICO를 처벌하기 위한 금융기관의 논의가 진행되고 있다.

니혼게이자이신문은 거품이 꺼져도 ICO는 사라지지 않을 것이라고 전망했다. 가상화폐의 토대가 되는 블록체인 기술의 발전이 기대되기 때문이다. 거래 내역을 복수의 컴퓨터에 저장하는 블록체인 기술은 통화 및 주식 거래, 부동산이나 의료 분야에 응용할 수 있다. 기업의 공급망 관리에도 도움이 된다. 골드만삭스와 소프트뱅크, 구글 등이 블록체인 기술의 잠재력에 주목하고 관련 연구에 나서고 있다.

다만 아직 기술 개발 단계라는 점이 한계다. 현재 블록체인은 규모가 커질수록 속도가 느려진다. 신속한 거래를 할 수 없으면 통화와 주식 교환에 이용하기 어렵다. 이 때문에 ICO의 성패도 블록체인에 달렸다. 블록체인을 이용한 외환 거래 등의 인프라 구축을 다루는 미국 벤처기업 OTCXN의 드류 라스무센 최고기술책임자(CTO)는 “지금은 엔진(블록체인)이 불완전한 상태에서 최신 자동차(ICO)가 생겼다고 떠드는 것”이라 말했다.

닷컴 버블로 위기에 직면했던 아마존은 지금까지 살아남아 거대 유통 기업의 지위를 구축했다. 니혼게이자이신문은 ICO 소동 끝에 살아남을 ‘넥스트 아마존’은 어디일지 지켜봐야 할 시기가 다가오고 있다고 덧붙였다.