가계, 세계화·기술발전에 3중고(소득·일자리·자산)..정규직·사회안전망 강화 절실

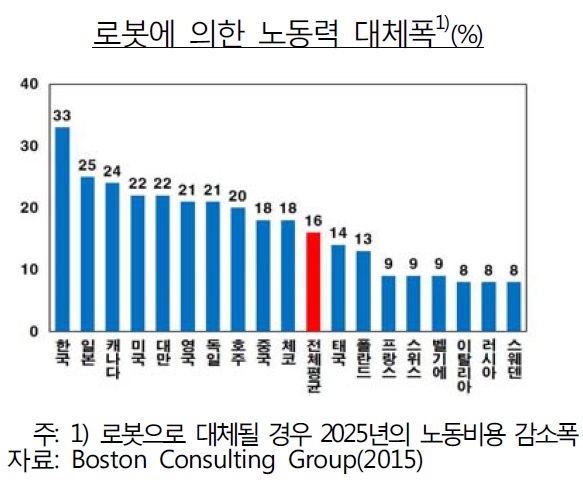

정보통신기술(ICT)을 바탕으로 한 4차 산업혁명이 꿈의 시대를 펼칠 것이라는 희망과는 달리 상당부문의 일자리를 빼앗아 갈 것이라는 관측이 나왔다. 특히 한국의 경우 이같은 기술발전으로 빼앗기는 일자리는 전세계 평균의 2배가 넘는 3분의 1에 달할 것으로 내다봤다.

가계부문은 그동안 세계화와 기술발전으로 소득과 일자리, 자산이 줄고 양극화를 겪어왔다. 4차 산업혁명을 앞둔 지금 사회안전망 구축 등 대응책이 절실하다고 진단했다.

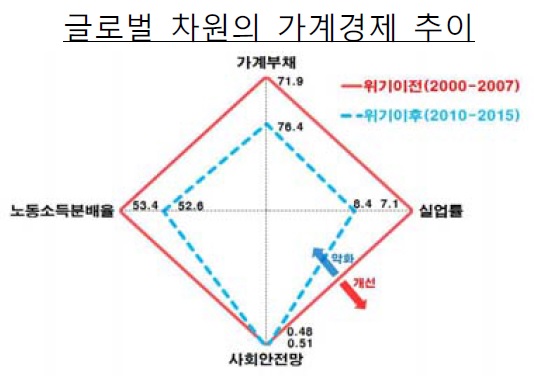

보고서는 세계화와 기술발전으로 소득과 일자리 등 전세계 가계경제에 근본적 변화를 불러왔다고 진단했다. 우선 소득측면에서는 소득증가세가 둔화됐고 노동소득분배율도 떨어졌다. 특히 소득분배율 하락의 주된 원인으로는 선진국의 경우 자동화, 저가 수입품과의 경쟁, 해외 생산 확대로 중위 숙련자가 일자리를 잃고 저임금 근로자로 이동한 것이, 신흥국의 경우 세계화에 의한 자본집약도 증가가 영향을 미쳤다고 봤다.

또 시간제 일자리 비중도 글로벌 금융위기 이전에 비해 상승했으며 저임금 근로자 비중도 여전히 높았다. 실제 2000년 현재 17% 수준에 그치던 고용대비 시간제 근무 비중은 2015년 20% 선을 기록 중이다.

가계 자산은 양극화가 심화된 가운데 부채는 증가했다. 크레딧스위스 자료에 따르면 보유자산 기준 상위 5%의 자산보유비중은 2010년 70.2%에서 2016년 77.7%로 증가했다. 반면 미국 등 17개국 평균 소득대비 원리금상환액비율(DSR)은 2000년 9% 수준에서 2016년 10% 수준까지 올랐다. 글로벌 금융위기 이후 주요국이 제로금리 내지 마이너스 금리정책을 펴는 등 저금리 상황이었다는 점을 감안하면 향후 금리인상에 따른 가계 부담 증가는 우려할 수준이라고 판단했다.

반면 공적부조 내지 적극적 노동시장 지출 등 사회복지지출 비중은 정체 양상을 보였다. 또 복지지출을 통한 분배 개선효과도 전반적으로 악화되거나 정체된 모습이었다. 국내총생산(GDP) 대비 공적부조 지출 비중의 경우 2000~2007년 평균 0.456%에서 2010~2013년 평균 0.5111%로 증가하는데 그쳤다.

이에 따라 주요국에서는 최저임금 인상 및 저소득층 감세 등을 통한 최소생계 소득 보장, 비정규직의 정규직화 촉진과 함께 파견 직원의 계약 갱신 불안 및 저임금 노동 완화, 사회보험 수혜자격·수급액 및 의료보험 보장범위를 확대하는 등 사회안전망을 확충하고 있는 중이다.

이현진 한은 과장은 “가계 경제의 불안은 경제성장 및 금융안정 기반의 약화와 함께 정치적 불안정도 야기할 우려가 있다”며 “성장률을 높이는 것이 방법이겠지만 현재로서는 주요국들이 포용적 성장이라는 관점에서 다양한 정책적 노력을 추진하고 있는 만큼 그 효과를 주시할 필요가 있겠다”고 전했다.

![빗썸 '오입금' 비트코인, 써버려도 '무죄'?… 형사 피해도 '민사 폭탄' [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2293568.jpg)