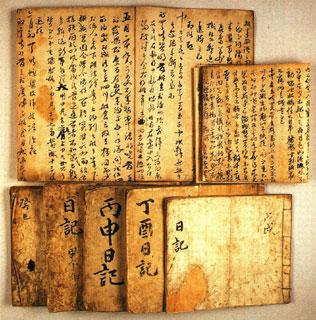

이순신 장군의 ‘난중일기’에는 주역점을 정서법(正筮法)이 아닌 약서법(略筮法)의 일종인 척자점을 친 점사(占辭) 기록이 14조나 남아 있다. 척자점이란 도개걸윷에 각각 1, 2, 3, 4의 숫자를 붙이고 윷을 던져 주역괘를 만들어 문점사항(問占事項)에 관해 길흉을 예측하는 방법이다. 난중일기에는 총 17회의 점을 친 기록이 있는데, 주역점이 1회, 추수(推數)가 2회이고 나머지 14차례가 척자점에 관한 기록이다. 척자점을 쳐서 얻은 점사(占辭)를 날짜별로 나열해 보면 아래와 같다.

(1) 1594년 7월 13일, 홀로 앉아 아들 면(葂)의 병세가 어떤지 척자점을 쳐서(擲字占之) 군왕을 만나는 것과 같다는 괘(如見君王卦)가 나와서 매우 길하였다. 다시 치니 어두운 밤에 등불을 얻은 것과 같다는 괘(再擲 如夜得燈)가 나왔다. 두 괘(兩卦)가 모두 길하여 마음이 좀 놓였다.

또 유성룡 재상의 점을 쳐보니 바다에서 배를 얻는 것과 같다는 괘(如海得船之卦)를 얻었고, 다시 점쳐서 의심한 일이 기쁨을 얻는 것과 같다는 괘(再占 得如疑得喜之卦)를 얻었으니, 아주 길하고 길하다.

비가 저녁 내내 내렸다… 비가 내릴지 갤지를 점쳤더니 뱀이 독을 토하는 것과 같다는 괘(如蛇吐毒之卦)가 나왔다. 앞으로 큰비가 내릴 듯하니 농사일이 매우 걱정된다. 밤에 비가 퍼붓는 듯이 내렸다… 7월 14일 비가 계속 내려 어제 저녁부터 빗발이 삼대 같다. 지붕이 새어 마른 곳이 없다. 간신히 밤을 지냈다. 과연 점친 대로 결과가 그대로 나타나니 매우 오묘하도다.

(2) 1594년 9월 1일, 아침 일찍 세수를 하고 고요히 앉아 아내의 병세를 점쳤더니 중이 환속하는 것과 같다(如僧還俗)는 괘가 나왔다. 다시 점쳐서 의심한 일이 기쁨을 얻는 것과 같다(如疑得喜之卦)를 얻었다. 매우 길하다. 다시 병세가 차도가 있음을 알려올지에 대해 점쳐서 귀양 가서 친지를 만나는 것과 같다는 괘(如謫見親之卦)를 얻었다. 이 또한 오늘 중으로 기쁜 소식을 들을 징조이다.

(3) 1594년 9월 28일, 새벽에 촛불을 밝히고 홀로 앉아 적을 치는 일로 길흉을 점쳤더니 처음에는 활이 화살을 얻은 것과 같다(如弓得箭)는 괘가 나오고, 다시 점을 쳤더니 산이 움직이지 않는 것과 같다(再占 如山不動)는 괘가 나왔다. 바람이 불순해서 진을 흉도 안쪽 바다로 옮겨서 머물렀다.

(4) 1596년 1월 10일, 이른 아침에 왜적이 다시 나타날지를 점치자 수레의 양쪽 바퀴가 없는 것과 같다(如車無輪)는 점괘가 나왔다 다시 점치니 군왕을 뵙는 것과 같다는 점괘(再 卜卽 如見王)가 나와 모두 기쁘고 길한 괘(喜吉卦)였다.

(5) 1596년 1월 12일, 영의정의 천식 증세가 위중하다고 들었는데 나았는지 모르겠다. 척자점을 쳐보니 바람에 물결이 치는 것과 같다(如風起浪)는 점괘가 나왔다. 오늘 어떤 길흉을 듣게 될지는 다시 점치니 가난한 자가 보물을 얻는 것과 같다(再占 如貧得寶)는 점괘가 나왔다. 이 괘(此卦)는 매우 길하다.

충무공은 위의 기록보다 더 자주 척자점을 쳤을 것으로 추정된다. 그 근거로 첫째, 충무공은 척자점에 대해 깊이 신뢰하고 있었다.

1594년 7월 13일자 일기에 하루 3건에 대해 5번씩이나 척자점을 쳤고, 점친 효험에 대해 “과연 점친 대로 결과가 그대로 나타나니 매우 오묘하도다”라는 찬탄을 하고 있는 것을 보면 그가 척자점을 무척 애호했음을 짐작할 수 있다.

둘째, 전투 중에 급히 적은 일기라서 전황이 급할 때는 일기가 누락되거나 소홀하게 기록한 경우가 많기 때문에 군중의 급무에 대해 점을 치고도 일일이 적지 못한 경우가 많이 있을 것이다. 이런 상황에 근거해볼 때 충무공은 아마도 당시의 답답한 전황이나 시국에 대해 자주 척자점을 쳤을 것이고, 일기에 수록한 점례보다 실제로는 더 많이 척자점을 쳤을 가능성이 높다.

그런데 일반인들이 충무공이 점(占)을 치고 전투에도 참고했다는 사실을 잘 모르는 데는 정조 때 편찬된 ‘이충무공전서(李忠武公全書)’가 이 사실을 의도적으로 숨겨왔거나 두루뭉술하게 넘어간 것도 원인이다.

‘이충무공전서’는 1795년(정조 19년)에 왕명으로 교서관(校書館)에 이를 관장할 국(局)을 설치하고, 충무공의 유고(遺稿)와 관계 문건을 망라해 규장각 검서 유득공(柳得恭)의 감독•지휘 아래 편집, 간행되었다.

‘이충무공전서’에는 초서체로 씌어 있는 난중일기 원본에 나와 있는 충무공의 척자점의 구체적 내용이 누락되어 있는데, 이는 우연이 아니고 고의적으로 삭제한 것으로 판단된다. 이는 편집자가 충무공이 점(占) 쳤다는 사실이 인간적인 약점이 되고 충무공을 영웅화하는 데 방해요소가 될 것으로 우려했기 때문이다.

원래 군중(軍中)의 장수는 자주 점을 쳤다. 세종대왕은 변방에 나가 있는 절제사에게 점서(占書)를 하사하면서 “적을 상대해 군사를 쓸 때는 점괘(占卦)를 쳐보되, 이에 구애받지도 말고 이를 무시하지도 말 것이며, 때에 맞게 잘 참작해 시행하도록 하라”고 훈시를 내렸다. 이렇게 군중에서 혹은 전쟁터에서 장수가 점을 치는 것은 수많은 장병의 목숨이 달렸기 때문에 신중을 기하려는 일종의 배려였으며, 또 적군에 대한 정보가 거의 없던 당시로서는 전황을 예측하는 작전의 일환이기도 했다.

필자는 충무공이 점을 친 것이 인간적 약함을 드러내는 것이냐에 대한 논쟁은 관심 없다. 다만, 국운이 걸린 전쟁터에서 목숨을 걸고 반드시 적군을 이겨야 하는 가장 절박한 상황에서 전투의 책임자인 충무공은 점을 치고 결국 전쟁을 승리로 이끌었다는 사실을 중시할 뿐이다.

바야흐로 세계는 글로벌화했고 옛날의 국가 간 전투는 이미 각국 기업 간의 치열한 경쟁으로 대체되고 전환되는 추세를 보이고 있다. 자신의 가족과 자신을 따르는 직원들의 생계를 책임지면서 ‘먹고 먹히는’ 치열한 경쟁 환경에서 어떻게 해서든 살아남아야 하는 CEO라면 목숨을 걸고 전쟁터에 임하는 이순신 장군과 본질적으로 다를 것이 없다. 일단 이기고 봐야 하기 때문이다.

충무공이 점친 원균의 운명

실제 2개월 후인 1597년(선조 30년) 7월 15일(음력) 원균은 칠천량(漆川梁) 해전에서 대군을 출동시켰으나 왜군과의 전투에서 대패했고 끝내 자신도 전사하고 말았다.