헤크만 교수의 강의는 인간이 타고난 능력, 성격, 특성 등으로 고정된 삶을 사는 것이 아니라 기술 개발이 가능한 동적 과정에 따라 살아간다는 관점으로부터 진행되었다. 헤크만 교수는 IQ지수 등과 같은 인지 능력뿐만 아니라 개인의 성격, 목표, 동기 등이 개인의 학업 성적, 그 이후에 펼쳐질 노동시장, 더 나아가 인생에서 성패를 좌우하는 중요 요소들이라고 설명하였다.

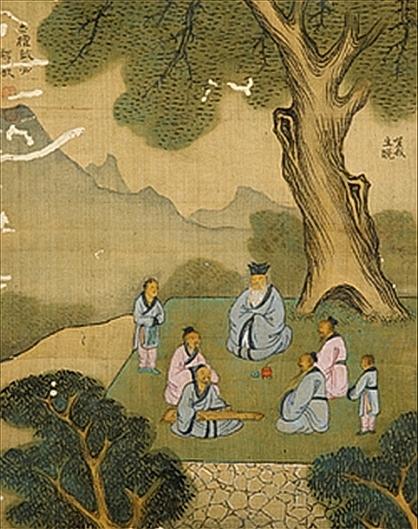

그는 이런 요소들을 능력(ability) 혹은 특성(trait)으로 부르지 않고 기술(skill)이라고 하는데, 그 이유는 기술이라고 부르면 개인이 발전시킬 수 있는 요소라는 점이 더 부각되기 때문이다. 인적 자본(human capital)을 강조하는 전통적 경제학계에 유년기의 기술 개발의 중요성을 설파하는 것이 헤크만 교수의 최근 연구의 핵심 주제라고 할 수 있다. 그렇다면 헤크만 교수의 강의와 ‘세 살 적 버릇이 여든까지 간다’라는 속담과의 공통점과 차이점은 무엇일까?

국립국어원 표준국어대사전에 따르면, ‘세 살 적 버릇이 여든까지 간다’는 속담은 “어릴 때 몸에 밴 버릇은 늙어 죽을 때까지 고치기 힘들다는 뜻으로, 어릴 때부터 나쁜 버릇이 들지 않도록 잘 가르쳐야 함을 비유적으로 이르는 말”이라고 풀이되어 있다. 첫 번째 주목할 단어는 우리 선조(先祖)들이 버릇에 주목했다는 점이다. 버릇은 장기간 반복하여 몸에 익숙해진 행동으로, 헤크만 교수의 구별에 따르면 IQ지수 등과 같은 인지 기술(cognitive skills)이라기보다는 개인의 성격, 목표, 동기 등을 망라하는 비인지 기술(non-cognitive skills)에 포함된다고 볼 수 있다.

헤크만 교수의 연구에 따르면 많은 경우에 비인지 기술이 인지 기술보다 개인의 미래 성과에 대한 예측력이 더 높다. 우리 선조들이 지식이나 지능 못지않게 버릇을 중시해온 것이 현대사회 과학에서도 중요하게 연구되고 있는 것이 주목할 만하다.

세 살 적이란 말은 기술 개발에 있어 어린 시절 기술 개발이 매우 중요하며, 이후 삶의 성공의 기초를 세우는 중요한 시기이라고 보는 헤크만 교수의 관점과 일치한다. 그에 따르면 개인의 인지 및 비인지 기술 형성이 유전적 요인에 바탕을 두지만, 환경, 가정, 학교, 친구에 따라 영향을 받는다는 주장이다. 아주 어릴 때 가령 세 살 적에는 인지 기술과 비인지 기술 둘 다 확장이 용이하다.

여든까지 간다는 것은 어린 시절의 잘못된 버릇의 비용이 얼마나 큰지 강조하는 말이며, 평균수명이 점점 늘어나는 현대사회에서는 이 속담을 ‘세 살 적 버릇이 백 살까지 간다’로 수정해서 이해한다면 유년기의 중요성이 더욱 커진다.

개인의 지능, 성격 등의 다양한 특성을 수치화하고 이 수치들과 개인의 유전적 요인, 사회적 환경과의 연관 관계를 보는 것은 사실 경제학보다는 심리학의 주요 연구과제였다. 그렇다면 심리학이나 위에서 언급된 속담에 비해 경제학이 추가로 제공할 수 있는 시사점은 무엇일까?

헤크만 교수는 경제학의 비용 편익 분석(cost benefit analysis) 관점을 강조하고 있다. 개인의 기술 개발의 문제는 기업이 성장하기 위해 투자를 결정하는 문제와 유사하다. 주어진 예산을 가지고 어떤 기술에 투자하기 위해서는, 기술이 어떻게 습득되고 투자에 따른 이득이 어떤지 잘 아는 것이 중요하다. 헤크만 교수에 의하면 유년기에는 인지 기술과 비인지 기술 둘 다 습득이 용이하다. 하지만 청소년기부터는 비인지 기술 습득이 인지 기술 습득보다 쉽다. 다시 말해, 평균적으로 10대 자녀에게 머리가 좋아지도록 공들이는 것보다는 자녀가 스스로 동기를 찾아 열심히 살 수 있도록 멘토링에 치중하는 것이 나을 수 있다는 말이다.

또한, 기업의 생산 기술처럼 개인의 기술도 계속 축적되는 것이라서, 어릴 때 기술 습득이 이루어지지 않으면 좀 더 성장한 후에는 따라잡기가 쉽지 않다. 예를 들어, 사회 특정 계층의 어린 자녀들이 유년기부터 다른 계층의 자녀들보다 뒤처져 있다면 이 차이를 극복하는 데 나이가 들수록 어렵다는 것이다. 헤크만 교수에 의하면 단순히 저소득층에 소득을 이전하는 것으로 저소득층 자녀들이 자기 계발을 한다는 근거는 미약하다고 한다. 다시 말해, 사회에서 어려움을 겪고 있는 계층이 그들의 문제점을 대물림하지 않기 위한 만병통치약과 같은 정책은 찾기 힘들고, 문제점을 정확히 이해하고 그에 대한 대책 강구가 필요하다는 것이다.

한국 사회 발전 및 불평등 완화를 위해서는 자율적으로 발전적인 삶을 만들어 가는 개인들이 무엇보다도 중요하다. 이런 미래의 일꾼을 키우는 일차적 책임은 부모들에게 있다. 속담의 좋은 뜻을 모르는 부모는 없을 것이고, 자녀들의 미래를 걱정하지 않는 부모도 없을 것이다. 한국 사회에서 자녀들의 지적 성취 및 인지 능력 배양을 위한 부모들의 노력은 전 세계가 인정할 만큼 그 열기가 높다.

그럼 헤크만 교수가 강조하는 자녀들의 비인지 기술 습득에 대해 생각해 보자. 자녀들에게 동기를 가지고 열심히 살라고 말하기만 하면 되는 것일까? 부모라면 누구나 공감할 수 있는 점은 자녀 교육이 단순히 자녀들에게 주입만 해서는 될 수 없다는 점이다. 특히 개인의 자아를 형성해 가는 유년기부터는 부모와 자녀의 상호관계가 더욱더 중요하다. 자녀가 스스로 자기 계발을 할 수 있도록 적절한 장려책을 고려하는 현명한 부모의 역할이 무엇보다도 중요하다. 당장의 성과에 집착하기보다는 자녀의 먼 장래를 생각하고, 결과보다는 노력과 과정에 대해 격려하는 일관된 부모의 모습이 중요하다.

전통적인 경제학 주제라고 보기 힘든 가족 관계, 아동 발달, 교사의 역할 등이 현대 경제학에서는 주요 연구 대상이다. 가족은 인류의 기초이고, 부모에게 자식은 그 무엇보다도 소중하며, 군사부일체(君師父一體)라는 말도 있듯이 한국사회에서는 스승의 역할이 항상 강조되어 왔다.

이런 문제들에 대해서 경제학이 관여하는 것이 경제학 특유의 다른 사회과학에 대한 제국주의적 발상이라는 시각도 있을 수 있다. 하지만, 가정에서 미래를 준비하는 부모, 학교에서 학생들의 미래를 걱정하는 교사, 혹은 미래의 일꾼을 키우기 위한 정부 모두 제한된 예산에서 자유롭지 못하다. 가족, 아동, 교육 등에 대한 경제학적 접근은 그들의 효율적인 의사 결정을 돕기 위해 다른 사회과학에서 제공하지 못하는 소중함이 있을 것이다.

이런 현실적 동기에 바탕을 두고 선진국 경제학자뿐만 아니라 우리나라의 경제학자도 가족, 아동, 교육 등의 사회 문제에 대해 연구에 매진하고 있다. 최근 경제학 조류에서는, 알파고의 승리를 이끈 빅 데이터 분석과 기계학습(machine learning)의 발전이 미시경제학에 바탕을 둔 실증 분석과 결합되고 있다. 이런 미래의 연구 결과들이 우리 조상들의 선견지명(先見之明)과 맞아떨어지는 것을 경험한다면 이 또한 흐뭇한 일일 것이다.