불꽃쇼·레이저·와이어액션… 끝없는 콘서트의 진화

국내 콘서트ㆍ공연 문화는 한류와 동반 상승하며 글로벌화됐다. K-팝 가수가 해외에서 공연하는가 하면 해외 팬들이 국내 공연장에서 우리 가수의 무대에 환호한다.

5만명 규모의 잠실종합운동장도, 일본 도쿄돔도 한류 스타들의 공연이 있을 때면 가득 찬다. 이문세, 이승환 등은 TV 매체에 국한된 버라이어티를 공연 문화로 승화해 호평받았고, 세대ㆍ장르 불문 연일 매진 사례가 이어지고 있다.

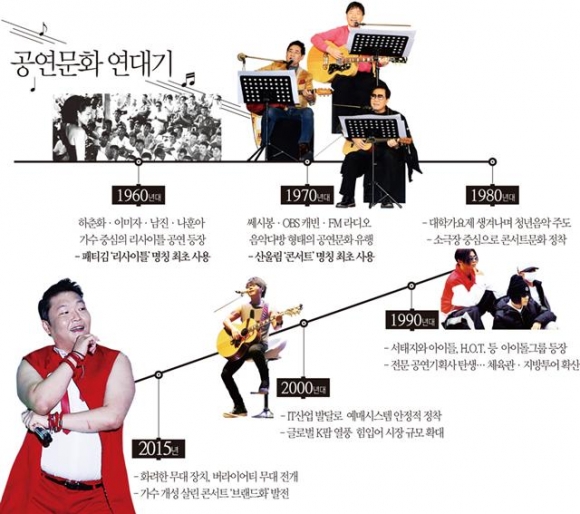

콘서트 문화의 역사는 ‘리사이틀’이란 용어를 최초 사용한 가수 패티김으로 거슬러 올라간다. 패티김은 1962년 미8군 쇼에서 활약할 당시, 피카디리 극장 공연에서 리사이틀이란 용어를 사용했다. 이후 쇼에서 가수 중심의 공연으로 변화한 리사이틀은 이미자, 남진, 나훈아, 하춘화, 김추자 등의 스타를 양산한다. 당시 하춘화의 공연에는 4일 동안 3만여명의 관객이 모였다. 현재 대다수 공연이 열리는 서울올림픽공원 올림픽체조경기장의 수용 인원이 1만5000명인 것과 비교할 때 적지 않은 숫자다.

공연 문화는 1970년대 들어 쎄시봉, OBS 캐빈 등 음악다방 형태로 진화했고, 양희은, 송창식, 조영남 등이 시대의 가수로 인기를 모았다. 1980년대에는 대학가요제가 생겨나며 또 다른 청년 음악문화를 주도했다. 소극장 콘서트의 기반도 이 당시에 생겨나 정착됐다. ‘콘서트’라는 단어는 1978년 산울림이 문화체육관 공연에서 처음 사용한 것이 시작이다.

1990년대부터 체육관 공연, 지방 투어가 확산됐다. 이것이 현재까지 지속되는 콘서트의 형태다. 가요계의 르네상스로 불리는 이때 서태지와 아이들, 김건모, 신승훈, H.O.T. 등이 등장했다. 아이돌 그룹 형태의 가수가 등장하고 선풍적 인기를 끌기 시작했다.

IMF 이후에는 전문 공연 기획사가 생겨나며 콘서트 시장 확대와 산업화가 진행됐다. 전산 예매 시스템이 개발되어, 은행 전산망을 이용해 공연 티켓을 판매했다. 인터넷 예매 시스템도 이때 도입됐다. 2000년대 이후에는 대규모 공연들이 많이 성공했고, 시장 역시 꽤 커졌다. IT산업 발달로 공연 예매 시스템이 안정적으로 정착됐고, K-팝 강세로 콘서트 수와 시장 범위는 매년 성장세를 보였다. 특히 수익 창출, 자원 투입 등이 활발히 이루어지며 콘서트가 공연산업에서 매우 큰 비중을 차지하게 되었다.

이문세, 이승환, 싸이, 김장훈 등 몇몇 가수들에 의한 콘서트 문화의 진일보도 주목할 만하다. 이들은 단순히 노래하고 춤추는 콘서트에서 벗어나 화려한 무대 장치, 흥미진진한 각본을 접목해 콘서트의 다양화를 꾀했다. 특히 이승환은 ‘수익 0원’의 콘서트를 추진했는데 이는 콘서트로 벌어들인 입장 수익을 모두 무대 장치 등 공연 준비에 쓰겠다는 계획이다.

김진호 대중문화평론가는 “현재의 콘서트는 완성형이라고 볼 수 있다. 스타와 관객의 교감이 이뤄지며 볼거리도 다양하다. 내가 좋아하는 스타의 모든 면을 무대 위에서 볼 수 있는 점이 현대 콘서트의 가장 큰 장점”이라고 평가했다.