교육감들이 어린이집 누리과정 예산을 거부하면서 촉발된 지방교육재정 문제가 국회 예산심의 과정에서 최대 쟁점으로 떠오르는 가운데 지방 교육예산의 불용액 규모가 논란이 되고 있다. ‘돈이 없으니 더 달라’는 지방교육청의 논리가 무색해지는 부분이다.

논란의 시작은 내년 예산안이었다. 정부가 2015년 예산안을 편성하면서 시·도교육청에 지원하는 지방교육재정교부금을 올해 40조9690억원보다 감소한 29조5206억원으로 편성한 것. 시·도 교육청들은 올해보다 938억원 늘어난 6172억원에 이르는 누리과정 예산을 감당할 수 없다며 반발했다.

하지만 역설적으로 교부금을 비롯한 교육예산은 매년 수조원씩 불용액이 발생한다. 돈이 남다 보니 지방 교육청들이 각종 신규 사업을 벌이기도 한다. 기획재정부에 따르면 연도별 지방교육예산상 불용액은 2010년 2조3917억원, 2011년 2조3792억원, 2012년 1조9935억원, 2013년 1조5824억원 등으로 매년 전체 지방교육예산의 3~5%에 달한다.

여기에 매년 이월액을 더하면 그 액수는 2010년 5조3548억원, 2011년 4조7783억원, 2012년 4조3695억원, 2013년 4조1529억원 등으로 커진다. 이 기간의 이월·불용액은 같은 해 지방채 발행액보다도 많다. 전국 시·도교육청이 내년으로 넘긴 이월금이나 불용예산을 활용하면 누리과정 어린이집 보육료 예산(2조1429억원)을 충분히 감당할 수 있다는 지적이 나오는 이유다.

전문가들은 돈이 남는데도 쓸 돈이 부족한 상황이 발생하는 원인이 지방교육청의 ‘밥그릇 챙기기’에 있다는 보고 있다. 내년도 17개 시·도교육청의 누리과정 무상보육비 2조1429억원 교육교부금을 재원으로 쓰게 돼 있지만 시·도교육감들이 교육교부금을 다른 곳에 활용하고자 예산편성을 거부하고 있다는 것이다. 지역의 요구에 민감한 국회의원들도 이 문제에는 소극적이다.

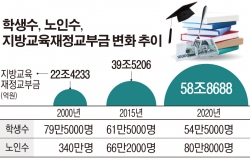

남는 돈을 줄이려면 비효율적 교육재정 구조를 보다 근본적으로 조정할 필요가 있다는 의견도 제기된다. 학생수가 계속 줄어드는 반면 교육교부금은 내국세의 20.27%로 고정돼 지속적으로 증가하는 구조를 바꿀 필요가 있다는 것이다. 학생수는 줄어드는(2000년 795만명→2015년 615만명→2020년 545만명) 반면 교육교부금은 늘어나는 (2000년 22조원→2015년 39조원→2020년 59조원) 등으로 늘어난다. 1인당 교부금 증가세는 282만원→643만원→1080만원으로 4배 가까이 늘어날 전망이다.

기재부 관계자는 “80년대부터 출산율이 2.0 이하로 떨어졌지만 2006년 저출산고령화 기본계획 전까지 저출산을 장려하는 등 정책전환이 지연돼 인구구조가 심화했던 출산정책의 사례를 반면교사로 삼을 필요가 있다”며 “더 늦기 전에 교육재정의 구조조정이 필요하다”고 말했다.