서울 분양 시장의 신규 공급이 올해 지난해의 절반 수준으로 줄어든 것으로 나타났다. 고금리와 고분양가 부담에 정권 교체와 규제 요인까지 겹치면서 사업자들이 분양 시기를 잇달아 조정한 영향이 크다는 분석이다.

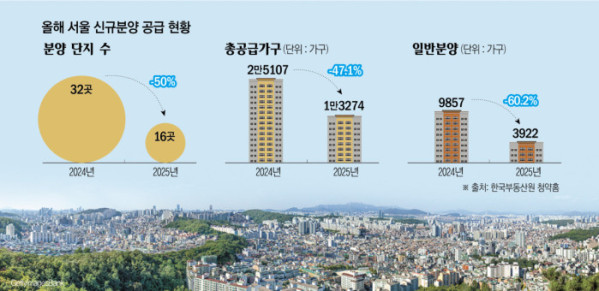

30일 한국부동산원 청약홈에 따르면 서울에서 올해 신규 분양한 민영 단지(조합원 취소분 제외)는 총 16곳으로 집계됐다. 이는 지난해(32곳)의 절반 수준이다.

총 신규 공급 가구 수는 1만3274가구로 지난해 2만5107가구보다 47% 감소했다. 특히 일반분양은 3922가구로 전년(9857가구) 대비 60% 넘게 줄었다.

다음 달 강남구 ‘역삼센트럴자이’(237가구), 서초구 ‘아크로드서초’(1161가구) 등이 분양을 준비하고 있지만 예정대로 물량이 모두 공급되더라도 지난해 대비 공급 축소는 기정사실이 된 셈이다.

올해 서울 아파트 공급은 대형 정비사업에 집중됐다. 16개 분양 단지 중 △힐스테이트 메디알레(2451가구) △반포 래미안 트리니원(2091가구) △잠실 르엘(1865가구) △래미안 원페를라(1097가구) △리버센 SK VIEW 롯데캐슬(1055가구) 등 5곳이 1000가구 이상의 대규모 단지였다. 이들 물량만 전체의 64.5%를 차지한다.

다만 이들 단지 역시 일반분양 비중은 최대 20% 수준에 그칠만큼 조합원 비중이 절대적이었다. 공급 자체가 줄어든 데다 실제 청약 시장에 풀린 물량은 이보다 더 적었다는 의미다.

이 같은 공급 감소의 배경으로는 고금리 환경과 정비사업 인허가 지연, 원자재·인건비 상승 등 구조적 요인들이 꼽힌다. 여기에 정권 변화와 대출 규제 강화가 더해지면서 조합과 건설사들이 분양가와 일정 조율에 한층 신중해졌다는 분석이다.

박지민 월용청약연구소 대표는 “정권 변화가 있는 시기에는 정비사업 관련 행정 속도가 둔화되는 경우가 많다”며 “정책 기조가 바뀔 수 있다는 불확실성이 커지면 담당 부서나 사업자 모두 일정 조정에 신중해질 수밖에 없다”고 말했다.

고분양가 부담도 공급 지연의 주요 원인으로 지목된다. 올해 내내 분양가에 대한 시장 수용성이 낮은 흐름이 이어지면서 건설사들이 현재 가격 수준으로 분양을 진행할 경우 미분양 가능성이 크다고 판단해 시세가 더 오르길 기다리며 분양 시점을 미루는 경향이 두드러졌다는 것이다.

박 대표는 “안양·광명 등 수도권 외곽에서도 소형 면적이 15억 원을 넘기는 사례가 나타나는 등 분양가가 급등한 지역이 늘었는데 이는 불과 1년 전만 해도 시장에서 받아들이기 어려웠던 가격대”라며 “이러한 고분양가 흐름이 서울의 분양 일정을 압박하며 공급 축소를 더욱 심화시킨 셈”이라고 설명했다.

서울 공급 축소 흐름이 향후 5년에서 길게는 10년까지 이어질 것이라는 전망도 나온다. 서울은 정비사업에 대한 의존도가 절대적이지만 속도를 내기 어려운 구조적 한계를 안고 있기 때문이다.

그는 “정비사업은 본질적으로 시간이 오래 걸리는 구조라 단기간 내 공급을 늘리기 어렵다”며 “인허가 물량 자체가 줄어든 상황에서 정비사업이 속도를 내기도 쉽지 않다. 서울은 신규 택지가 거의 없는 만큼 앞으로도 공급 가뭄이 이어질 가능성이 크다”고 전망했다.

![달러가 움직이면 닭이 화내는 이유?…계란값이 알려준 진실 [에그리씽]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2182675.jpg)