연간 경제성장률 1.1%→0.6% 둔화 전망

거센 저항에 연금개혁 시도 번번이 좌절

애꿎은 세금 인상 만지작…효과는 미미

프랑스 경제가 노동·재정 개혁 좌초와 복지 지출 확대에 발목 잡히며 구조적 둔화 논란을 키우고 있다.

13일 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 지난주 사임했다가 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 재임명으로 다시 총리가 된 세바스티앵 르코르뉘 총리는 12일(현지시간) 예산안 제출 마감일을 하루 앞두고 새 정부를 구성했다.

불과 일주일 새 두 번째 정부 구성이다. 앞서 르코르뉘 총리는 5일 1기 정부 구성원을 발표했지만 야당과 협상이 불가능하다는 이유로 그다음 날 전격 사임해 불과 몇 시간 만에 정부가 와해됐다.

국제 신용평가사 피치가 지난달 프랑스의 국가 신용등급을 ‘AA’에서 ‘A+’로 한 단계 낮추면서 지적했던 재정 건전성 악화와 정치적 분열, 연금 개혁 저항 등 여러 문제가 전혀 해법 실마리를 찾지 못한 것은 물론 혼란이 극대화한 것이다. 이에 앞서 무디스는 지난해 12월 프랑스 국가 신용등급을 내렸고 스탠더드앤드푸어스(S&P)도 신용등급 강등을 저울질하고 있다.

실제로 프랑스의 재정지표는 이미 유로존에서도 취약한 축에 속한다. 지난해 재정적자는 국내총생산(GDP) 대비 5.8%로 유로존(유로화 사용 20개국) 평균(약 3.1%)을 크게 웃돌았다. 국가부채 역시 GDP의 113% 이상으로 그리스, 이탈리아에 이어 세 번째로 높다. 재정 문제는 정치적 불안정으로 번지면서 에마뉘엘 마크롱 2기 행정부는 집권 2년도 채 되지 않아 총리를 다섯 차례나 교체하는 진통을 겪고 있다.

성장 동력은 약화일로다. ING는 프랑스의 연간 경제성장률이 지난해 1.1%에서 올해 0.6%로 크게 둔화할 것으로 내다봤다. ING는 “개인 소비가 위축되고 투자는 부진하며 순수출은 발목을 잡고 있다”며 “경제 엔진이 근본적으로 멈춰선 상태”라고 진단했다.

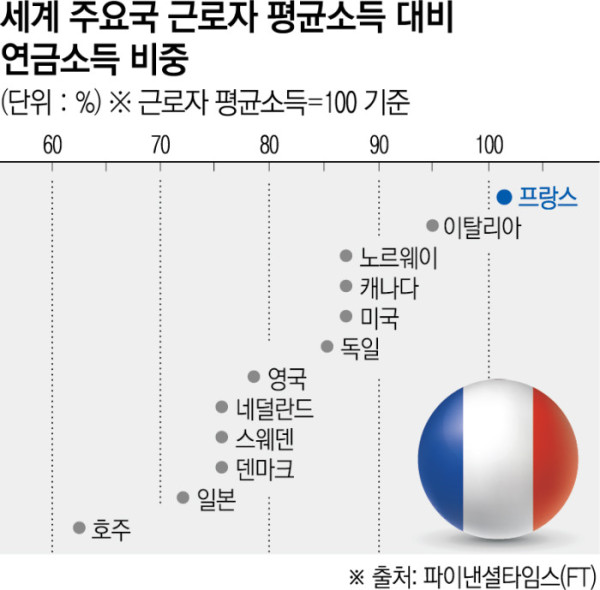

가장 큰 문제는 연금이다. 프랑스는 서방 국가 중에서도 연금을 더 일찍, 더 많이 지급한다. 이로 인해 65세 이상 노인의 평균 소득이 생산가능인구보다 높아지는 국제적으로도 전례 없는 상황이 벌어지고 있다. 프랑스 정치 분석가 프랑수아 발렌탱은 “연금 지출이 지난해 국방부 예산의 6분의 1에 이를 정도로 막대한 비중을 차지한다”고 꼬집었다.

하지만 개혁 시도는 번번이 좌절된다. 조금의 개편 논의만 나와도 좌우를 가리지 않고 전국적인 저항이 터져 나온다. 마크롱 대통령이 서방 국가 중 낮은 편에 속하는 은퇴 연령을 조금씩 올리는 방안을 제안하자 전국적인 시위가 발생했다. 미셸 바르니에 전 총리가 연금 지급 인상 시점을 6개월 늦추자고 제안한 것은 정부 붕괴로 이어졌다. 결국 야당조차 손대지 못하고 세금 확대 방안만 제시하지만, 기대되는 세수는 연금 지급액을 소폭만 줄여도 절감되는 재정효과에 한참 미치지 못한다.

존 번 머독 FT 수석 데이터 리포터는 “유권자들은 흔히 정치인들을 두고 ‘재정 눈속임’을 한다고 비난하지만, 이번 사안에서는 유권자들 자신도 더 큰 연금 수표가 마치 모자에서 토끼를 꺼내듯 무한정 생겨날 수 있다고 착각하는 데 동조하고 있다”며 “언젠가는 정치인과 유권자 모두 피할 수 없는 수학적 현실과 맞닥뜨려야 한다”고 지적했다.