당국, 관리의무 정조준…경영진 책임 수위 높인다

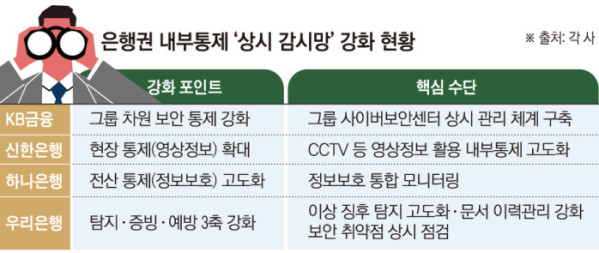

은행권이 내부통제 고도화에 속도를 내고 있다. 불완전판매, 개인정보 유출 등으로 ‘사후 점검’ 관리체계가 한계를 드러내자 통제의 무게추를 ‘상시 탐지’로 옮기는 것이다. 금융당국이 경영진의 내부통제 관리의무를 정조준하자 은행권은 ‘선언’보다 ‘현장 작동’을 기준으로 통제 프로세스를 다시 짜고 있다.

6일 금융권에 따르면 KB금융은 업계 최초로 ‘사이버보안센터’를 공식 출범했다. 이 센터는 △12개 계열사의 외부 침해 위협 공동 대응 △그룹 공통 보안 프레임워크·표준 정책 수립 △인공지능(AI)·가상자산 등 신기술 분야 보안 위협 분석을 전담한다. 특히 공격자 관점에서 취약점을 점검하는 레드팀(공격)과 상시 관제를 맡아 탐지·차단을 수행하는 블루팀(방어)을 함께 운영한다.

하나은행은 전날 ‘정보보호 통합 모니터링 시스템 구축’을 위한 절차를 개시했다. IT 인프라 전반의 접속 로그(접근·변경 기록)와 시스템 권한을 상시 분석해 비정상 접근을 실시간으로 탐지하는 ‘디지털 감시 체계’를 갖추기 위함이다.우리은행 역시 지난달 말 보안위협정보(CVE)를 점검하고 솔루션을 도출하는 작업에 들어갔다. 시스템의 취약점 노출 자체를 줄이는 관리 체계를 정비해 침해·유출 리스크의 원인부터 낮추려는 취지다.

신한은행은 영업 현장의 ‘눈’을 키우기 위해 지난달 말 폐쇄회로(CC)TV 등 영상정보를 데이터로 전환·분석하는 프로젝트에 착수했다. 현장 직원의 이상행위 징후를 포착하고, 사고 발생 시 정황을 비교·추적할 수 있는 체계를 구축하기 위함이다. 통제의 범위를 전산 로그에서 현장 행위로 넓히려는 시도로 읽힌다.

이 같은 움직임의 배경에는 금융당국의 감독 기조 변화가 자리 잡고 있다. 금융감독원은 최근 ‘지배구조 태스크포스(TF)’ 구성을 예고하면서 금융사 내부통제를 정조준했다. 경영진에게까지 책임을 물리겠다는 것이다. 사고 이후 수습이 아니라 사고 이전 차단을 평가의 잣대로 보겠다는 의미다. 은행권 관계자는 “앞으로는 규정이 있냐보다 왜 못 막았냐를 먼저 볼 것”이라며 “경보가 떴을 때 누가 어디까지 조치했는지를 남겨야 한다”고 설명했다.

전문가들은 상시 체계의 핵심은 장비가 아니라 운영이라고 말한다. 권한을 최소화하고 경보 처리 기준과 예외 승인 통제를 촘촘히 갖춰 탐지 이후 조치가 끝까지 이어지는 체계를 마련해야 한다는 조언이다.

보안업계 관계자는 “상시 감시의 핵심은 경보를 많이 모으는 것이 아니라, 경보가 울렸을 때 실제로 어떻게 대응하느냐”라며 “누가, 언제까지, 어떤 기준으로 조치하는지가 정해져 있지 않으면 경보만 쌓일 뿐”이라고 지적했다. 그러면서 “권한 통제와 로그, 예외 승인까지 함께 들여다봐야 한다”고 덧붙였다.

![엑소→BTS 컴백으로 끝?⋯K-콘텐츠, 다시 증명해야 할 시간 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2278513.jpg)