자본시장부 차장

갖가지 진통 끝에 11월 한국투자증권을 비롯한 미래에셋대우·NH투자증권·KB증권·삼성증권이 초대형 IB로 지정됐다. 완전한 모습은 아니다. 이 가운데 한국투자증권만이 초대형 IB의 핵심 업무인 단기금융업(발행어음 사업) 인가를 받았다. 시간의 문제이지만, 조만간 나머지 증권사들도 발행어음 사업을 인가받고 본격적으로 뛰어들 게 분명하다. 또 이번에 지정된 5개 증권사 이외에 다른 증권사들 역시 속속 초대형 IB로 자리 잡기 위한 작업을 진행할 것이다.

초대형 IB 출범에 따른 시장의 기대는 크다. 그동안 국내 증권사들은 브로커리지(위탁매매) 시장에서 나눠먹기식의 영업을 해왔다. 신용공여 확대를 통한 모험자본에 대한 투자를 공격적으로 진행할 경우, 다양한 수익 창출을 통해 시장의 규모를 키울 수 있다.

하지만 여전히 ‘국내 시장’이라는 한계에 봉착해 있다. 기업 신용공여 역시 은행권과 치열한 경쟁을 펼쳐야 한다. 이 때문에 은행권에서는 증권사들의 초대형 IB 출범이 못마땅할 수밖에 없다. 문제는 국내 시장이라는 한계에서 출발한다. 우리나라 초대형 IB의 출범은 해외 유수의 글로벌 IB를 모태로 하고 있다. 2011년 7월 ‘한국판 골드만삭스’를 만들겠다며 자본시장법 개정안을 발표한 것이 그 시작이다.

‘한국판 골드만삭스’라는 의도와는 무관하게 지금의 국내 모든 IB는 국내 시장을 겨냥하고 있다. 결국 언젠가는 또다시 시장의 한계점에 봉착하고, 또 다른 돌파구 마련에 나서야 한다는 이야기다.

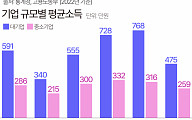

우선 지금의 자기자본으로는 글로벌 IB들과 경쟁하기에는 턱없이 부족한 실정이다. 국내 5개 초대형 IB의 평균 자기자본은 골드만삭스의 30분의 1에 불과하다. 과거 해외에서 약 10조 원 규모의 채권발행 주간사 선정을 놓고 국내 증권사가 뛰어들었지만, 발을 뺄 수밖에 없었던 사례가 있었다. 채권 판매가 부진할 경우 증권사가 이를 인수해야 하는데, 자금 여력이 부족한 국내 증권사는 이를 견뎌낼 몸집이 되지 않았기 때문이었다.

또 글로벌 IB 인력 수급 역시 시급하다. 2010년 전후로 국내 증권사들이 해외 진출에 발 벗고 나섰지만, 이렇다 할 실적을 내놓은 증권사는 아직 없다. 오히려 일부 증권사는 해외 현지법인의 역할을 축소했다. 이 같은 문제의 핵심은 인력 수급이다. 해외에서 이뤄지는 글로벌 IB 업무의 대부분은 고참급 인력들의 개별적인 네트워크로 형성되는 것이 상당 부분을 차지한다.

풀어야 할 숙제는 산적해 있지만, 여전히 여러 가지 문제들이 발목을 잡고 있다. 국회에서 논의 중인 ‘초대형 IB 신용공여법’이 여전히 계류 중이고, 이들 법안마저도 각종 규제로 반쪽짜리에 불과한 실정이다.

글로벌 IB를 표방한 국내 초대형 IB 육성 계획이 벌써 10년 가까이 지났다. 각종 규제로 얼룩져 있는 현재 한국형 글로벌 IB 육성 계획은 아직 먼 이야기인지도 모르겠다. 하지만 올해 초대형 IB 지정과 단기금융업법 인가로 첫발을 내디뎠다. 앞으로 조금 더 과감한 규제 완화와 증권사들의 자기자본 확충 방안을 통해 세계 시장에서 ‘통(通)’하는 국내 증권사가 출범하길 기대해 본다.

![임영웅·아이유·손흥민…'억' 소리 나는 스타마케팅의 '명암' [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2016192.jpg)