‘월드클래스 300’ 분석…電·車 협력사 10곳 중 3곳 이자도 못내

“정부 지원 등으로 협력사들의 부실이 폭증하진 않았지만, 상황이 상황인 만큼 지속적으로 모니터링하고 있다.”(B은행 대구지점 기업여신 담당자)미·중 무역전쟁 격화, 경제성장 둔화 등 대내외적 변수로 자동차, 전자기기, 반도체 등 한국의 주력산업에 먹구름이 짙어지고 있다. 특히 관련 기업에 자재를 납품하고 있는 협력사들은 ‘부채의 늪’에 빠진 데다 이렇다 할 수익도 못 내고 있는 상황이다. 3·4차 협력사 등 작은 규모 업체만의 얘기가 아니다. 규모 있는 협력사들도 어렵긴 마찬가지다.

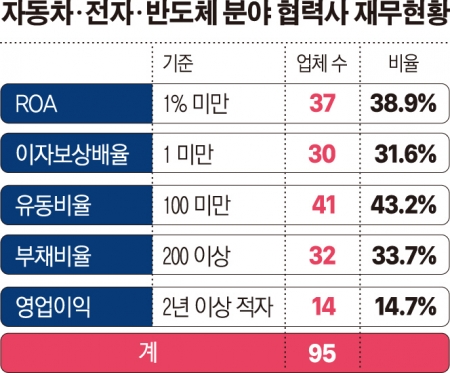

21일 이투데이가 정부 선정 유망 중소·중견기업 집단인 ‘월드클래스 300’ 기업 중 자동차·전자기기·반도체 협력사 95곳의 지난해 사업보고서를 분석한 결과 ‘이자보상배율 1’ 미만인 기업이 31.6%에 달하는 것으로 집계됐다. 이자보상배율이란 영업이익을 이자비용으로 나눈 값이다. 쉽게 말해 1년간 영업으로 벌어들인 이익이 이자에도 채 못 미치는 유망 협력 업체들이 10곳 중 3곳인 셈이다.

지난해 적자를 본 곳은 5곳 중 1곳꼴이었다. 2년 이상 적자 행진을 이어간 곳도 14.7%에 달했다. 더구나 이들은 재무건전성도 좋지 않은 상황이다. 10곳 중 4곳은 유동비율이 100%를 넘지 않았다. 유동비율이 100% 미만이라는 것은 1년 내 현금화할 수 있는 자산보다 1년 안에 갚아야 할 빚이 더 많다는 의미다. 자본보다 부채가 두 배 이상 많은 기업도 33.7%에 달했다.

월드클래스 300이란 정부가 2010년 글로벌 기업으로의 성장의지와 잠재력을 갖춘 중소ㆍ중견기업을 육성하기 위해 도입한 제도다. 선정되기 위해선 △수출 확대 △기술 확보 △투자 △경영혁신 및 고용 등에서 우수한 평가를 받아야 한다. 선정 기업들은 정부로부터 기술혁신을 위한 연구개발(R&D), 글로벌 시장 진출을 위한 해외 마케팅, 금융·인력·지식재산권(IP) 등에 대한 종합지원을 제공받는다. 이런 협력사들조차 완성품 시장의 업황 부진 등의 영향에서 자유롭지 못하다.

전문가들은 정부가 특정 산업 육성보다는 혁신성장을 위한 발판을 마련하는 것이 필요한 시점이라고 입을 모은다.

이필상 서울대 경제학과 명예교수는 “지금은 한국의 성장동력 자체가 꺼져가고 있다”며 “특정 산업을 육성하는 것은 단기적으로 효과가 있을지 모르지만, 장기적으론 세금 낭비에 그칠 수 있다”고 우려했다. 그러면서 “혁신 동력의 인프라를 마련하는 것이 시급하다”고 강조했다.